Bildgebung: Was macht Sinn?

Autor:

Dr. Johannes Frei

Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie, Ordensklinikum Linz, Elisabethinen

E-Mail: johannes.frei@ordensklinikum.at

Fast alle Veränderungen, die bei rheumatischen Erkrankungen auftreten, lassen sich in irgendeiner Form bildgebend darstellen. Die Auswahl der geeigneten Modalität ist ein komplexes Thema, wobei oft mehrere Wege richtig sind. Diese Problematik ist auch unter Radiologen Thema lebhafter Diskussionen. Dieser Artikel will versuchen, einen groben Überblick über die sinnvollen Möglichkeiten der Bildgebung im Rahmen der rheumatischen Erkrankungen zu vermitteln.

Keypoints

-

Entsprechend der Vielfalt der rheumatischen Erkrankungen und ihrer Differenzialdiagnosen bietet die Radiologie ein breites Spektrum an bildgebenden Verfahren, die rheumatische Veränderungen darstellen können.

-

Die Auswahl der „sinnvollsten“ Modalität lässt sich nur anhand der konkreten Fragestellung unter Berücksichtigung der klinischen Situation treffen: grobe Einordnung unspezifischer Symptome oder genaue Zuordnung bei Verdacht auf eine rheumatische Erkrankung, Ausdehnung, Schweregrad, Fortgeschrittenheit bei bereits diagnostizierter rheumatischer Erkrankung sowie Wirksamkeitsbeurteilung einer laufenden Therapie sind klassische Fragen an die Bildgebung im Rahmen der Behandlung von Rheumapatienten und erfordern unterschiedliche Methoden.

-

Nicht zuletzt spielen auch Überlegungen des praktischen Ablaufs eine Rolle. Die Verfügbarkeit, der technische und monetäre Aufwand und selbstverständlich auch die Schädlichkeit radiologischer Untersuchungen müssen in einem passenden Verhältnis zum Informationsgewinn stehen.

Die rheumatischen und rheumatoiden Erkrankungen umfassen ein weites Spektrum hinsichtlich der involvierten Organsysteme und der charakteristischen Veränderungen der betroffenen Strukturen. Es zeigen sich einerseits große Unterschiede der Organveränderungen bei verschiedenen Erkrankungen, andererseits auch große Unterschiede in der Ausprägung und Verteilung von pathologischen Veränderungen bei unterschiedlichen Patienten mit derselben Erkrankung. Die Bildgebung spielt neben klinischen und laborchemischen Parametern eine große Rolle in der Nachweisdiagnostik, der Differenzialdiagnostik, der Festlegung des Schweregrades und der Ausbreitung sowie der Verlaufskontrolle.

Entsprechend der großen Vielfalt der rheumatoiden Erkrankungen und der abzugrenzenden rheumaartigen (z.B. metabolisch bedingten) Erkrankungen bietet sich auch in der Bildgebung eine große Anzahl an möglichen Untersuchungen mit unterschiedlichen Eigenschaften an. Dabei sind natürlich nicht immer alle Informationen, die bildgebend gewonnen werden können, auch entscheidend für das weitere Prozedere. Es ist auch zu berücksichtigen, dass bildgebende Verfahren teilweise mit gesundheitsschädlichen Folgen einhergehen. Nicht zuletzt spielen auch Faktoren wie Aufwand, Verfügbarkeit und Kosten bildgebender Verfahren eine gewisse Rolle, sodass die Entscheidung über die „richtige“ oder „sinnvolle“ Bildgebung durchaus schwierig sein kann. In diesem Artikel wird versucht, dafür eine Orientierungshilfe zu geben. Es kann hier natürlich nicht die gesamte rheumatologische Bildgebung abgehandelt werden, stattdessen soll eine Übersicht über die Eigenschaften der radiologischen Modalitäten vermittelt werden und es sollen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden vorgestellt und in Beziehung zu häufigen und wichtigen Fragestellungen gesetzt werden.

Wichtige Eigenschaften radiologischer Modalitäten

Die diversen radiologischen Modalitäten unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich folgender Charakteristika:

-

räumliche Auflösung

-

Größe des darstellbaren Areals

-

Erreichbarkeit relevanter Strukturen, Überlagerungen, Eindringtiefe

-

Kontrast unterschiedlicher Gewebe (v.a. Knochen – Weichteile)

-

Darstellung funktioneller Eigenschaften (v.a. Durchblutung)

-

Schädlichkeit (Strahlenbelastung, Kontrastmittelnebenwirkungen)

-

Kontraindikationen (z.B. Schrittmacher bei MR)

-

Aufwand, Verfügbarkeit, Kosten

Im Folgenden werden nun die gängigsten bildgebenden Modalitäten hinsichtlich dieser Kriterien bewertet und in Verbindung zu den Anforderungen der Fragestellung gebracht.

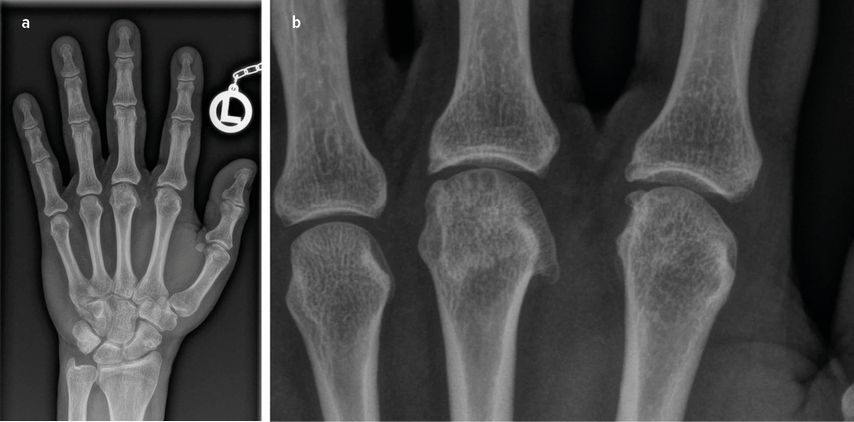

Konventionelles Röntgen

Die traditionelle Projektionsradiografie (Abb. 1) ist nach wie vor ein essenzieller Bestandteil der diagnostischen Bildgebung, insbesondere knöcherner Strukturen. Durch verschiedene gerätetechnische Umsetzungen kann eine große Spannbreite der Auflösung und des darstellbaren Bereiches erreicht werden. Beispielsweise sind bei einer Röntgenaufnahme der Hände oder gar einzelner Finger hohe Auflösungen möglich, deutlich höher als mittels CT oder MR. Andererseits kann auch ein guter Überblick über größere Bereiche erreicht werden, etwa mit Röntgenaufnahmen der gesamten Wirbelsäule inkl. der Sakroiliakalgelenke. Nachteilig sind die (wenn auch geringe) Strahlenbelastung und die unvermeidbare Überlagerung durch andere Strukturen. Aus diesem Grund liegt die Stärke der Projektionsradiografie in der Darstellung kleinerer Strukturen, v.a. der Hände, zumal diese auch ein Hauptangriffspunkt zahlreicher rheumatoider Erkrankungen sind.

Abb. 1: Konventionelle Projektionsradiografie: a) Handskelett mit ausgeprägten rheumatischen Spätschäden, b) psoriatische Veränderungen, große Detailfülle bei guter Ortsauflösung; c) guter Überblick über typische Veränderungen im Rahmen einer Sakroiliitis bei Mb. Bechterew (sog. „buntes Bild“)

Die konventionelle Röntgendiagnostik beschränkt sich allerdings weitgehend auf statische morphologische Veränderungen der Knochen, die erst vergleichsweise spät im Krankheitsverlauf erkennbare Spuren zeigen, weshalb sich diese Methode eher für die Beurteilung bereits eingetretener Schädigungen und für die langfristige Verlaufskontrolle bzw. das Therapiemonitoring eignet als für die Nachweisdiagnostik in der Frühphase. Aufwand, Verfügbarkeit und Kosten der konventionellen Röntgenuntersuchungen sind günstig.

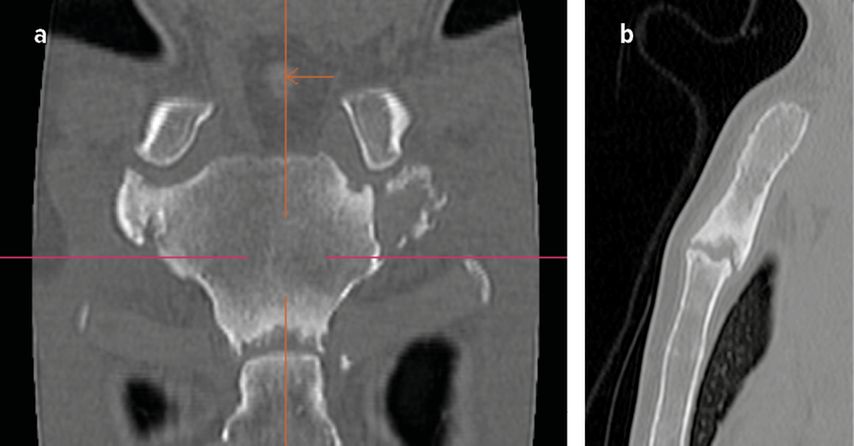

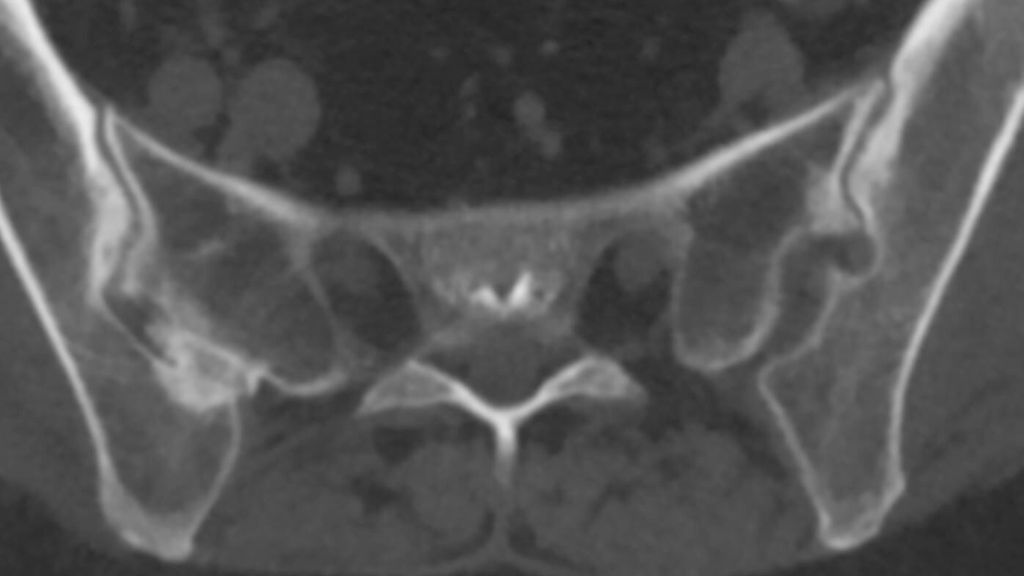

Computertomografie (CT)

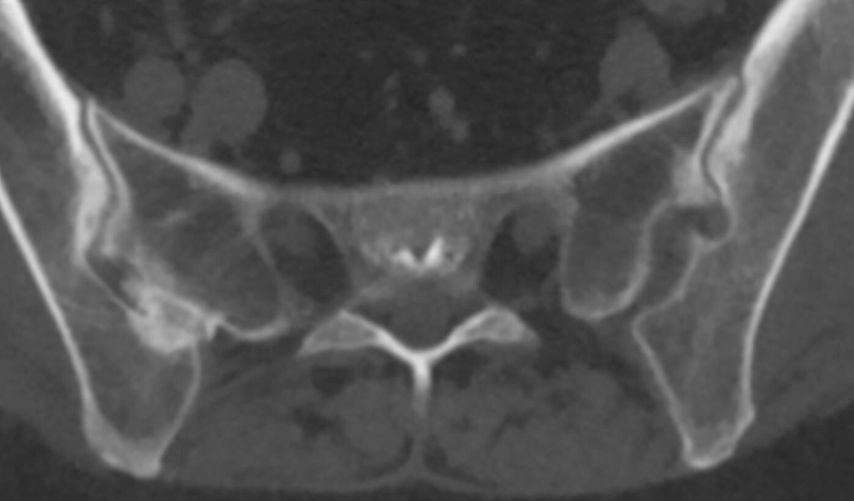

Auch die CT hat als röntgenstrahlenbasiertes Verfahren ihre Stärke im Bereich der knöchernen Strukturen, mit dem Vorteil einer überlagerungsfreien Darstellung (Abb. 2). Die Auflösung ist für die meisten Fragestellungen ausreichend, erreicht jedoch nicht das Niveau von Röntgen-Detailaufnahmen oder hochauflösenden Ultraschalluntersuchungen. Die CT ist prinzipiell auch für großräumige Untersuchungen geeignet, wobei die erhebliche Strahlenbelastung als limitierender Faktor zu bedenken ist. Die Verfügbarkeit ist allgemein gut, und die Untersuchungsdauer ist kurz. Allerdings ist eine CT mit einem gewissen geräte- und untersuchungstechnischen Aufwand verbunden und dementsprechend teuer.

Abb. 2: Computertomografie: überlagerungsfreie CT-Darstellung der knöchernen Veränderungen an den Sakroiliakalgelenken mit Sklerosierungen, Erosionen und Ankylosen

Funktionelle Informationen können in beschränktem Ausmaß über die Darstellung der Perfusion mittels eines jodhältigen Röntgenkontrastmittels gewonnen werden. Hierbei ist die Sensitivität aber der MR unterlegen.

Magnetresonanztomografie (MR)

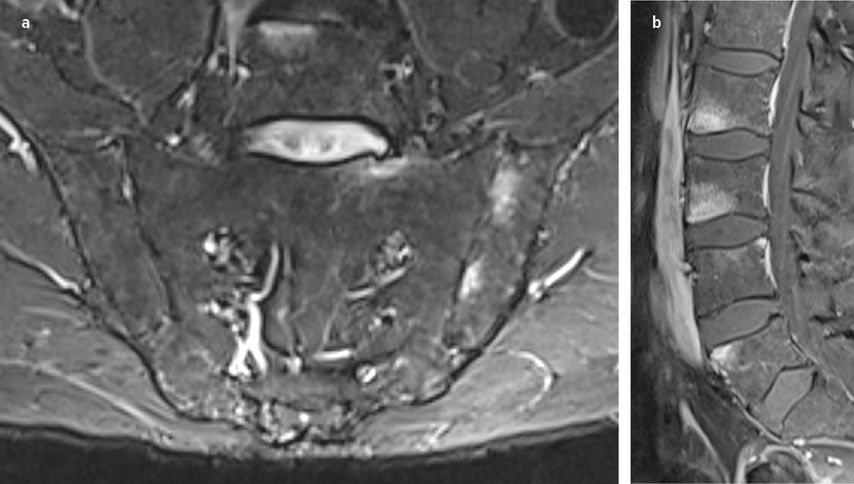

Die MR zeichnet sich durch ihren guten Weichteilkontrast aus, was deutliche Vorteile in der Erkennung früher rheumatischer Veränderungen mit sich bringt (Abb. 3). Ein großer Vorteil ist auch, dass mit unterschiedlichen Messtechniken („Gewichtungen“) unterschiedliche Gewebeeigenschaften dargestellt werden können (z.B. Ödem durch hohen Wassergehalt, Fettgewebseinlagerungen etc.). Auch eine vermehrte Kontrastmittelanreicherung aufgrund einer entzündlich bedingten Hyperämie ist nach i.v. Gabe von gadoliniumhältigem MR-Kontrastmittel sehr sensitiv nachweisbar.

Abb. 3: Magnetresonanztomografie: a) Sensitive Darstellung von Ödemzonen am linken Sakroiliakalgelenk im Sinne entzündlicher Frühveränderungen durch eine Sakroiliitis (flüssigkeitssensitive TIRM-Sequenz); b) Kontrastmittelanreicherungszonen an den Wirbelkörpervorderkanten entsprechend entzündlichen Hyperämiezonen bei Spondylitis anterior, charakteristischer Befund bei seronegativen Spondylarthritiden

Die räumliche Auflösung der MR ist variabel und hängt v.a. mit der Größe des abgebildeten Areals („field of view“, FOV) zusammen. Bei großräumigen Darstellungen reicht die räumliche Auflösung nicht an die anderer Modalitäten heran, wiewohl sich mittels spezieller Spulen kleine Gelenke auch hochauflösend darstellen lassen.

Eine Einschränkung ist die Dauer der Untersuchung. Jede Messung braucht mehrere Minuten (im Gegensatz zu Sekunden bei der CT). Die Dauer einer gesamten Untersuchung liegt je nach Größe des Untersuchungsareals im Bereich von ca. 15–30 Minuten.

Die MR-Untersuchung ist unschädlich, jedoch sind Kontraindikationen zu beachten. Insbesondere Patienten mit Herzschrittmacher sind nur in Ausnahmefällen untersuchbar.

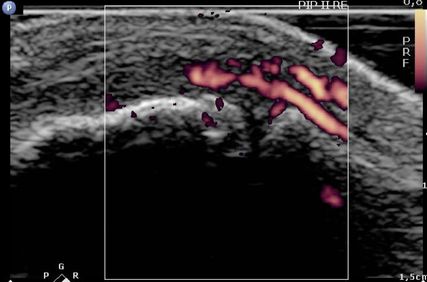

Sonografie

Abb. 4: Sonografie des PIP II bei Erstvorstellung einer Patientin mit akuten Beschwerden in den Fingergelenken. Es zeigt sich eine deutliche synoviale Hyperämie in der Power-Doppler-Sonografie als Ausdruck einer Synovitis bei noch negativem Röntgenbefund. Man beachte die hohe räumliche Auflösung dieser Bildgebung!

Die Sonografie bietet unter Verwendung spezieller hochfrequenter Schallköpfe eine ausgezeichnete räumliche Auflösung. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Darstellung der Perfusion mittels Doppler-Sonografie, was auf einfache Weise eine funktionelle Information erbringt. Dadurch eignet sich die Sonografie ganz speziell für die Untersuchung rheumatoider Veränderungen der kleinen Gelenke, klassischerweise der Fingergelenke (Abb. 4). Durch den geringen gerätetechnischen Aufwand kann die Untersuchung direkt im Rahmen der klinischen Untersuchung erfolgen, was eine erhebliche Vereinfachung und Verkürzung des diagnostischen Weges mit sich bringt. Die Eindringtiefe und das sinnvoll untersuchbare Volumen sind jedoch deutlich begrenzt. Auch schränkt eine Überlagerung durch knöcherne Strukturen die Bildgebung ein.

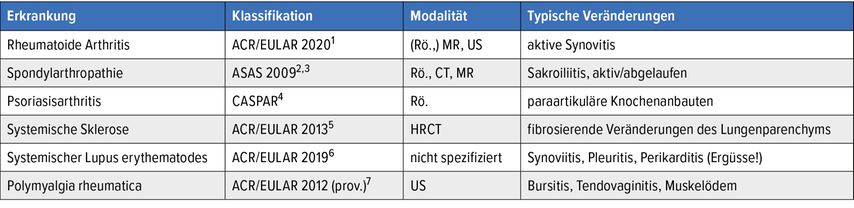

Radiologische Beiträge in den Klassifikationskriterien rheumatologischer Erkrankungen

Die aktuellen Klassifikationssysteme für rheumatologische Erkrankungen enthalten durchwegs keine konkreten Vorgaben bezüglich der zu verwendenden Modalitäten. Tabelle 1 zeigt einen Überblick über einige dieser Klassifikationssysteme.

Tab. 1: Einige Klassifikationssysteme für rheumatische Erkrankungen und deren Bezug auf radiologisch nachweisbare Veränderungen

Auffällig im Kontext der sinnvollen Auswahl radiologischer Methoden ist, dass für die wichtige Information, ob aktive entzündliche Vorgänge vorhanden sind, bei der rheumatoiden Arthritis die Sonografie oder MR empfohlen werden, wohingegen bei der Psoriasisarthritis aufgrund der charakteristischen Knochenveränderungen die konventionelle Röntgenbildgebung empfohlen wird. Bei der großen Gruppe der seronegativen Spondylarthropathien werden je nach Krankheitsaktivität Röntgen/CT oder MR angeführt.

Andere Erkrankungen wie Kollagenosen und Vaskulitiden, deren Hauptspektrum im Bereich der Weichteilveränderungen liegt, erfordern naturgemäß unterschiedliche Methoden, die stark von der Körperregion und dem betroffenen Gewebetyp abhängen. Zum Beispiel lassen sich fibrosierende Lungenveränderungen bei Sklerodermie nur mittels CT (eventuell Lungenröntgen) beurteilen. Eine Schluckstörung im Rahmen einer Ösophagusbeteiligung bei Sklerodermie (CREST-Syndrom) lässt sich mittels Röntgen-Videokinematografie beurteilen.

Ein pleuraler oder perikardialer Erguss bei systemischem Lupus erythematodes kann mittels CT oder auch sonografisch erfasst werden, wohingegen Veränderungen der muskulären und tendinösen Strukturen etwa bei der Polymyalgia rheumatica hauptsächlich eine Domäne der Sonografie und MR sind.

Häufige Fragestellungen an die Bildgebung

Die radiologische Bildgebung wird hauptsächlich aus den folgenden Gründen veranlasst:

-

Zur Diagnostik bzw. Differenzialdiagnostik bei der Initialbegutachtung von Patienten mit (Gelenks-)Beschwerden, die auf eine rheumatische Erkrankung zurückzuführen sein könnten. Hier kann die Radiologie bei der Beantwortung der Frage, ob eine rheumatische Erkrankung vorliegt, eine erste Richtungsentscheidung bewirken. Beispielsweise kann nach dem bildgebenden Befund das Augenmerk auf eine metabolische Systemerkrankung gelegt werden (siehe Fallbeispiel 3) oder umgekehrt bei ursprünglichem Verdacht auf eine traumatische Ursache bestehender Beschwerden eine rheumatische Erkrankung suspiziert werden (siehe Fallbeispiel 2).

-

Ein weiterer Grund für die Inanspruchnahme der Bildgebung ist die qualitative oder quantitative Einordnung entsprechend standardisierter Klassifikationssysteme, beispielsweise die Anzahl betroffener großer und kleiner Gelenke bei rheumatoider Arthritis gemäß ACR/EULAR 20201 oder das Vorhandensein entzündlich wirkender Veränderungen der Sakroiliakalgelenke (SIG) gemäß ASAS-2009-Kriterien der Spondyloarthritis zu ermitteln.2,3 Ebenso enthalten die CASPAR-Kriterien 2006 radiologische Evidenzkriterien zur Diagnose der Psoriasisarthritis.3

-

Weiters spielt die Beurteilung des Krankheitsverlaufs unter Therapie eine große Rolle in der Bildgebung. So können etwa neu aufgetretene erosive Läsionen an den kleinen Gelenken mit sehr wenig Aufwand die Progression einer rheumatoiden Arthritis erkennen lassen.

Fallbeispiele

Fall 1

Patient mit bekanntem Mb. Bechterew, Zuweisung zur MR der Wirbelsäule und der Sakroiliakalgelenke mit der Fragestellung nach aktiver Entzündung. Ödemzonen entlang der SIG-Fugen im MR der Sakroiliakalgelenke (T2-Tirm-Sequenz axial) zeigen aktive Entzündungsareale im subchondralen Knochen (Abb. 3a). Die MR der LWS (T1-Gewichtung mit Fettsättigung, nach KM-Gabe) zeigt aktive Entzündungsareale im Bereich der Vorderkanten („Romanus-Läsionen“). Dies sind charakteristische Veränderungen im Rahmen einer axialen Spondylarthritis. Im MR sind diese Läsionen bereits im Frühstadium zu erkennen (Abb. 3b).

Fall 2

Abb. 5: Skelettszintigrafie mit deutlicher Tracer-Anreicherung im sternocostoclavikulären Übergangsbereich

Eine junge Patientin mit Psoriasis wurde wegen diffuser Gelenksbeschwerden zur Skelettszintigrafie zugewiesen. Hier zeigte sich neben geringen Aktivitäten in den Fingergelenken eine auffällige Anreicherung im Bereich der Sternocostoclavikulargelenke (Abb. 5), korrespondierend mit der Klinik, die als posttraumatisch gedeutet wurde. Allerdings war anamnestisch kein Trauma erhebbar.

Zur genaueren Abklärung wurde eine CT durchgeführt. Dabei zeigten sich deutliche erosive Veränderungen, jedoch kein Hinweis auf eine Fraktur (Abb. 6). In Zusammenschau mit der Klinik bei zusätzlich vorliegenden Hautveränderungen palmar und plantar wurde die Diagnose eines SAPHO-Syndroms (Synovitis, Akne, Pustulosis, Hyperostosis und Osteitis), einer Form der seronegativen Spondylarthritiden, gestellt.

Abb. 6: CT des Sternums (Ausschnitt): kein Frakturhinweis, aber erosive Veränderungen um das Manubrium sterni

Fall 3

Ein 52-jähriger Patient wurde wegen Beschwerden in den Fingergrundgelenken mit Verdacht auf rheumatoide Arthritis zum Röntgen beider Hände zugewiesen. Es fielen kleine subchondrale Zysten in den Grundgelenken 2 und 3 auf, allerdings relativ mittig und nicht an typischer Gelenksrandposition wie bei rheumatoider Arthrtis (Abb.7). Außerdem zeigten sich ungewöhnliche, arthrotisch wirkende pilzförmige Deformierungen der MCP-Köpfchen 2 und 3 beidseits. Die Kombination dieser Veränderungen wird in der Literatur im Rahmen einer Hämochromatose-Arthropathie beschrieben, weshalb eine Abklärung in diese Richtung empfohlen wurde. Tatsächlich wurde daraufhin laborchemisch mittels Ferritinbestimmung sowie auch mittels Genetik eine bis dahin nicht bekannte hereditäre Hämochromatose diagnostiziert.

Abb. 7: Handröntgenaufnahme, Übersicht (a): Der radiologische Befund kann auch Differenzialdiagnosen zu rheumatischen Veränderungen im engeren Sinn nahelegen, wie hier im Fall einer Arthropathie beibis dahin nicht bekannter hereditärer Hämochromatose. b) Die Ausschnittsvergrößerung zeigt RA-untypische zystoide Veränderungen und arthrotische Deformierung an den Grundgelenken II und III

Die Inhalte dieses Artikels waren Thema eines Vortrags beim 2. Oberösterreichischen Rheumatag am 29. April 2023 in Linz.

Literatur:

1 Aletaha D et al.: 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 2010; 62(9): 2569-81 2 Rudwaleit M et al.: The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part I): classification of paper patients by expert opinion including uncertainty appraisal. Ann Rheum Dis 2009; 68(6): 770-6 3 Rudwaleit M et al.: The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis 2009; 68(6): 777–83 4 Taylor W et al.: Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54(8): 2665-73 5 van den Hoogen F et al.: Classification criteria for systemic sclerosis: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Collaborative Initiative. Arthritis Rheum 2013; 65(11): 2737-47 6 Aringer M et al.: European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheumatol 2019; 71(9): 1400-12 7 Dasgupta B et al.: 2012 provisional classification criteria for polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2012; 71(4): 484-92

Das könnte Sie auch interessieren:

Gezielte Therapien bei axSpA – und wie aus ihnen zu wählen ist

Nachdem 2003 der erste TNF-Blocker zugelassen wurde, existiert heute für die röntgenologische (r-axSpA) und die nichtröntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine ganze Reihe ...

Therapie der Sarkoidose: zwischen Standards und innovativen Ansätzen

Die Erstlinientherapie der Sarkoidose basiert weiterhin auf Kortikosteroiden. Neue Studiendaten zu Methotrexat (MTX) und innovativen Wirkstoffen könnten die Behandlung jedoch bald ...

Neue, zielgerichtete Therapien bei kutanem Lupus erythematodes

Etwa 70–85% der Betroffenen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) entwickeln im Krankheitsverlauf auch kutane Symptome (CLE), bei etwa 10–15% sind sie die Erstmanifestation eines ...