Der Druckausgleich

Autoren:

Dr. med. Andreas Glowania

Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

ArGe Flug- und Tauchmedizin

Österreichische HNO-Gesellschaft

Tauchmediziner & Tauchlehrer

E-Mail: andreas_glowania@t-online.de

Prof. Dr. med. Michael Schröckenfuchs

Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Brunn am Gebirge

E-Mail: hnobrunn@gmail.com

Jeder, der mit dem Tauchsport beginnt, muss den Druckausgleich zum Mittelohr erlernen. Manche schaffen das ganz leicht, andere haben damit große Probleme.

Keypoints

Der Druckausgleich erfolgt beim Schlucken und Sprechen automatisch.

Beim Mittelohrbarotrauma wird das Trommelfell nach innen gedrückt und Steigbügelfussplatte und runde Fenstermembran werden

zum Mittelohr vorgewölbt.Der Überdruck kann hingegen beim inversen Barotrauma aus dem Mittelohr nicht entweichen und das Trommelfell wird stark nach aussen gewölbt.

Das Toynbee-Manöver bzw. Gähnen oder kauende Unterkieferbewegungen können helfen, den Überdruck im Mittelohr beim Auftauchen auszugleichen.

Ein Valsalva-Manöver am Ende des Tauchgangs erhöht das Risiko für ein Dekompressionssyndrom.

Zum Tauchen sollten keine Schwimmstöpsel, sondern ein dafür geeigneter Tauchgehörschutz mit Druckausgleichsmöglichkeit verwendet werden.

Ohne Druckausgleich bemerkt man schonab einer Tiefe von 1,5m ein Stechen im Ohr. Der Schmerz wird mit zunehmender Tiefe immer heftiger und zwingt zum Auftauchen. Manche Menschen entwickeln dadurch eine «Ohr-Angst» und vermeiden dasTauchen. Ganz besonders gut muss der Druckausgleich bei Apnoetauchern funktionieren. Gerätetaucher können langsam und schonend abtauchen. Genauso wichtig ist der Druckausgleich zu den Nasennebenhöhlen. Ein unzureichender Druckausgleich führt meist zu starken Schmerzen im inneren Augenwinkel und über der Stirn.

Druckausgleich zu den Nasennebenhöhlen

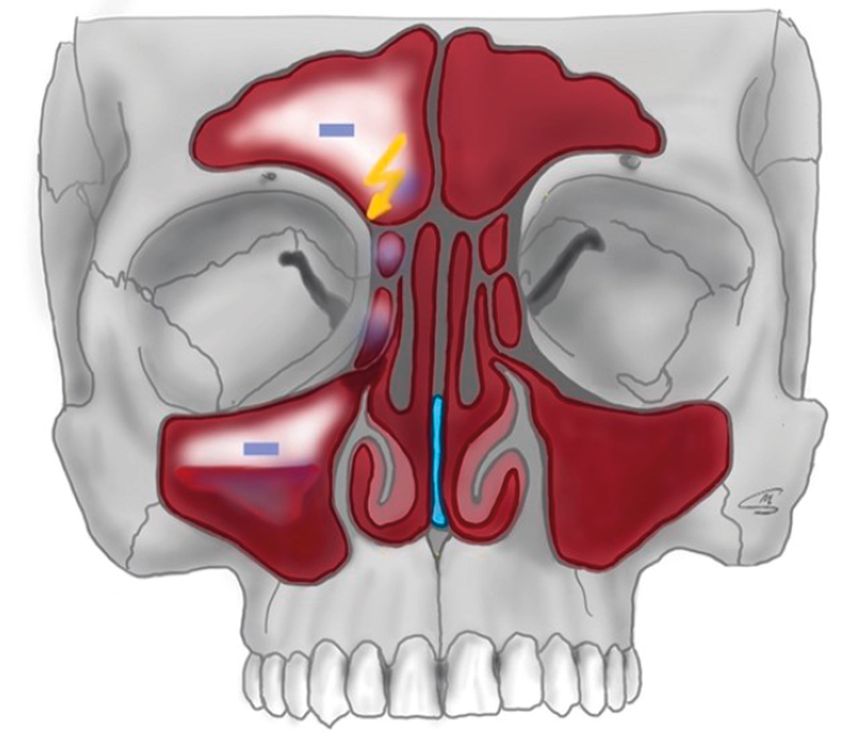

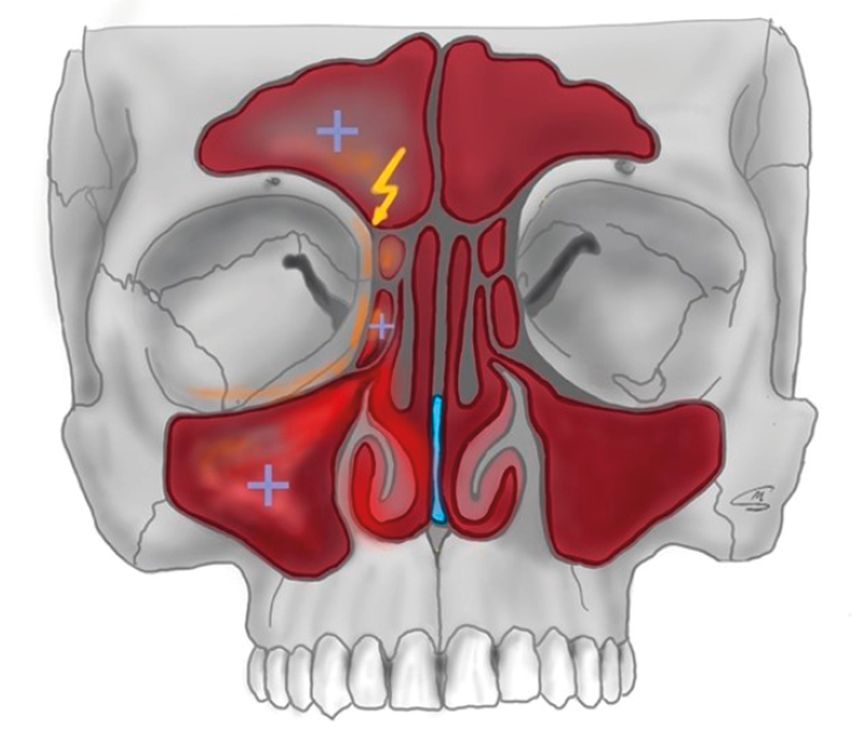

Die Nasennebenhöhlen sind Hohlräume, die von der Nasenhöhle her belüftet werden. Sie sind starr und mit Schleimhaut ausgekleidet. Diese Schleimhaut ist aus Flimmerepithel aufgebaut und transportiert kontinuierlich einen dünnen Schleimfilm in die Nase. Ein aktiver Druckausgleich, wie beim Mittelohr, ist hier nicht möglich. Sind die Gänge zu den Nebenhöhlen mechanisch blockiert, funktioniert der Druckausgleich nicht. Nur der HNO-Facharzt kann hier sinnvoll weiterhelfen (Abb. 1 und Abb. 2).

Druckausgleich zur Tauchmaske

Über die Nase erfolgt der Druckausgleich zur Tauchmaske. Nur eine Maske mit Naseneinschluss ist für das Tauchen geeignet. Masken, die nicht ventiliert werden können, verursachen so ein Barotrauma der Augen. Die Augenlider sind verquollen und die Konjunktiven blutig unterlaufen. Es gibt nur ein Unterdrucktrauma beim Abtauchen – ein Überdruck in der Maske kann leicht entweichen.

Druckausgleich zum Mittelohr

An der Wasseroberfläche beträgt der Umgebungsdruck ca. 1bar. Beim Abtauchen kommt pro 10m Tiefe 1bar dazu. Der stärkste Druckanstieg erfolgt in den ersten 10m. Der Umgebungsdruck verdoppelt sich von 1bar auf 2bar. Nach dem Boyle-Mariotte’schen Gesetz nimmt bei doppeltem Druck das Volumen um die Hälfte ab. Das muss ausgeglichen werden, sonst kommt es zu einem Mittelohrbarotrauma.

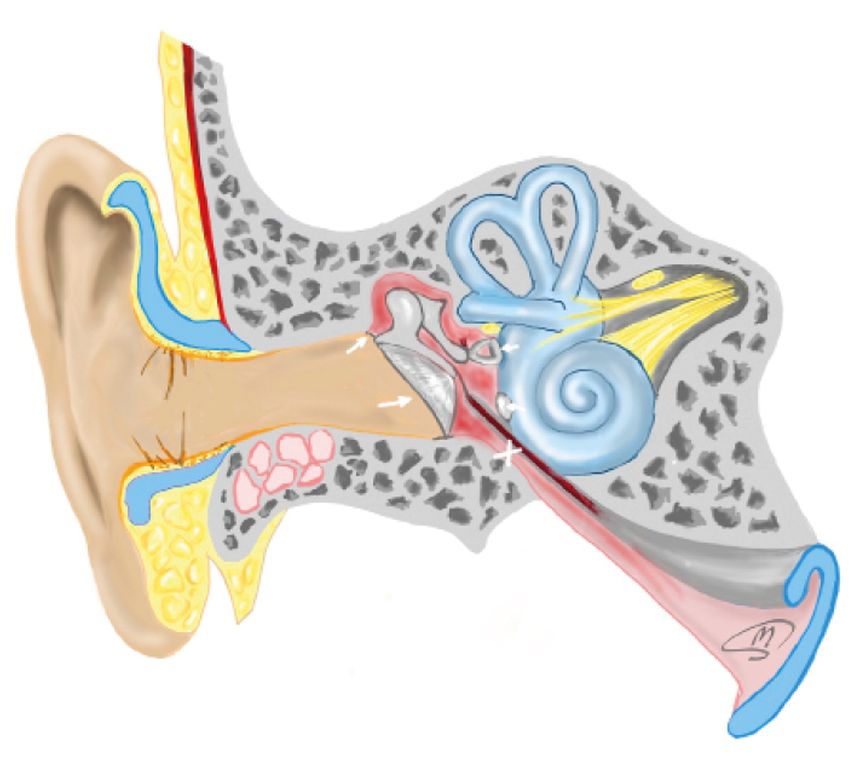

Der Gehörgang wird nach ca. 2cm durch das Trommelfell abgeschlossen. Den luftgefüllten Bereich hinter dem Trommelfell bezeichnet man als Mittelohr. Das Mittelohr ist über die circa 4 cm lange eustachische Röhre mit dem Nasenrachen verbunden. Dieser Kanal ist im Normalfall geschlossen. Beim Schlucken und Sprechen erfolgt durch kurze Öffnung der Tube unbewusst der Druckausgleich. Beim Tauchen muss der Druckausgleich bewusst trainiert und erlernt werden. Der Druck im Mittelohr soll immer an den Umgebungsdruck angepasst sein. Nur bei erfolgreichem Druckausgleich ist ein Tauchgang entspannt und sicher möglich. Der erfahrene Tauchlehrer zeigt seinem Schüler regelmässig vor, wann und wie er den Druckausgleich macht.

Beim Druckausgleich wird der Nasenerker der Tauchmaske mit Daumen und Zeigefinger verschlossen und Luft wird durch die eustachische Röhre in das Mittelohr gepresst (Abb. 4). Funktioniert der Druckausgleich nicht, sollte etwas aufgetaucht werden und der Druckausgleich neuerlich versucht werden. Dem anderen Taucher muss das Problem per Handzeichen signalisiert werden (Abb. 5).

Abtauchen

Beim Abtauchen nimmt der Umgebungsdruck weiter kontinuierlich zu (Kompressionsphase). Der Taucher muss den zunehmenden Druck ausgleichen können.Etablierte Techniken, um den Druckausgleich aktiv auszulösen, sind:

-

Valsalva-Manöver: Die Nase wird verschlossen. Die Ausatemluft wird gegen die verlegte Nase in den Kopf gepresst, bis das typische Knacksen in beiden Ohren bemerkt wird. Bei dieser Methode wird der Druck in der Lunge ebenfalls stark erhöht.

-

Frenzel-Manöver: Dabei wird die Nase zugehalten und die Stimmbänder werden, wie beim Anheben von einem Gewicht, geschlossen. Durch Anspannung von Zungenmuskulatur und Gaumen wird Luft in die Tuben gepresst. Dabei wird der Druck in der Lunge nicht erhöht.

-

Lowry-Technik: Wie Valsalva, nur wird anschließend zusätzlich geschluckt (Toynbee).

-

Edmonds-Technik: Der Unterkiefer wird nach vor und unten geschoben. Danach wird das Valsalva-Manöver durchgeführt.

-

Toynbee-Manöver: Die Nase wird verschlossen und man schluckt. Es entsteht eine Sogwirkung auf das Mittelohr. Diese Methode sollte man im Falle einer Umkehrblockade versuchen.

-

Roydhouse-Technik: Der Gaumen und das Zäpfchen werden durch Anspannung nach oben bewegt und gleichzeitig wird der Zungenmuskel nach unten gedrückt.

-

Willentliches Öffnen der Tube: Durch gezieltes Training kann der Öffnungsmechanismus bewusst ausgelöst werden. Dabei bläst man etwas Ausatemluft durch die Nase in die Maske

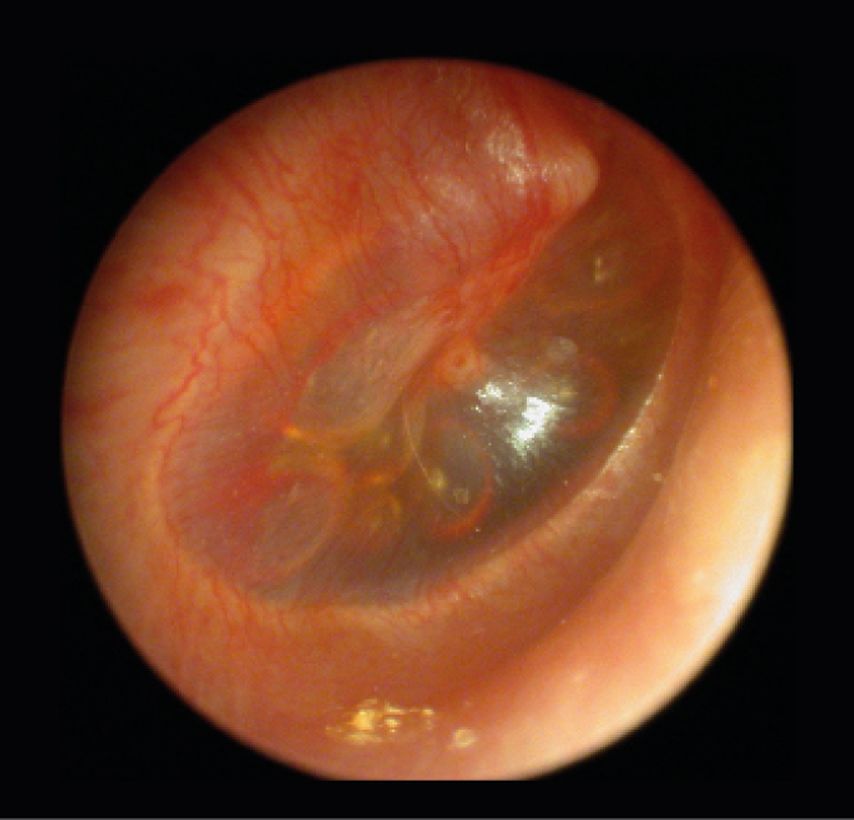

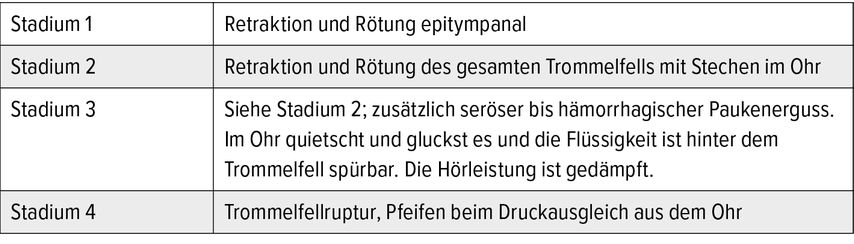

Bei unzureichendem Druckausgleich kommt es zu einem Barotrauma des Mittelohrs (Abb. 6 und Abb. 7).Das Trommelfell wird dabei nach innen gedrückt und die Steigbügelfussplatte und die Membran des runden Fensters werden zum Mittelohr vorgewölbt.

|

©

M. Schröckenfuchs

Abb. 7: Mittelohrbarotrauma Stadium 3 von 4: Das Trommelfell ist gerötet und hinter dem Trommelfell ist ein wässriger, teils blutiger Mittelohrerguss mit Luftblasen zu erkennen. Der Druckausgleich ist erschwert und der Taucher fühlt ein Glucksen im Ohr. Die Hörleistung ist gedämpft |

Durch den Unterdruck in der Paukenhöhle schwillt auch die Schleimhaut der Tube an, wodurch der Druckausgleich weiter verschlechtert wird. Es entwickelt sich ein Mittelohrbarotrauma, das in vier Stadien eingeteilt werden kann (Tab. 1).

Maximale Tiefe

Ist die maximale Tauchtiefe erreicht und bleibt man auf dieser Tiefe, ändert sich der Umgebungsdruck nicht (Isopressionsphase). Der Druck im Mittelohr entspricht dem Umgebungsdruck.

Auftauchen – inverses Barotrauma

Das Barotrauma beim Auftauchen ist wesentlich seltener. Am ehesten tritt es auf, wenn vor dem Tauchen abschwellende Nasentropfen verwendet wurden oder wenn es schon beim Abstieg Probleme mit dem Druckausgleich gab.

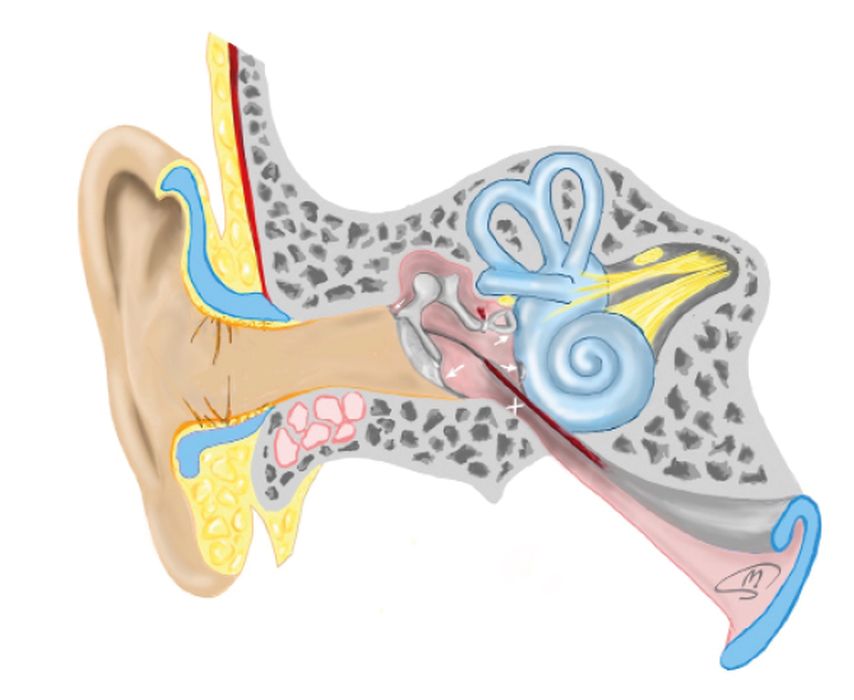

Beim Auftauchen vermindert sich der Umgebungsdruck (Dekompressionsphase). Der Überdruck im Mittelohr gleicht sich meistvon selbst aus. Selten kommt es zu einer Umkehrblockade. Die eustachische Röhre ist so verschwollen, dass der Überdruck aus dem Mittelohr nicht entweichen kann. Das Trommelfell ist stark nach aussen gewölbt. Die Steigbügelfussplatte und die runde Fenstermembran werden ins Innenohr gedrückt. In dieser Situation sollte man etwas abtauchen, bis sich der stechende Schmerz im Ohr beruhigt. Beim sog. Toynbee-Manöver verschliesst der Taucher die Nase und schluckt, wodurch ein Sog über die Tube auf das Mittelohr entsteht. Gelingt das nicht, schiebt man den Unterkiefer weit nach vor und spannt die Schlundmuskeln, wie beim Gähnen, an. Danach unter leicht kauenden Unterkieferbewegungen langsam aufsteigen. Die Tube wird so durch die Schlundmuskeln aktiv geöffnet und der Überdruck im Mittelohr gleicht sich nun von selbst aus (Abb. 8).

Ein Valsalva-Manöver am Ende eines Tauchgangs kann ein Dekompressionssyndrom (z.B. bei bestehendem PFO oder pulmonalem Rechts-links-Shunt) begünstigen und sollte daher vermieden werden. Dieses Manöver ist bei einer Umkehrblockade in der Auftauchphase ungünstig, da weiter Luft ins Mittelohr gepresst wird und der Überdruck nicht abgebaut werden kann.

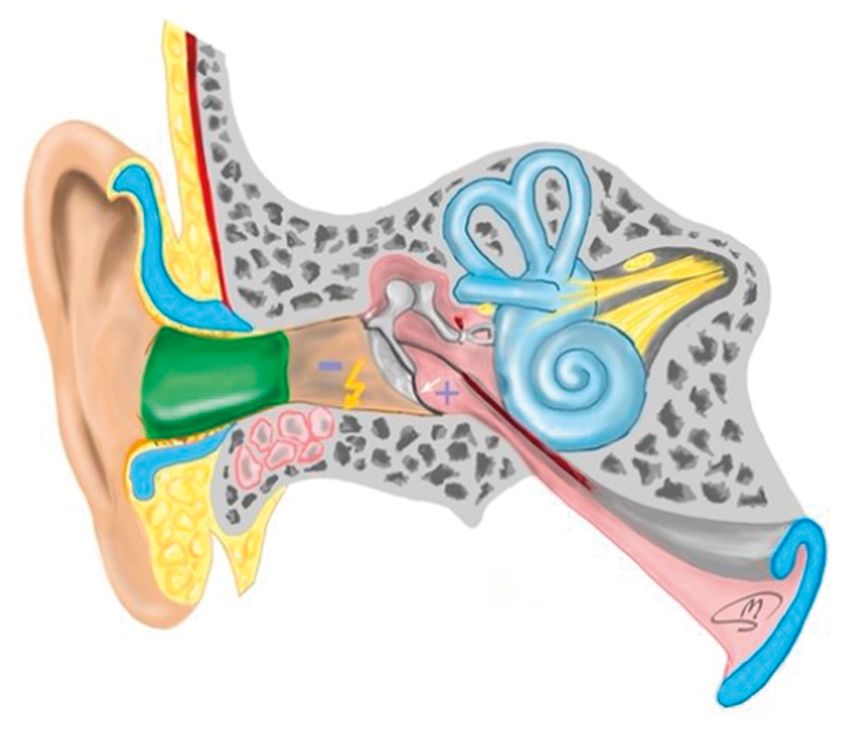

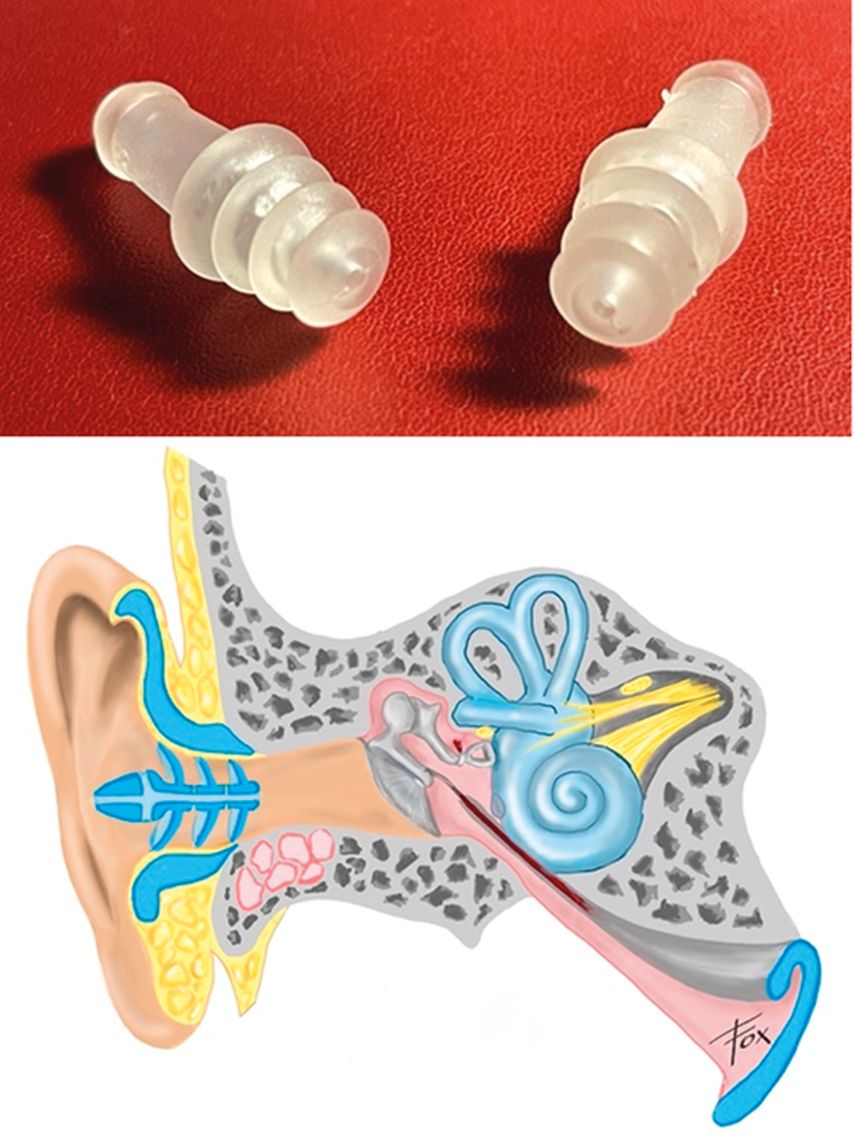

Barotrauma beim Tauchen mit Schwimmstöpseln

Ist der Gehörgang durch Schwimmstöpsel abgedichtet, kann kein Druckausgleich erfolgen (Abb. 9). Schon bei knapp 2m Tiefetreten starke Schmerzen auf. Ein vorgeschädigtes Trommelfell kann dabei einreissen.

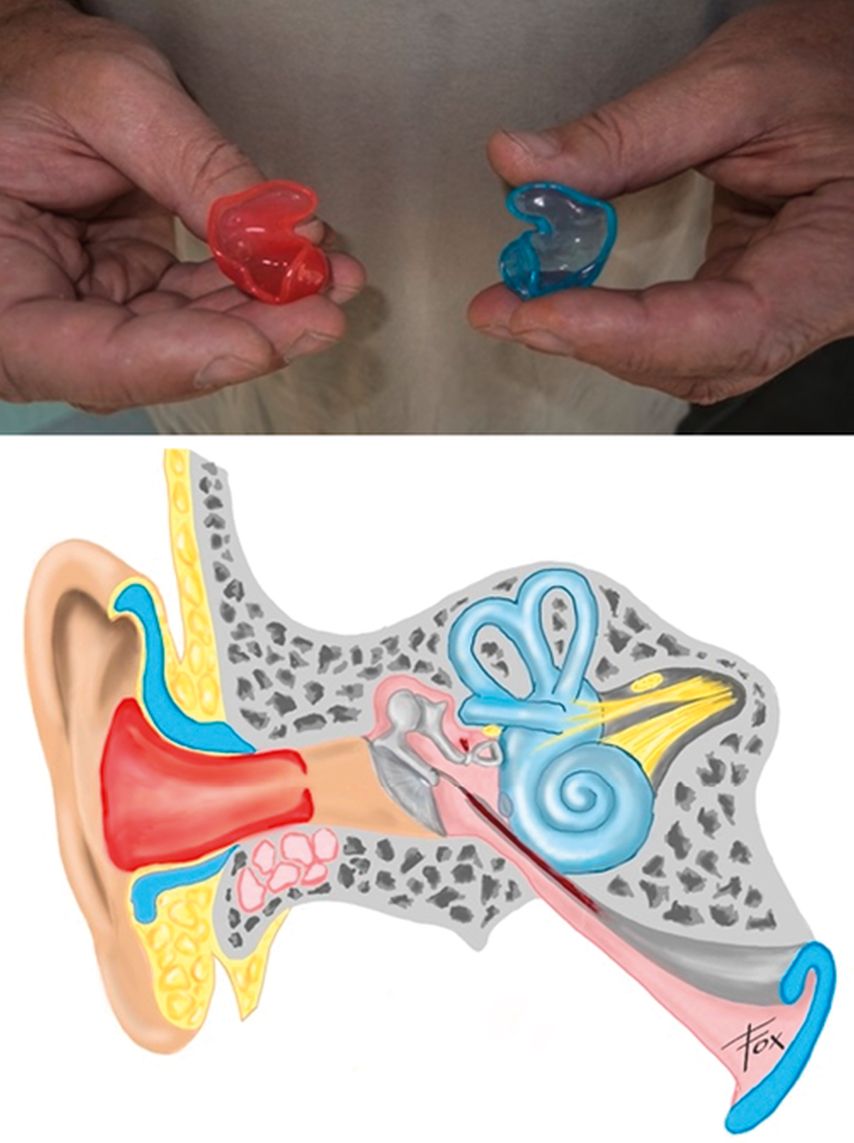

Zum Tauchen gibt es einen Tauchgehörschutz, der den Druckausgleich erlaubt (Abb. 10 und Abb. 11). Es ist aber auf saubere Ohren zu achten und die Bohrung im Gehörschutz muss sauber sein!

Praktisches Vorgehen beim Druckausgleich

In folgenden Schritten ist der praktische Ablauf vom Druckausgleich angeführt:

-

Druckausgleich schon an der Oberfläche vor dem Abtauchen (Partnercheck) – wenn der Druckausgleich an der Oberfläche nicht funktioniert, dann wird es im Wasser noch schlechter klappen.

-

Auf das typische „Knacksen“ in beiden Ohren achten

-

Tauchreflex auslösen: Dabei lässt man kaltes Wasser in den vordersten Bereich der Nasenhöhle eindringen. Reflexartig senkt sich die Herzfrequenz und die Nasenschleimhäute schwellen ab. Nun nochmals den Druckausgleich an der Oberfläche durchführen.

-

Den Druckausgleich bis 10m mehrmals vorbeugend durchführen (am besten bei jedem Meter zusätzlicher Tiefe) und nicht erst, wenn Schmerzen auftreten!

-

Mit den Beinen voran abtauchen

-

Langsam entlang einer Leine abtauchen, damit bei Tarierproblemen die Tiefe leicht gehalten werden kann

-

Sofort Abstieg stoppen, wenn Ohrenstechen auftritt!

-

Handzeichen für Druckausgleichsproblem geben, etwas aufsteigen und Druckausgleich neuerlich versuchen

-

Das Problemohr nach oben drehen – der Druckausgleich geht dann wesentlich leichter.

-

Die oben angeführten Techniken kennen und versuchen

Um Druckausgleichsproblemen während des Tauchgangs vorzubeugen, sollten vorab folgende Punkte beachtet werden:

-

Achte auf saubere Ohren! Ein Ohrenschmalzpfropf kann den Druckausgleich stören.

-

Tauche nicht bei Schnupfen!

-

Tauche nicht mit Schwimmschutzstöpseln. Es gibt einen Tauchgehörschutz, der den Druckausgleich erlaubt.

-

Keine abschwellenden Nasentropfen vor dem Tauchen

-

Zugluft und Klimaanlagen vor dem Tauchen meiden

Bei anhaltenden Problemen

Schafft man den Druckausgleich nicht oder gibt es oft Probleme damit, sollte man einen HNO-Facharzt aufsuchen. Dieser kann die möglichen Ursachen abklären und eine geeignete Therapie empfehlen.

Literatur:

• Ruth CM, Radermacher P: Kompendium der Tauchmedizin. 2. Auflage. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag, 2007 • Wendling J et al.: Tauchtauglichkeit Manual. 2. Auflage. Biel: Hyperbaric Editions Verlag, 2002 • GTÜM, ÖGTH: Checkliste Tauchtauglichkeit. 2. Auflage. Stuttgart: Gentner Verlag, 2014 • Klingmann C, Tetzlaff K: Moderne Tauchmedizin. 2. Auflage. Stuttgart: Gentner Verlag, 2012 • Ehm OF et al.: Tauchen noch sicherer. 11. Auflage. Stuttgart: Paul Pietsch Verlag, 2012 • Edmonds C et al.: Diving and Subaquatic Medicine. 5. Auflage. Apple Academic Press Inc, 2015 • Rusoke-Dierich O: Tauchmedizin. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 2017 • Bühlmann AA et al.: Tauchmedizin. Barotrauma, Gasembolie, Dekompression, Dekompressionskrankheit, Dekompressionscomputer. 5. Auflage. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 2002 • Künneth T: Tauchen – aber sicher! Tauchgänge planen, Unfälle vermeiden, Notfallratgeber. Cham: Müller Rüschlikon Verlag, 2009 • Novomesky F, Toklu A: Fundamentals of Diving Medicine. ISBN 978-808063-500-8 • Stiebe A: Sporttauchen. Der sichere Weg zum Tauchsport. 10. Auflage. Nürnberg: Delius Klasing Verlag, 2008 • Kromp T, Mielke O: Handbuch modernes Tauchen. Stuttgart: Kosmos Verlag, 2019 • Halls M, Krestovnikoff M: Tauchen. Kompakt & Visuell. London: Dorling Kindersley Verlag, 2007 • Richardson D: Adventures in Diving. Hettlingen: Eigenverlag PADI, 2005 • Helms J et al.: Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Praxis. Band 1 Ohr. Stuttgart/New York: Thieme Verlag, 1994

Das könnte Sie auch interessieren:

Update smarter medicine

Die internationale Kampagne startete in der Schweiz vor rund 12 Jahren mit der ersten Top-5-Liste. Wie ist der Stand heute, mit welchen Herausforderungen ist der eigens gegründete Verein ...

Wandel im Denken: smarter medicine – Floskel oder sinnvolle Notwendigkeit?

Das Bewusstsein, dass viel Medizin nicht immer auch zu einer besseren Gesundheit führt, sondern – im Gegenteil – dem Patienten auch schaden kann, hat durch die «Smarter medicine»- ...

Smarter medicine – ein Beitrag zum ökologischen Wandel in der Medizin

Expert:innen des Universitätsspitals Genf (HUG) stellten am Frühjahrskongress der SGAIM die Projekte «Choosing greenly» und «smarter medicine soins intensifs» vor, die seit einigen ...