Antibiotikaeinsparung durch Phytotherapie bei Harnwegsinfektionen

Autorin:

Dr.med. Gesa Otti-Rosebrock

Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe

Phytotherapeutin und Vorstand SMGP

Praxis Frauenmedizin, Biel

E-Mail: g.or@praxisfrauenmedizin-biel.ch

Längst ist es auch in der Bevölkerung angekommen: Wir haben ein Problem mit Antibiotikaresistenzen. Oft werden Antibiotika mit zu breitem Spektrum zu lange und/oder ohne Indikation verschrieben. Zugleich zeigt sich, dass die Bereitschaft von Patientinnen, pflanzliche Arzneimittel einzunehmen, durchaus gegeben ist.1 Woran liegt es also, dass insgesamt nur wenige Phytotherapeutika verschrieben werden? Die AWMF-S3-Leitlinie nennt erstmals konkrete pflanzliche Präparate zur Behandlung von HWI.

«We can»

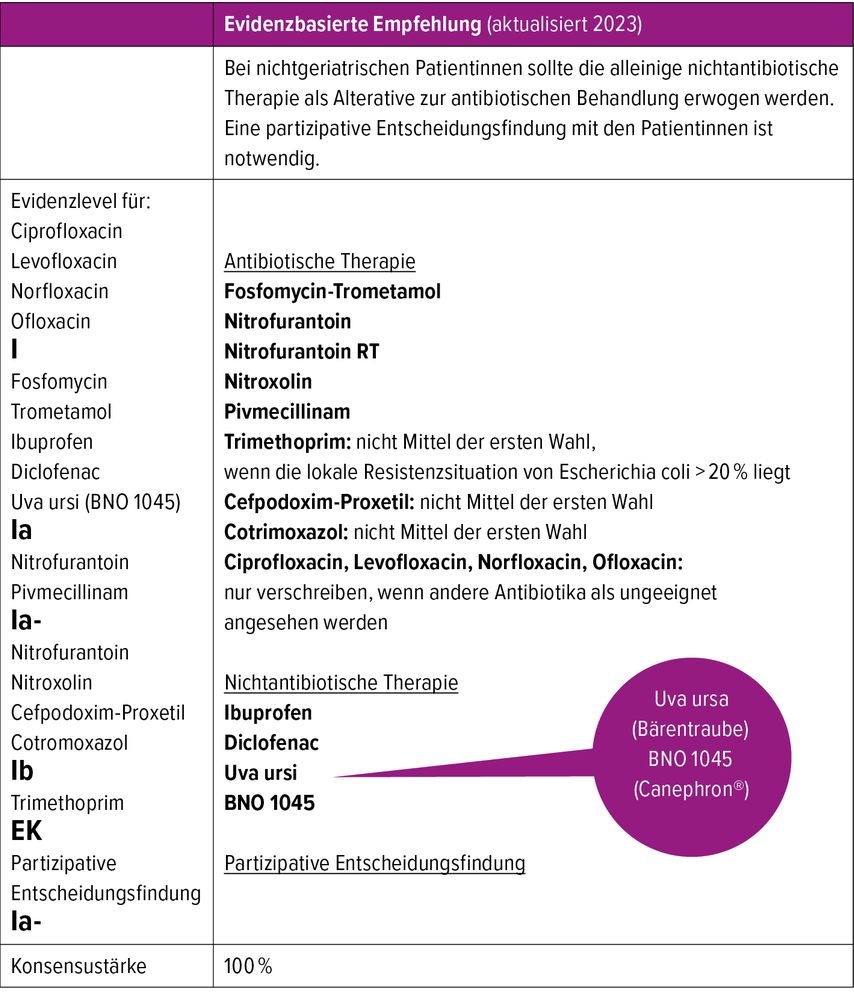

Die Phytotherapie ist die First-Line-Therapie in der Behandlung des einfachen auf die Harnblase beschränkten Infekts. Sie ist wirksam, risikoarm und entspricht der 2023 von der AWMF aktualisierten S3-Leitlinie (Tab. 1). Hierin werden phytotherapeutische Therapieempfehlungen mit Evidenzlevel 1a abgegeben. Einige Leitlinienempfehlungen bzgl. Phytotherapie sind nicht neu, aber in dem viele Seiten umfassenden Leitlinienrapport schwierig zu finden.

Tab. 1: Evidenzbasierte Empfehlungen zur Therapie von HWI (modifiziert nach AWMF-S3-Leitlinie 2024)7

«We should»

Erstmalig werden nun explizit der Extrakt BNO 1045 (Canephron®) und Uvae ursi folium (Bärentraubenblätter) zur Behandlung des einfachen HWI im Rahmen einer partizipativen Entscheidungsfindung mit der Patientin empfohlen. Aus der vorherigen Leitlinie 2017 sind zumindest dem fleissigen Sucher bereits das Kapuzinerkressenkraut (Tropaeolum majus) und die Meerrettichwurzel (Amoracia rusticana) als mögliche Therapieoptionen bekannt. Woran liegt es, dass bisher in der Praxis und in der Klinik immer noch so wenig phytotherapeutische Arzneimittel verschrieben werden? Warum ist unser Handeln so angstbesetzt? Studien belegen, dass die Patientinnen eine grosse Bereitschaft zeigen, pflanzliche Arzneimittel einzunehmen.1

50% der Antibiotikaabgaben sind entweder nicht indiziert, zu breit im Spektrum oder werden zu lange in der Anwendung gegeben.2–3 Die Rezidivrate nach Antibiotikatherapie bei HWI beträgt 33–40%. Nach zwei aufeinanderfolgenden HWI sind sogar bereits bei 50% Antibiotikaresistenzen nachgewiesen – Tendenz steigend.4Eine Rezidivprophylaxe mit Antibiotikum nach rezidivierenden HWI ist lediglich bei dauerhafter Einnahme effektiv.

Noch einmal zurück zur Angst. Ist es bei Beschwerden der unteren Harnwege die Angst, eine Pyelonephritis zu verpassen, obwohl Studien belegen, dass das Risiko für eine Pyelonephritis bei einer antibiotikafreien Therapie bei einfachem HWI praktisch 0–3% beträgt?5 Warum sind wir so schwer zu überzeugen, neue Erkenntnisse in unser aktuelles Behandlungskonzept einfliessen zu lassen? Woran liegt es, dass es so lange dauert, Leitlinien dem neuesten Wissensstand anzupassen und dann noch viel länger, bis sie endlich umgesetzt werden?

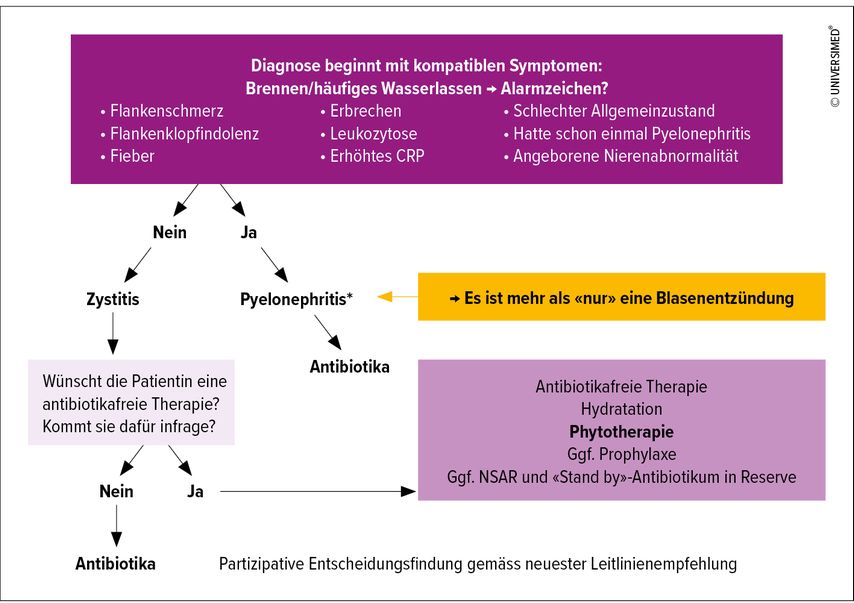

Möglicher Weg zur Entscheidungsfindung zur Behandlung von HWI (Abb. 1)

Die Patientin kommt mit Dysurie und vermehrtem Harndrang in Ihre Praxis. Handelt es sich um eine einfache auf die Harnblase beschränkte Entzündung oder um eine beginnende Pyelonephritis?

Gesellen sich zu oben genannten Beschwerden Fieber, Flankenschmerz, erhöhte Entzündungsparameter, ein verschlechterter Allgemeinzustand oder die Anamnese einer bereits durchgemachten Pyelonephritis oder einer Nierenanomalie hinzu, so besteht der Verdacht auf eine beginnende Pyelonephritis oder einen andersartigen komplizierten HWI. In diesem Fall wird leitliniengerecht mit einem Antibiotikum behandelt.

Fallen diese Kriterien weg, was auf die anderen 95% unserer Patientinnen mit einfachem HWI zutrifft, so bedeutet das, dass wir viel zu oft ein Antibiotikum einsetzen und hierdurch unnötig das Risiko für eine Resistenz und ein Rezidiv erhöhen.

Pflanzliche Arzneimittel sind Vielstoffgemische. Daher bieten sie Bakterien eine viel höhere Barriere für eine Resistenzbildung. Fakt ist, dass Resistenzen auf pflanzliche Arzneimittel fast nicht bekannt sind. Das Mikrobiom bleibt durch eine frühe Resorption in den oberen Darmabschnitten geschützt,6 sodass auch mit weniger Rezidiven und Nebenwirkungen zu rechnen ist. Sogar in Kombination mit einem Antibiotikum konnte nachgewiesen werden, dass die Rezidivrate geringer ausfälltals bei alleiniger Gabe eines Antibiotikums.

«We must»

So appelliere ich an Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ein einfach zu handhabendes Phytotherapiekonzept für die eigene Praxis nach Triagierung einfacher HWI versus beginnende Pyelonephritis/komplizierte HWI/Risikopatientin, einzuführen.

Therapiekonzept einfache/rezidivierende HWI

Akutfall:

-

Förderung der Hydratation mit einem Nieren-Blasen-Tee (2l). Davon max. 500ml Bärentraubenblättertee pro Tag (max. <10 Tage pro Monat aufgrund des Arbutin-Anteils).

-

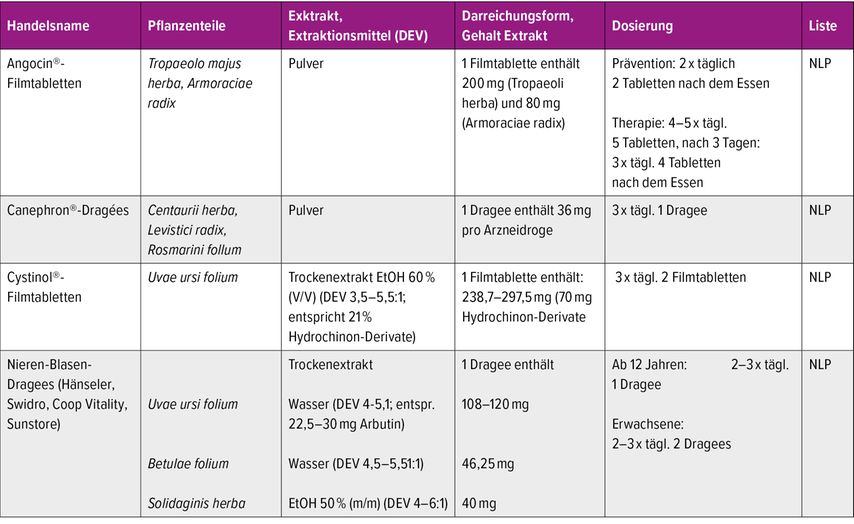

Wahl eines multimodalen Therapieansatzes mittels Fertigarzneimitteln wie Angocin®, Canephron® oder Cystinol® (Tab. 2) oder Erstellen einer entsprechenden Urtinkturenmischung mittels Magistralrezeptur.

-

Ggf. «Stand by»-Konzept. Hierbei können Sie entweder der Patientin ein Rezept für ein Antibiotikum mitgeben oder einen weiteren Termin in 2–3 Tagen vereinbaren, sofern die Beschwerden sich nicht innerhalb dieses Zeitraums bessern.

Prophylaxe:

Bei rezidivierendem HWI kann eine Prophylaxe mit Mannose in Kombination mit einem Phytoprophylaktikum (Preiselbeere, Heidelbeere, Moosbeere, Cranberry) tgl. oder im Intervall erfolgen. Ebenfalls können die bereits oben genannten Fertigarzneimittel Cystinol® Canephron® und Angocin® in niedriger Dosierung zum Einsatz kommen.

Fazit

Ich hoffe, dass die Dringlichkeit des Handelns und das Umsetzen der entsprechenden Leitlinien zeitnah bei allen Grundversorgern, Gynäkolog:innen und Urolog:innen in Praxis und Klinik zum Einsatz kommen.

Weiterbildung

Die Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie SMGP/SSPM ( https://smgp-sspm.ch) bietet ganzjährig Weiterbildungen im Bereich Phytotherapie an. Wir freuen uns darauf, Sie gut zu informieren und weiterzubilden, damit Sie den Bedürfnissen Ihrer Patientinnen und dem Schutz der Umwelt noch besser nachkommen können.

Literatur:

1 Knottnerus BJ et al.: Women with symptoms of uncomplicated urinary tract infection are often willing to delay antibiotic treatment: a prospective cohort study. BMC Fam Pract 2013; 14: 71 2 Del Mar C.: Antibiotics for acute respiratory tract infections in primary care. BMJ 2016 3 Glinz D et al.: Quality of antibiotic prescribing of Swiss primary care physicians with high prescription rates: a nationwide survey. J Antimicrob Chemother 2017; 72(11): 3205-12 4 Tandogdu Z et al.: Resistance patterns of nosocomial urinary tract infections in urology departments. World J Urol 2014; 32: 791-801 5 Kranz J, Wagenlehner F.: Nicht antibiotische Therapie von unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Leading Opin Urol 2019; 2: 6-7 6 Naber KG et al.: How the microbiome is influenced by the therapy of urological diseases: standard versus alternative approaches. Clin Phytosci 2017; 3: 87Deutsche Gesellschaftfür Urologie e.V. (DGU): S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI). AWMF-Registernummer 043-044. AWMF 2024; verfügbar unter https://register.awmf.org/assets/guidelines/043-044l_S3_KF2_Epidemiologie-Dia gnostik-Therapie-Praevention-Management-Harnwegs infektionen-Erwachsene_2024-05_1.pdf (zuletzt aufgerufen am 27.8.2924)8Falch B et al.: Phytotherapie: Evidenzbasierter Einsatz pfanzlicher Arzneimittel in der Apotheke. pharmActuel Themenheft 2024(1)9 Tarr P: Reduktion des Antibiotikaverbrauchs I: Guidelines und Phytotherapie. Schweizer Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP) 2023: Vortrag bei der 37. Schweizerischen Jarhestagung für Phytotherapie, am 16.11.2023

Das könnte Sie auch interessieren:

Verbesserung der Ästhetik ohne onkologische Kompromisse

In der Brustchirurgie existiert eine Vielzahl an unterschiedlich komplexen onkoplastischen Operationstechniken mit verschiedenen Klassifikationen. Die kritische Selektion der Patient: ...

Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie

Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...