Nach dem Krebs der Job

Bericht:

Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Viele Frauen müssen nach einer Brustkrebserkrankung Abstriche im Beruf hinnehmen. Wie Frauenärzte helfen können, damit der Krebs nicht zur Karrierebremse wird.

Pro Jahr erkranken im Schnitt 6300 Frauen in der Schweiz an Brustkrebs. Viele sind zwischen 40 und 60, stehen mitten im Beruf oder sind dabei, Karriere zu machen. Dank effektiver Therapien sind die Heilungschancen gut und bei einem Grossteil der Frauen kommt der Krebs nicht wieder. Doch der Beruf und damit die Karriere können durch eine Brustkrebserkrankung ziemlich leiden. Das hat eine Forschergruppe aus Deutschland gezeigt.1

Soziologin Kati Hiltrop, M.Sc., von der Universitätsklinik in Bonn und ihr Team aus Köln, Berlin und Oldenburg hatten 184 Frauen zwischen 36 und 79 Jahren gefragt, die Brustkrebs gehabt hatten. 5–6Jahre nach der Diagnose berichtete fast jede Zweite, in ihrem Beruf habe es Veränderungen gegeben. Am häufigsten waren das eine reduzierte Arbeitszeit, weniger Arbeitspensum und geringerer Lohn. Jede 6.Jobveränderung wurde als unfreiwillig klassifiziert. Dazu zählten beispielsweise mehr Arbeit, eine höhere Arbeitsbelastung oder vorzeitige Pensionierung.

Das Ergebnis habe ihn nicht überrascht, sagt Joachim Weis, Professor für Selbsthilfeforschung im Tumorzentrum der Universitätsklinik Freiburg i.Br. «Wir kennen das Problem schon aus internationalen Studien, aber jetzt haben wir auch gute Daten aus Deutschland und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Schweiz ähnlich ist», sagt er. «Die besten Erkenntnisse nützen jedoch nichts, solange Brustkrebs am Arbeitsplatz ein Tabuthema bleibt.»

Ob und wie sich Brustkrebs auf den Alltag und den Beruf auswirkt, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem: Art und Stadium des Tumors, Behandlung, soziales Umfeld und familiäres Einkommen. «Eine Frau mit Brustkrebs kann theoretisch auch während der Behandlung weiterarbeiten», sagt Prof. Dr. med. Wolfgang Janni, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Universitätsklinikum Ulm. «In vielen Fällen belastet die Therapie die Frau aber so sehr, dass das vermutlich nur für Frauen infrage kommt, die keine aggressiven Medikamente benötigen.»

Für sie sei es undenkbar gewesen, rasch wieder einzusteigen, sagt eine 51-jährige Frau, die als strategische Einkäuferin in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet: «Keine Brustkrebspatientin sollte sich der Illusion hingeben, dass das so einfach ist. Abgesehen von den körperlichen Beschwerden ist es nicht leicht, mit der Todesangst klarzukommen. Und ich war ständig so erschöpft, dass ich mich keine halbe Stunde konzentrieren konnte.» Ihren Namen möchte die Frau nicht veröffentlicht sehen, weil sie kurz nach der erfolgreichen Behandlung ihren Beruf gewechselt hat. «Wüsste mein jetziger Chef von dem Brustkrebs, könnte ich vermutlich hier nicht weiter Karriere machen. Mein Chef würde mich für nicht belastbar halten und sich sorgen, dass ich einen Rückfall bekommen und ausfallen könnte.»

Patientinnen ermuntern, von Problemen zu erzählen

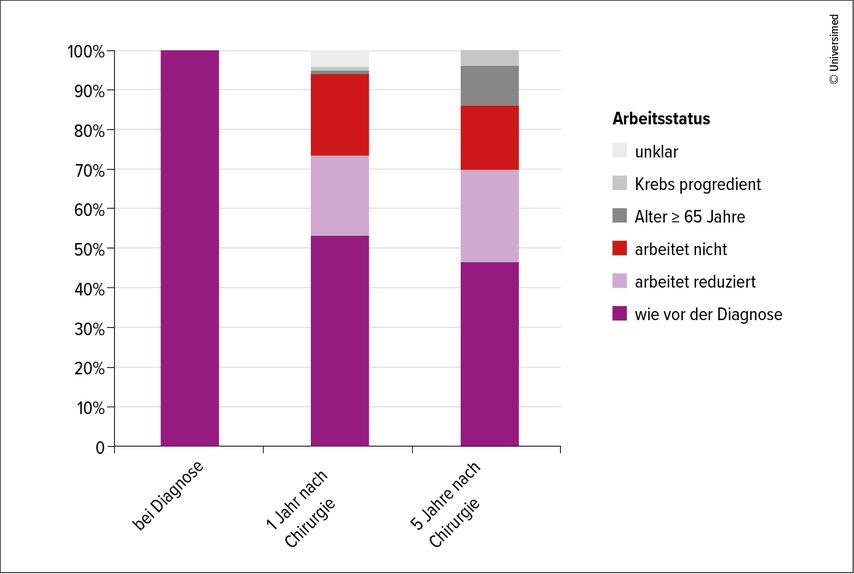

Forscher vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg haben vor 3Jahren analysiert, warum Frauen nach einer Brustkrebserkrankung Probleme haben, in den Job zurückzukehren.2 Von 135 Frauen arbeitete nach einem Jahr zwar mehr als jede zweite genauso wie vorher. Aber jeweils jede fünfte hatte ihre Arbeitszeit reduziert oder arbeitete gar nicht mehr (Abb.1). Das lag am häufigsten an Fatigue, psychologischen Problemen, Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen sowie Lymphödemen, Schmerzen und Bewegungsstörungen im Arm als Folge der Operation. «Ich ermutige meine Patientinnen immer, mir von solchen Beschwerden zu erzählen», rät Janni. «Denn einige der Nebenwirkungen können wir ja gut behandeln.» Gegen Probleme im Arm helfen zum Beispiel Lymphdrainage und Physiotherapie, gegen Fatigue Ausdauer- und Krafttraining, kognitive Verhaltenstherapie, Entspannungsübungen, Achtsamkeitstraining und Aktivitäts- und Energiemanagement. Mit Letzterem lernt die Frau, ihre Kräfte einzuteilen, Aufgaben so zu planen, dass sie sich nicht überlastet, genügend auf Pausen und Ruhezeiten zu achten und gesund zu leben.

Abb. 1: Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg mit 135 Frauen: Nach einem Jahr arbeitete zwar mehr als jede zweite Frau genauso wie vorher, aber jeweils jede fünfte hatte ihre Arbeitszeit reduziert oder arbeitete gar nicht mehr (nach Schmidt ME et al. 2019)2

Sie sei erschrocken gewesen, erzählt eine 65-jährige Karriereberaterin aus der Nähe von Zürich, als die Fatigue das erste Mal auftrat und sie merkte, was andere Frauen damit meinten. Auch sie möchte nicht, dass ihr Name bekannt wird. Als Selbstständige fürchtet sie, ihre Kunden könnten meinen, sie sei nicht mehr belastbar. «Es ist ja schön, dass Ärzte einen darauf hinweisen, was man gegen Fatigue machen kann», sagt sie. «Aber wie sich das anfühlt und wie einen das lahmlegt, kann sich keiner vorstellen, der das nicht selbst erlebt hat.» Fatigue beschreibt die Beraterin so, als würde die komplette Energie aus ihr herausgesogen werden. «Ich muss mich dann ständig hinsetzen und will sofort schlafen.» Inzwischen habe sie gelernt, mit der «Fatigue-Freundin» zu leben. «Sie sitzt jetzt halt ständig mit am Beratertisch», sagt die Frau und lacht. Meist kommt die Fatigue am Vormittag oder am Mittag. Deshalb plant die Beraterin keine Termine in dieser Zeit, macht Schreibtischarbeit oder erledigt organisatorische Telefonate – Dinge, die nicht viel Konzentration erfordern. Nach dem Mittag schläft sie eine Stunde tief und fest und ist am Nachmittag fit für die Beratungen. In diesen erlebt sie immer wieder Kundinnen nach Brustkrebs, die unsicher und ängstlich sind, ob sie sich im Beruf jetzt nicht überlasten. «Ärzte könnten den Patientinnen raten: einfach ausprobieren und wenn es nicht geht, das Arbeitspensum reduzieren», sagt die Beraterin. «Und sie dazu ermutigen, klar und deutlich zu sagen: Ich will das und ich traue mir das zu. Denn automatisch denken Chef und Kollegen, man müsse die Mitarbeiterin schonen.»

Eine Rolle bei der Rückkehr in den Beruf könne zudem die innere Einstellung spielen, sagt Prof. Dr. med. Peter Husslein, ehemaliger Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Wien. «Patientinnen verarbeiten die psychischen Folgen einer Brustkrebserkrankung unterschiedlich und das kann sich auf den Job je nach Frau ganz anders auswirken.» Er sehe immer wieder Patientinnen, die die Krankheit als Wink des Schicksals verstünden, um ihr ganzes Leben zu hinterfragen. «Voller Energie ändern diese Frauen dann schlagartig ihr Leben. Die eine beeendet die Beziehung zu ihrem Mann, die andere erfüllt sich ihren langgehegten Traum und macht sich selbstständig, die dritte zieht für ihren Job nach Italien, was sie immer schon machen wollte.» Auf der anderen Seite sehe er Patientinnen, die noch Jahre nach der Krebserkrankung antriebslos in der Praxis vor ihm sässen, kaum oder nicht mehr arbeiten und sich vom Schicksal ungerecht behandelt fühlen. «Ich versuche, diese Frauen davon abzubringen, ständig mit ihrem Schicksal zu hadern, und lieber zu überlegen, was die Situation Positives bringt», sagt Husslein. «Zum Beispiel, sich einen erfüllenden Halbtagsjob oder eine Freizeitbeschäftigung zu suchen, die ihr Sinn im Leben gibt.»

Frauen mit Informationen helfen

Der Wiedereinstieg in den Beruf beschäftige viele Menschen nach einer Krebserkrankung und es kämen immer wieder Fragen, sagt Mirjam Weber, Leiterin Beratung, Angebote und Bildung in der Krebsliga Schweiz. «Neben Beratung und Unterstützung sehen wir unsere Aufgabe auch darin, zwischen der Frau und ihrem Arbeitgeber zu vermitteln. Denn ob der Wiedereinstieg gelingt, hängt auch von der Begleitung durch Vorgesetzte und Personalabteilung ab.» Helfen kann die Broschüre «Arbeiten mit und nach Krebs», die sich die Patientinnen kostenlos auf der Homepage der Krebsliga herunterladen können ( https://shop.krebsliga.ch ; Abb. 2).

Abb. 2: Broschüren zum Thema Krebs und Beruf der Krebsliga Schweiz ( https://shop.krebsliga.ch )

Auch für Mediziner, die im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht nicht gerade übermässig ausgebildet werden, bietet die Broschüre interessante Informationen, die man an seine Patientin weitergeben kann, z.B. was für Kündigungsfristen gelten, wie die Lohnfortzahlung geregelt ist oder was passiert, wenn die Frau wegen der Krankheit ein Kalenderjahr lang keine AHV/IV-Beiträge bezahlen kann.

Die Frau kann zwar selbst entscheiden, wem sie über die Brusktrebserkrankung berichtet und welche Details. Aber ihr Arbeitgeber hat grundsätzlich das Recht, im Falle einer Krankschreibung zu fragen, wie lange die Frau voraussichtlich der Arbeit fernbleiben wird und unter welchen Bedingungen sie nach ihrer Arbeitsabwesenheit wieder anfangen möchte zu arbeiten.

Im Vergleich zu Deutschland sei das Arbeitsrecht für arbeitsunfähige Menschen in der Schweiz weniger grosszügig, sagt Dr. Irène Suter-Sieber, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Zürich. Hauptprobleme seien der relativ schlecht ausgebaute Kündigungsschutz und die beschränkte Lohnfortzahlungspflicht bei einer längeren Erkrankung der Betroffenen. Der Arbeitgeber darf einer Person, die wegen Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig ist, während einer gewissen Sperrfrist nicht kündigen. Solch eine Kündigung wäre nicht gültig. Die Sperrfrist richtet sich danach, wie lange die Frau schon in der Firma beschäftigt ist: Im ersten Dienstjahr sind es 30 Tage, vom zweiten bis fünften 90 Tage und ab dem sechsten Dienstjahr 180 Tage. «Diese Sperrfristen sind ein wichtiges Element zum Schutz der Arbeitnehmenden, aber eben nicht besonders grosszügig», sagt Suter-Sieber. «Ausserdem greift während der Probezeit und bei befristeten Arbeitsverträgen gar kein Sperrfristschutz.»

Nach Ablauf der Sperrfrist steht es dem Arbeitgeber grundsätzlich frei, der Frau zu kündigen. Bleibt sie weiterhin ganz oder teilweise arbeitsunfähig und muss ihr Chef deshalb die Arbeit umorganisieren, stellt dies in der Regel einen ausreichenden Grund für die Kündigung dar. Kehrt die Frau zwar an die Arbeit zurück, ist aber nicht mehr so leistungsfähig wie vorher, kann auch dies den Arbeitgeber berechtigen, zu kündigen. «Zu solch drastischen Massnahmen greifen mittlere und grössere Unternehmen zum Glück eher selten», erzählt die Anwältin. «Dies nicht nur aus Gründen des selbst auferlegten Sozialschutzes, sondern auch aus Reputationsgründen.» Ausserdem habe ein Grossteil der Schweizer Arbeitgeber Krankentaggeldversicherungen abgeschlossen, welche in der Regel während zwei Jahren grosszügige Krankentaggelder bezahlen. «Das federt finanzielle Risiken ab und wirkt in der Praxis als faktischer – also nicht rechtlicher – Kündigungsschutz.»

In Deutschland bekommt eine Person, die wegen Krankheit unverschuldet arbeitsunfähig ist, 6Wochen lang Lohn von ihrem Arbeitgeber. Gesetzlich Versicherte erhalten danach ein Krankengeld von der Krankenkasse. In der Schweiz sieht die gesetzliche Minimalregelung vor, dass die Person im ersten Dienstjahr während 3Wochen den Lohn weiterhin vom Arbeitgeber bekommt. Die zwingende Lohnfortzahlungspflicht durch den Arbeitgeber steigt mit der Zahl der Dienstjahre, ist aber nicht schweizweit, sondern kantonal unterschiedlich geregelt. So sehen die Basler und die Zürcher Skala im zweiten Dienstjahr eine Lohnfortzahlungspflicht von 2Monaten vor, nach der Berner Skala ist es nur ein Monat. Im achten Dienstjahr sind nach der Basler und Berner Skala 3Monate Lohnfortzahlungspflicht geschuldet, in Zürich 14 Wochen. Ist die Zeit der Lohnfortzahlungspflicht ausgelaufen, springt nicht die Krankenkasse ein wie in Deutschland.

Anders sieht es aus, wenn der Arbeitgeber für seine Mitarbeiter eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hat. Diese bezahlt gemäss Versicherungspolice. In der Regel sind das nach einer Wartefrist 80% des Lohnes bis zu gewissen Maxima während 720 oder 730 Tagen innert 900 Tagen.

«Ich empfehle allen, sich schon vor Abschluss eines Arbeitsvertrages über die finanziellen Leistungen im Krankheitsfall zu informieren», sagt Suter-Sieber. «Sind die Leistungen zu gering, kann man allenfalls eine private Krankentaggeldversicherung abschliessen. Ist die Frau erst einmal erkrankt, ist es dafür in der Regel zu spät.»

Gut gemeint, aber in der Praxis für die Frau oft nicht hilfreich, seien undifferenzierte ärztliche Gutachten, welche die Frau langfristig zu 100% krankschreiben, auch wenn eine Teilarbeitsfähigkeit vorliegen würde, welche die stufenweise Rückkehr und Reintegration der Frau an den Arbeitsplatz gewährleisten könnte.

«Ärzte können der Frau auch vorschlagen, sich von einem Anwalt für Arbeitsrecht beraten zu lassen», rät Suter-Sieber. Der Stundensatz liegt allerdings bei 250–350 Franken. «Das lohnt sich aber in der Regel, um die Risiken einschätzen und im Netz kursierende Halbwahrheiten ausräumen zu können.» Auch die Informationsbroschüren der Krebsliga kann man den Frauen nahelegen. Hier gibt es unter anderem Tipps, ob die Frau die Diagnose dem Arbeitgeber mitteilen sollte und welche Details darüber. Es gibt eine Checkliste: wie sie sich auf das Gespräch mit dem Chef vorbereiten kann, was für einen Anspruch auf Lohnfortzahlung sie hat, was für Kündigungsfristen gelten und wie die Situation für Selbstständige ist.

Unternehmen können den Wiedereinstieg erleichtern

Auch für Arbeitgeber lohnt die Broschüre, denn es sind hilfreiche Empfehlungen für das Mitarbeitergespräch aufgelistet. Die Krebsliga führt zudem Schulungen durch, um Unternehmen zu sensibilisieren. Dort geht es unter anderem um die Kommunikation rund um die Erkrankung, wie man erkrankte Mitarbeiterinnen während der akuten Phase und nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz als Vorgesetzte oder Teammitglied unterstützen kann, und es wird Wissen vermittelt zu möglichen Nebenwirkungen der Therapie und langfristigen Symptomen der Erkrankung, die sich auf den Beruf auswirken können.

Abgesehen von den medizinischen Auswirkungen muss man sich als betroffene Frau mit den finanziellen Problemen beschäftigen. Zwar seien mit Lohnfortzahlung, Krankentaggeld, Kündigungsschutz oder Massnahmen der IV die gesetzlichen Grundlagen dafür gelegt, dass die Frauen unterstützt würden, sagt Mirjam Weber. «Trotzdem sehen wir anhand der Anträge an unseren Hilfsfonds, dass Krebs in vielen Fällen auch ein finanzielles Risiko beinhaltet. Gerade in der akuten Krankheitsphase kommen ungeplante Kosten hinzu, zum Beispiel Transportkosten in die Klinik oder zusätzliche Kinderbetreuung. Das offenbart uns die Lücken im Sozialversicherungssystem.»

Forscher vom Nationalen Krebszentrum in Amsterdam fanden heraus, dass flexible Arbeitszeiten, Unterstützung von Kollegen und Chef sowie Verantwortung zu bekommen helfen kann, dass die Frauen wieder gut in den Beruf eingegliedert werden.3 Ralf Strehlau, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen, möchte Firmenchefs mehr sensibilisieren. «Frauen muss man aktiv ansprechen, weil sie ihre Wünsche mitunter nicht so direkt äussern.» Zum Beispiel so: «Sie sind eine wertvolle Mitarbeiterin und ich möchte gerne verstehen, wie wir Ihren Arbeitsplatz und Ihre Arbeit so gestalten können, dass es für Sie und für den Betrieb passt. Wie könnte dies für Sie aussehen?» Die Frau auf der anderen Seite solle nicht jede Jobveränderung klaglos hinnehmen, sondern sagen, wenn sie mehr arbeiten könne und wolle. Strehlau: «Unterfordert zu sein ist genauso schlimm wie überfordert.»

Maria Michel, Vorsitzende der Ulmer Gruppe der Frauenselbsthilfe Krebs, die 2012 mit 28 Jahren an einem Mammakarzinom erkrankte, wünscht sich von Frauenärztinnen und Frauenärzten, dass diese sich als Begleiter der Patientinnen in allen Phasen der Erkrankung begreifen mögen. «Ärzte wissen leider nur zu gut, wie stressig es in der Sprechstunde sein kann, vor allem wenn es nur wenige kurze Termine gibt. Aber die Gestaltung des Arzt-Patienten-Kontaktes und die Haltung spielen eine grosse Rolle. Habe ich ein Vertrauensverhältnis hergestellt und nehme mir Zeit, kann ich die Frau viel besser bezüglich ihres weiteren Berufslebens beraten.»

Michel hat auch noch ein paar Tipps, wie sich Kolleginnen und Kollegen von Frauen mit Brustkrebs verhalten sollten: «Am besten sagen, dass man selbst gar nicht weiss, was man jetzt fühlt und sagen soll und einfach Hilfe anbieten», sagt sie. Das kann zum Beispiel der Vorschlag sein, am Abend ins Kino oder Essen zu gehen, um die Kollegin vom ständigen Thema Brustkrebs abzulenken.

«Man kann lernen, die Erkrankung anzunehmen und sich bewusst zu machen: Hilfe anzunehmen ist keine Schwäche», sagt Maria Michel, «egal ob im Privatleben oder im Job.»

Literatur:

1 Hiltrop K et al.: Involuntariness of job changes is related to less satisfaction with occupational development in long-term breast cancer survivors. J Cancer Surviv 2022; 16(2): 397-407 2 Schmidt ME et al.: Return to work after breast cancer: The role of treatment-related side effects and potential impact on quality of life. Eur J Cancer Care (Engl) 2019; 28(4): e13051 3 Maarschalkerweerd PEA et al.: Changes in employment status, barriers to, and facilitators of (return to) work in breast cancer survivors 5–10 years after diagnosis. Disabil Rehabil 2020; 42(21): 3052-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Verbesserung der Ästhetik ohne onkologische Kompromisse

In der Brustchirurgie existiert eine Vielzahl an unterschiedlich komplexen onkoplastischen Operationstechniken mit verschiedenen Klassifikationen. Die kritische Selektion der Patient: ...

Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie

Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...