Schwangerschaft bei übergewichtigen Frauen

Autorin:

Dr. Judith Huber-Katamay

Praenamed – Institut für Pränataldiagnostik

Salzburg

E-Mail: office@praenamed.at

Weltweit steigt die Prävalenz der Adipositas seit Jahrzehnten an – in Europa ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung davon betroffen. Diese Entwicklung stellt die Medizin vor neue Herausforderungen, auch im geburtshilflichen Bereich. Eine Adipositas vor oder während der Schwangerschaft kann weitreichende (negative) Folgen sowohl für die werdende Mutter als auch für ihr Kind haben. Daher gilt es, in der gynäkologischen und geburtshilflichen Betreuung adipöser Frauen bestimmte Aspekte verstärkt zu beachten und besonderes Augenmerk auf Prävention und Vorsorge zu legen.

Schätzungen zufolge wird bis 2030 weltweit 1 Milliarde Menschen mit Adipositas leben. Adipositas verursacht heutzutage weltweit mehr Todesfälle als Mangelernährung. Waren Übergewicht und Adipositas früher mit höherem Einkommen assoziiert, sind sie nun zunehmend in Ländern mit mittlerem bis niedrigerem Einkommen zu finden.

Europaweit sind heute nahezu 60% aller Erwachsenen von Übergewicht oder Adipositas betroffen. In Österreich war im Jahr 2020 jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder vierte bis sechste Bub im Alter von acht bis neun Jahren übergewichtig oder adipös. In Deutschland hatten im Jahr 2017 36% aller Schwangeren einen erhöhten BMI, Übergewicht oder Adipositas.

1998 prägte die WHO erstmals den Begriff „Global Epidemic of Obesity“. Seit 11.Oktober 2015 wird jährlich am „World Obesity Day“ (seit 2020 am 4. März) auf dieses global zunehmende Krankheitsbild aufmerksam gemacht.

Adipositas spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung sogenannter „non-communicable diseases“. Darunter versteht man eine Gruppe nicht übertragbarer chronischer Krankheiten, welche meistens eine langwierige Pflege und Therapie erforderlich machen. Ihre Entstehung beruht auf einer Mischung aus genetischen und physiologischen Faktoren sowie Umwelt- und Verhaltensfaktoren, im Englischen unter dem Begriff „obesogenic environment“ zusammengefasst. Die Hauptvertreter dieser „non-communicable diseases“ sind kardiovaskuläre und chronische Lungenerkrankungen, bestimmte Karzinome und Diabetes.

Es ist bekannt, dass sich die Neigung einer Person zu Übergewicht bereits früh im Leben manifestiert. Mütterliche Adipositas begünstigt nicht nur ein erhöhtes kindliches Geburtsgewicht, sondern kann darüber hinaus weitreichende Folgen für Mutter und Kind haben. Adipöse Kinder und Jugendliche reifen ohne Intervention mit größerer Wahrscheinlichkeit zu adipösen Erwachsenen heran, und Übergewicht bzw. Adipositas im Kindes- und Jugendalter ist mit einem höheren Risiko für die Entwicklung von „non-communicable diseases“ vergesellschaftet.

Gynäkologinnen und Gynäkologen bietet sich im Rahmen der geburtshilflichen Betreuung die Möglichkeit, auf eine Entwicklung, deren Folgen weit über die neun Monate der Schwangerschaft hinausgehen, Einfluss zu nehmen. Durch ihre besondere Position, welche sie im Kontakt mit Frauen im gebärfähigen Alter innehaben, können sie direkt auf die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas vor, während und nach der Schwangerschaft einwirken und damit das Risikoprofil von Mutter und Kind im Hinblick auf Adipositas und deren Folgeerscheinungen modifizieren. Die Kenntnis darüber fließt ein in aktuelle Leitlinien und Empfehlungen zum Thema Schwangerschaft bei übergewichtigen Frauen.

Übergewicht vor der Schwangerschaft

Die Ermittlung des Body-Mass-Index (BMI, kg/m2) zählt zu den Standards der körperlichen Untersuchung. Bei der Interpretation der Werte sollten ethnische Unterschiede berücksichtigt werden. In der europäischen Bevölkerung gilt ein BMI ≥25 als Übergewicht und ein BMI ≥30 als Adipositas. Im Zeitraum vor einer Schwangerschaft kann gefahrlos eine Gewichtsabnahme durchgeführt werden, um damit schon vorab bei Adipositas gehäuft auftretenden Schwangerschaftskomplikationen wie Abortgeschehen, Frühgeburt, Präeklampsie oder Gestationsdiabetes, aber auch den bereits erwähnten Langzeitfolgen für Mutter und Kind entgegenzuwirken. In vielen Fällen kann eine Lebensstilmodifikation mit gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität schon zum Ziel führen. Plant eine adipöse Frau eine Schwangerschaft, ist ihr, wie jeder anderen Frau auch, die Einnahme von Folsäure 400µg täglich über einen Zeitraum von ein bis drei bzw. vier Monaten präkonzeptionell bis zum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels zu empfehlen, wobei sich die Dosis je nach individuellem Risiko auf bis zu 5mg täglich erhöhen kann. Adipositas zählt als eigener Risikofaktor für Neuralrohrdefekte.

Ein besonderes Augenmerk gilt Frauen nach einem bariatrischen Eingriff. Eine Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Gewichtsabnahme sollte vermieden werden. Daher gilt die Empfehlung einer passenden Kontrazeption für 12–24 Monate nach dem Eingriff. Die empfohlene prophylaktische Folsäuredosierung beläuft sich in dieser Gruppe auf 800µg. Der im weiteren Verlauf durchgeführte orale Glukosetoleranztest sollte aufgrund der Gefahr eines Dumping-Syndroms nach bariatrischer Operation vermieden werden.

Übergewicht in der Schwangerschaft

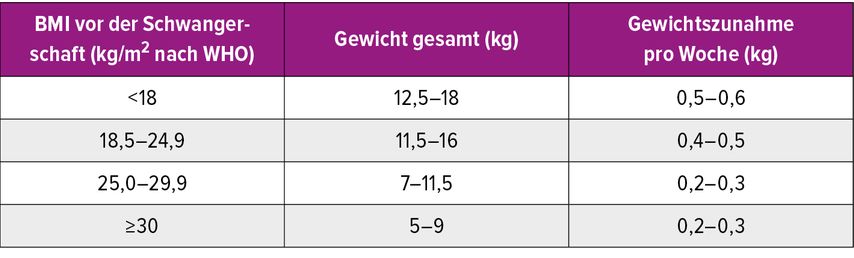

Ein wichtiger Aspekt in der Beratung Schwangerer liegt in der Empfehlung einer maximalen Gewichtszunahme. Die ersten Publikationen zu „gestational weight gain“ erfolgten im frühen 20. Jahrhundert durch das IOM (Institute of Medicine). Die letzte überarbeitete Fassung von 2009 ist bis heute gültig und findet sich in entsprechenden Leitlinien zu diesem Thema auf der ganzen Welt (Tab. 1). Ab einem BMI ≥30 soll die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft demnach auf 5–9kg beschränkt werden bzw. laut neueren Empfehlungen sogar darunterbleiben (Tab. 1).

Tab. 1: Empfehlungen zur Gewichtszunahme in der Schwangerschaft nach IOM für Schwangere anhand des BMI. Quelle: S3-Leitlinie Adipositas und Schwangerschaft, DGGG und FIGO 2020

Was den Bereich der Pränataldiagnostik betrifft, so steht bei adipösen Schwangeren ein erhöhtes Risiko für gewisse Fehlbildungen (Neuralrohrdefekte, kardiovaskuläre Fehlbildungen, Extremitätenfehlbildungen, orofaziale Spalten und anorektale Malformationen) einer oft eingeschränkten Aussagekraft der Ultraschalldiagnostik gegenüber. Mit der entsprechenden Geräteausstattung und Geräteeinstellung sowie unterschiedlichen Untersuchungstechniken kann hier gezielt Abhilfe geschaffen werden. Insbesondere die Transvaginalsonografie im ersten und frühen zweiten Trimenon hat in der Pränataldiagnostik bei adipösen Schwangeren einen hohen Stellenwert.

Mit steigendem BMI sinkt der Anteil zellfreier fetaler DNA im mütterlichen Blut, was eine genetische Untersuchung mittels NIPT behindern kann. Dies muss insbesondere bei früher Abnahme ab der 10. SSW bedacht und die Schwangere dementsprechend beraten werden.

Auch das erhöhte Risiko für Präeklampsie und Gestationsdiabetes wird in diesbezüglichen Empfehlungen behandelt. Ab BMI ≥35kg/m2 wird die Einnahme von 150mg Acetylsalicylsäure ab SSW 11+0 empfohlen. Die Abklärung bezüglich des Vorliegens einer Glukosestoffwechselstörung soll bereits im 1. Trimenon erfolgen.

Gegen Ende der Schwangerschaft erscheint es sinnvoll, aufgrund des erhöhten IUFT-Risikos im Zusammenhang mit Adipositas die Untersuchungsintervalle zu verkürzen. Betreffend Geburtsort, -modus und -zeitpunkt bedarf es einer individuellen Beratung und Evaluierung entsprechend der Gesamtrisikokonstellation. In Anbetracht der höheren operativen Komplikationsraten bei Adipositas ist grundsätzlich eine vaginale Geburt anzustreben.

Übergewicht nach der Schwangerschaft

Die postpartale Nachsorge beinhaltet, wie auch sonst, die klinische Nachsorge betreffend in der Schwangerschaft entstandenen Erkrankungen wie Gestationsdiabetes oder schwangerschaftsinduzierte Hypertonie. Außerdem bietet sich nach der Geburt die erneute Motivation zur Gewichtsreduktion an, insbesondere im Hinblick auf weitere geplante Schwangerschaften. Besondere Beachtung gilt der Stillförderung adipöser Wöchnerinnen.

Kontrazeptive Maßnahmen müssen dem aktuellen Körpergewicht angepasst werden.

Zusammenfassung

Die weltweit steigende Rate an Übergewicht und Adipositas ist in der Geburtshilfe angekommen. Übergewicht und insbesondere Adipositas sind mit geburtshilflichen Komplikationen und Langzeitfolgen für Mutter und Kind behaftet. Gynäkolog:innen und Geburtshelfer:innen befinden sich in einer einzigartigen Position, um Prävalenz und Risiken der Adipositas rund um Schwangerschaft und Geburt beeinflussen und damit einen positiven Einfluss auf Mutter und Kind ausüben zu können.

Literatur:

● McAuliffe et al.: Management of prepregnancy, pregnancy, and postpartum obesity from the FIGO Pregnancy and Non-Communicable Diseases Committee: A FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) guideline. Int J Gynaecol Obstet 2020; 151 Suppl 1: 16-36 ● Rasmussen KM, Yaktine AL (Hrsg.): Weight gain during pregnancy: reexamining the guidelines. The National Academies Press 2009 ● Schaefer-Graf J et al.: Obesity and pregnancy. Guideline of the German Society of Gynecology and Obstetrics (S3-Level, AWMF Registry No. 015-081, June 2019). Geburshilfe Frauenheilkd 2021; 81(3): 279-303 ● WHO Regional Office for Europe: WHO European Regional Obesity Report 2022. Copenhagen 2022

Das könnte Sie auch interessieren:

Verbesserung der Ästhetik ohne onkologische Kompromisse

In der Brustchirurgie existiert eine Vielzahl an unterschiedlich komplexen onkoplastischen Operationstechniken mit verschiedenen Klassifikationen. Die kritische Selektion der Patient: ...

Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie

Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...