«Man muss die Daten extrem vorsichtig interpretieren»

Unsere Gesprächspartnerin:

PD Dr. rer. nat. Solvig Diederichs

Forschungsbereich molekulare und regenerative Orthopädie, Forschungsgruppe für experimentelle Orthopädie, Universitätsklinikum Heidelberg

Das Interview führte Dr. med. Felicitas Witte

In einer Phase-I-Studie haben Forscher mit einer einmaligen Injektion einer neuen Substanz die Expression hyaliner Knorpelmatrix induziert.1 Sie hoffen, in LNA043 einen Kandidaten für die erste krankheitsmodifizierende Arznei gegen Arthrose gefunden zu haben. Warum der Knorpelersatz eigentlich nicht das ist, was Arthrosepatienten benötigen, erklärt PD Dr. Diederichs aus Heidelberg.

Wird LNA043 die Arthrosetherapie der Zukunft sein?

S. Diederichs: Das lässt sich nach so einer einzelnen Phase-I-Studie natürlich noch nicht sagen. Mit Angiopoietin-like 3 haben die Autoren einen Überraschungskandidaten gefunden, der bisher überhaupt nicht mit Chondrogenese in Verbindung gebracht worden ist. Die namengebenden proangiogenen Effekte haben die Autoren wohlweislich bei ihrer gezielten Modifikation des Proteins zum letztendlichen LNA043-Protein entfernt. Schliesslich werden Angiogenese und Vaskularisierung im Knorpel mit arthroseähnlichen pathologischen Veränderungen in Zusammenhang gebracht, die man bei einem potenziellen neuen Therapeutikum keinesfalls haben möchte.

LNA043 könnte ein guter Kandidat sein für die zukünftige Arthrosetherapie. In In-vitro-Versuchen zeigte es überzeugend zwei wesentliche Effekte: Erstens stimuliert es die Bildung und Freisetzung von Lubricin und zweitens die von Dickkopf 1 (DKK1) in Chondrozyten und in deren entwicklungsbiologischen Vorgängern. Lubricin wird unter anderem von Chondrozyten an der Gelenkoberfläche produziert und in den Gelenkspalt abgegeben, wo es wesentlich an der Reibungsfreiheit der Gelenkbewegung beteiligt ist. DKK1 ist ein potenter Inhibitor des WNT/β-Catenin-Signalwegs. Für diesen Signalweg wurden schon mehrmals arthrosefördernde Effekte beschrieben und WNT-Inhibitoren werden schon seit Längerem als potenzielle krankheitsmodifizierende Medikamente untersucht. Im Tiermodell schien LNA043 sowohl die Entstehung als auch das Fortschreiten der arthrotischen Degeneration des Knorpels reduzieren zu können. Bei fokalen Knorpeldefekten verbessert LNA043 offenbar die Reparatur des Knorpels. Diese Ergebnisse wirken auf den ersten Blick sehr vielversprechend und man könnte sich fragen, ob LNA043 durch die zusätzliche Lubricin-Stimulation dem WNT-Inhibitor Lorecivivint überlegen sein könnte, der in der klinischen Testung als mögliches Arthrosetherapeutikum schon weit vorangekommen ist.

Wie beurteilen Sie das Studiendesign?

S. Diederichs: Der Ansatz, zunächst mit einem Hochdurchsatz-Screen einen Kandidaten zu finden und dann in einem Arthrosekleintiermodell in Kombination mit einem Knorpeldefektmodell im Grosstier die chondroinduktiven, prochondrogenen und chondroprotektiven Fähigkeiten von LNA043 abzufragen, finde ich sehr elegant. Das Vorgehen bildet die experimentellen Möglichkeiten der Arthroseforschung exzellent ab.

Die Forschungsgruppe für experimentelle Orthopädie in Heidelberg widmet sich der Entwicklung neuer Ansätze zur Regeneration beschädigter Gewebe des Bewegungsapparates. Unter anderem steht das Potenzial von Stammzellen in der Behandlung fokaler Knorpelschäden im Fokus

Doch nicht alle Schlüsse der Autoren überzeugen mich vollständig und sie sind auch nicht ausreichend mit Daten untermauert. Für die im Abstract beschriebene Fähigkeit zur Chondroinduktion müssten zumindest einige mesenchymale Stammzellen unter LNA043 eine für Chondrozyten typische runde Morphologie annehmen, knorpelzellspezifische Marker – etwa COL2A1 und ACAN – exprimieren sowie Knorpelmatrix bilden, die durch Proteoglykane und Kollagen II charakterisiert ist. Kann LNA043 Chondrogenese und Knorpelmatrixsynthese stimulieren, müssten mehr COL2A1 und ACAN exprimiert und Proteoglykane und Kollagen II müssten in die extrazelluläre Matrix eingebaut werden. Zusätzlich hätten die Autoren auch chondroprotektive Effekte von LNA043 zeigen müssen. Diese sind ja auch ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Arthrosetherapie. In vitro werden chondroprotektive Effekte in der Regel dadurch nachgewiesen, dass man Chondrozyten Entzündungsreizen aussetzt, wodurch dann auf der einen Seite weniger COL2A1 und ACAN exprimiert werden und auf der anderen Seite die Konzentrationen knorpelabbauender Enzyme (MMPs und ADAMTSs) und proinflammatorischer Zytokine steigen müssten. Chondroprotektive Substanzen können diese schädlichen Effekte der Entzündungsreize reduzieren. Diese Beweisführung haben die Autoren aber nur mit einer künstlich immortalisierten Zelllinie gemacht, ohne zu untersuchen, ob diese Ergebnisse auf Chondrozyten oder Vorläuferzellen direkt übertragbar sind. Auch ist es üblich, bei der Darstellung quantitativer Messwerte alle Versuche mit entsprechender Statistik darzustellen, also etwa Mittelwert/Median, Standardabweichungen und Konfidenzintervalle, und nicht, wie es die Autoren gemacht haben, nur die Ergebnisse eines als repräsentativ erachteten Versuchs zu beschreiben. Aber selbst wenn die Autoren all dies sauber durchgeführt hätten, wüssten wir noch nicht, ob LNA043 eine Arthrose verbessert.

Wie hätte dieser Nachweis gelingen können?

S. Diederichs: Man hätte im Tiermodell quantitative Daten erfassen können, also Ganganalysen, Schmerzempfindlichkeitsuntersuchungen oder auch allgemeine Gesundheitsparameter wie das Gewicht der Tiere. Auch müsste man den Proteoglykan- und Kollagen-II-Gehalt in Explantaten nach Versuchsende messen. Trotz aller genannten Einschränkungen stehen die beschriebenen LNA043-Effekte weitestgehend im Einklang mit Effekten, die für eine WNT-Inhibition erwartet werden. Ich sehe daher unabhängigen Untersuchungen mit Spannung entgegen, um beurteilen zu können, ob WNT-Inhibition durch LNA043 oder Lorecivivint möglicherweise die Arthrosebehandlung der Zukunft ist.

Die Forscher haben LNA043 immerhin schon bei Menschen getestet und gezeigt, dass zwei einzelne Matrixkomponenten hyalinen Knorpels induziert wurden. Aber das sagt uns ja noch nicht, ob wirklich funktionsfähiger stabiler Knorpel gebildet wurde, oder?

S. Diederichs: Das wäre von so einer Phase-I-Studie auch zu viel verlangt. Die Autoren haben Transkriptomdaten von den mit LNA043 behandelten Patienten erhoben, also die Gesamtheit der in einer Zelle aktiv ausgelesenen Gene analysiert. Die Gelegenheit ergibt sich eher selten und das geht auch nur in einer Phase-I-Studie. Denn normalerweise ist ja das Ziel einer pharmakologischen Arthrosebehandlung, den Kniegelenkersatz möglichst lange hinauszuzögern. Nur wenn das Knie ersetzt wird, bietet das die Möglichkeit, das Transkriptom zu erfassen, denn dazu muss man das Knorpelgewebe untersuchen. Die Autoren haben mit der Transkriptomanalyse sicherlich das Maximum der Möglichkeiten ausgeschöpft.

Also können wir jetzt schliessen, dass LNA043-Injektionen bei Arthrosepatienten neuen Knorpel entstehen lassen?

S. Diederichs: Nein. Man muss die Daten extrem vorsichtig interpretieren. Die Autoren werfen 7 unterschiedliche Behandlungen (7 Kohorten) mit sehr geringer Fallzahl (n=3) in einen Topf. Zudem handelt es sich um Patienten mit stark fortgeschrittener Arthrose, bei denen der Knorpel sehr stark angegriffen ist. Die Einteilung in beschädigte und intakte Areale ist stark subjektiv. Die Chondrozytenisolierung aus beschädigten Bereichen, in denen häufig kaum noch Knorpelgewebe sichtbar ist, ist stark anfällig für Verunreinigungen mit Osteoblasten aus dem subchondralen Knochen. So generierte Daten sind notwendigerweise extrem fehleranfällig, was schon daran erkennbar ist, dass keines der typischen arthroseassoziierten Gene hier als reguliert identifizierbar war. Dies könnte auf Verunreinigungen mit Osteoblasten hinweisen. Die Autoren erklären das mit einer zu geringen Probenzahl, doch das spiegelt eben genau die Problematik wider, dass man aus solch angegriffenen Arealen eben nicht ausreichend arthrotische Chondrozyten isolieren kann. Genau deswegen wird diese Methodik, nämlich intakte mit beschädigten Arealen zu vergleichen, auch sehr kontrovers diskutiert.

Immerhin erscheint es vielversprechend, dass sich Hinweise für den WNT-Signalweg als Target wiederfinden. Die zitierte Reversion der OA-Transkriptomsignatur – also dass bei Arthrose typischerweise aktivierte Gene, die zur Bildung von Proteinen und anderen Genprodukten führen, die wiederum die Arthrosepathologie vorantreiben, dass also diese krankhafte Genaktivierung wieder zugunsten einer «gesünderen» Aktivierungssignatur verändert zu sein scheint – ist äusserst wohlwollend interpretiert. Die Daten sind nicht sehr belastbar. Und selbst wenn die Daten stimmen würden: Ein Transkriptom sagt noch nichts über Funktion und Stabilität des Gewebes aus. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht einmal, ob überhaupt Gewebe gebildet wird, geschweige denn, ob es sich dabei um Knorpel handelt und wie belastbar dieser sein könnte.

Das erste Ziel wäre, die knorpeldegenerativen Mechanismen zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. Die Bildung von matrixabbauenden Enzymen, von proinflammatorischen Zytokinen, von Matrixproteinen, die in hyalinem Knorpel nicht vorkommen und ihn zu Faserknorpel umwandeln oder sogar die Mineralisierung fördern, sowie die Verringerung der normalen anabolen Chondrozytenaktivität müssen aufgehalten werden. Ein Wiederaufbau des Knorpels und anderer betroffener Gelenkstrukturen ist dann erst der nächste Schritt.

Gibt es einen Test, der beweist, wie belastbar neuer Knorpel ist, und den man in Studien anwenden könnte?

S. Diederichs: Nein. Mindestens sollte nachgewiesen werden, dass ausreichende Mengen an Proteoglykanen und Kollagen II entstehen und dass keine Bestandteile zu finden sind, die im hyalinen Knorpel fremd sind. In-vitro-Versuche, in denen Knorpelgewebe unter genau definierten und streng kontrollierten Bedingungen mechanisch belastet wird, schaffen es bereits, gewebeaufbauende Stimulation von krankhafter Überlastung zu unterscheiden. Von solchen Untersuchungen erhoffen wir, die Mechanismen aufklären zu können, die dazu führen, dass eine normalerweise physiologische Belastung zur Überlastung wird. Wir arbeiten also genau daran, Parameter zu entwickeln, an denen wir die Belastbarkeit von Knorpelgewebe erkennen und einschätzen können. Eigentlich ist Knorpelersatz nicht das Ziel der Arthrosetherapie.

Sondern?

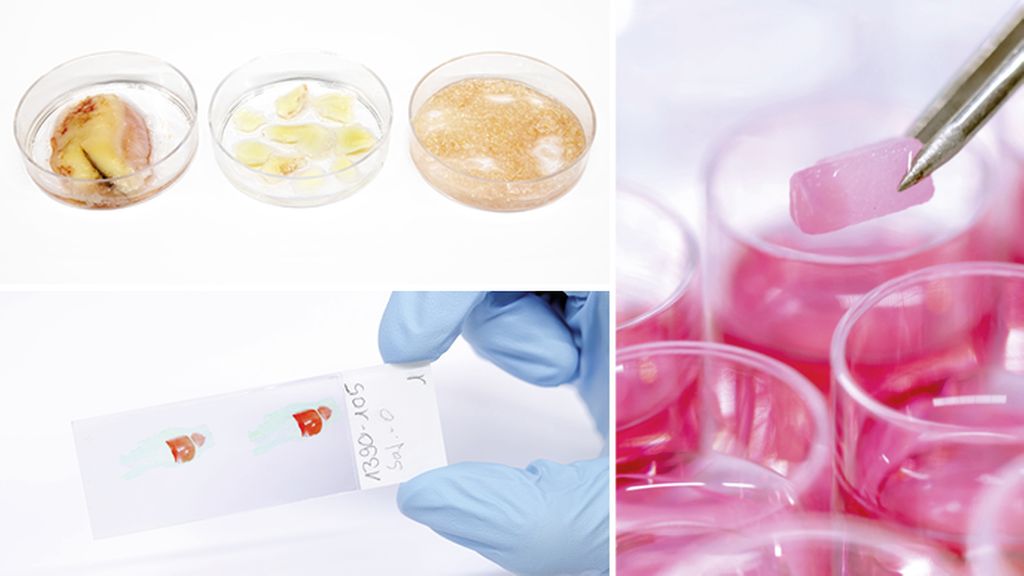

S. Diederichs: Knorpelersatz kommt eher für die Behandlung fokaler Knorpelschäden infrage, also beispielsweise nach Unfällen beim Sport oder zu Hause. Hier arbeiten wir daran, die bisherige Therapie mit patienteneigenen Chondrozyten durch eine Stammzelltherapie zu ersetzen. Die herkömmliche Gewinnung von Chondrozyten hat wesentliche Nachteile. Durch die Knorpelbiopsie werden Defekte kreiert, die anfällig für Arthrosebildung sind. Da Knorpelgewebe schlecht heilt, können nur wenige Chondrozyten isoliert werden. Die Zellen müssen in Kultur vermehrt werden, sodass bis zur Implantation mindestens 4 Wochen vergehen. Stammzellen können hingegen schadlos aus regenerativen Geweben isoliert werden und ermöglichen einen einzeitigen Eingriff. Ein grosses Problem war bisher, dass Stammzellen, wie die aus Knochenmark oder Fettgewebe isolierten mesenchymalen Stromazellen, bei der chondrogenen Differenzierung eine starke Neigung zu arthrotischen Veränderungen aufweisen, sodass im Labor hergestelltes Knorpelersatzgewebe im Körper zur Mineralisierung und Knochenbildung neigte anstatt als Knorpelgewebe stabil zu bleiben. Für dieses Problem haben wir inzwischen zwei Lösungen entwickelt. Ein Trick war der Wechsel der Zellquelle hin zu induzierten pluripotenten Stammzellen. Diese sind zwar weitaus schwieriger zu handhaben, doch letztendlich ist es uns gelungen, ein geeignetes Differenzierungsprotokoll für diese Zellen zu entwickeln und erstmalig aus Stammzellen in vitro Chondrozyten herzustellen, die primären Chondrozyten aus dem Gelenk äquivalent waren und keine unerwünschte Mineralisierungsneigung aufwiesen.2 Eine zweite Lösung bestand in Signalen der zellulären Mikroumgebung. Ein neuartiges, mit Heparin aufgerüstetes Biomaterial, in dem der chondroinduzierende Wachstumsfaktor TGF-β immobilisiert war, erlaubte erstmalig, auch mesenchymale Stromazellen zu stabilen Chondrozyten zu differenzieren, die im Tiermodell weder eine Mineralisierungstendenz aufwiesen noch Knochenbildung anregten.3 Diese beiden vielversprechenden Ansätze müssen nun zu einer Stammzelltherapie von Knorpeldefekten weiterentwickelt werden.

Könnte der Stammzellansatz auch bei Arthrose funktionieren?

S. Diederichs: Für die Arthrosetherapie gilt als wesentlich, die degenerativen Prozesse, die sich zunehmend auf alle Gelenkstrukturen ausbreiten, zu unterbinden. Hier geht es weniger darum, defektes Gewebe auszutauschen, als vielmehr darum, die Fehlsteuerung von Chondrozyten, aber auch aller anderen Zellen in den unterschiedlichen Geweben im Gelenk zu beheben. Neben einzelnen pharmakologischen Interventionen wie der WNT-Inhibition stehen auch hier Zelltherapien mit mesenchymalen Stammzellen im Fokus vieler Untersuchungen. Hier treten die Stammzellen aber nicht als Gewebeersatz auf, sondern sollen vielmehr selbst als «Apotheke» dienen. Mesenchymale Stammzellen sind sekretorisch hochaktive Zellen, die durch Anlockung und Modulation von Immunzellen regenerative Prozesse steuern können. Die dynamische Vielzahl der von den Stammzellen freigesetzten Biomoleküle und Vesikel sind Gegenstand vielfältiger Untersuchungen, darunter auch Arthrosestudien. Die Datenbank clinicaltrials.gov listet derzeit 255 Arthrosestudien mit mesenchymalen Stammzellen auf. Allerdings befinden diese sich bisher noch in relativ frühen Phasen.

Literatur:

1 Gerwin N et al.: Angiopoietin-like 3-derivative LNA043 for cartilage regeneration in osteoarthritis: a randomized phase 1 trial. Nat Med 2022; 28: 2633-45 2 Diederichs S et al.: Chondral differentiation of induced pluripotent stem cells without progression into the endochondral pathway. Front Cell Dev Biol 2019; 7: 270 3 Chasan S et al.: Sulfation of glycosaminoglycan hydrogels instructs cell fate and chondral versus endochondral lineage decision of skeletal stem cells in vivo. Adv Funct Mat 2022; 32(7): 2109176

Das könnte Sie auch interessieren:

Lässt ein Angiopoietin-like-3-Abkömmling neuen Knorpel wachsen?

Das Protein LNA043 scheint einen günstigen Einfluss auf Chondrogenese und Knorpelmatrixsynthese auszuüben. In einer Phase-I-Studie wurden Anzeichen für die Regeneration von hyalinem ...

Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...