Die Geschichte der Libido

Autorin:

Dr.med. Helke Bruchhaus Steinert

Fachärztin für Psychiatrie & Psychotherapie FMH, Zürich

E-Mail: helke.bruchhaus@hin.ch

Die Liberalisierung sexueller Ausdrucksformen, die Möglichkeiten digitaler Vernetzung und die Vielfalt von Beziehungsrealitäten erlauben der Generation Z heute eine Freiheit, die den Babyboomern, d.h. der Generation ihrer Grosseltern, fremd war. Diese Freiheiten sind ein Gewinn für individuelle Lebensentwürfe. Aber sie können ebenso neue Normen setzen, wie man zu sein hat, unter denen viele Menschen der Generation Z leiden.

Das Verständnis der Libido hat sich im Laufe der Generationen stark gewandelt. Galt die Libido in der Generation der Babyboomer als triebhaftes Geschehen, wird sexuelle Lust heute als Option verstanden, die eine Person wählen kann, aber nicht muss.1

Generation Babyboomer

Die Babyboomer, das sind die Jahrgänge 1946–1964, wuchsen in einer Zeit auf, in der Libido als (Sexual-)Trieb galt. Dieses Konzept von Sexualität entsprach insbesondere der männlichen Sichtweise. Eine weibliche Sicht existierte praktisch nicht. Der Trieb musste sich entladen können, sonst würde sich die männliche Energie zu sehr anstauen und hätte gesundheitlichen Schaden zur Folge (Dampfkesselmodell). Der Sexualtrieb war in gesellschaftlich geregelten Verbindungen wie der Ehe erwünscht. Er war gegenseitige Pflicht und diente der Fortpflanzung (eheliche Pflichten!). Ausserhalb oder vor der Ehe musste der Trieb kontrolliert werden. Sex vor der Ehe wurde mit strengen moralischen Verboten belegt. Unverheiratete schwangere Frauen wurden gesellschaftlich ausgestossen. Frauen, die vor der Heirat schwanger wurden, mussten in schwarz heiraten. Ein binäres Geschlechtsverständnis, ebenso wie Heterosexualität, galten als normal, Abweichungen als krank.

In dieser Zeit begannen William Masters und Virginia Johnson mit ihren sexualwissenschaftlichen Studien. Sie beschrieben erstmals die sexuelle Reaktion des Menschen als regelhaften Ablauf (Erregungs-, Plateau-,Orgasmus- und Refraktärphase). Es war ein körperfreundlicher, rationaler Ansatz. Sexuelles Funktionieren wurde als natürliche Abfolge dieser Phasen angesehen, wenn sie nicht durch moralische Sanktionen oder normative Bilder von Geschlechterrollen belastet wurden. Nach Ulrich Clement war es «die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt: Aufklärung, Wissen, Rationalität auf der einen und körperfreundliches Permission Giving auf der anderen Seite».1

Die Babyboomer versuchten sich von gesellschaftlich einengenden Normen zu befreien, auch in der Sexualität. Diese Entwicklungen wurden begünstigt durch die Zulassung der «Pille» 1962. Zudem war der gesellschaftliche Kontext von technischem Fortschritt geprägt, der Grenzen überwindbar machte.

Generationen X und Y

Die kommenden Generationen X und Y, d.h. die Jahrgänge 1965–1995, wuchsen in einem Umfeld sexueller Aufklärung auf. Sexuelle Vielfalt wurde normalisiert. Themen der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtszugehörigkeit wurden offener diskutiert, traditionelle Beziehungsformen wurden aufgeweicht. Zusammenleben ohne Trauschein, Trennungen und Patchworkfamilien wurden normal. Die Befreiung von einengenden Normen war die eine Seite, eine Verunsicherung und die Schwierigkeit,sich zu orientieren, die andere. Es ging nicht mehr darum, was männlich oder weiblich ist, sondern was jeder Mensch für sich individuell als passend erachtete. Damit stieg der Druck, seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Jeder schien selbst für sein Unglück oder Glück verantwortlich zu sein.

Generation Z

Die Generation Z, d.h. die Jahrgänge 1996–2012, sind heute 14–28 Jahre alt. Sie werden auch als die «Kronprinzess:innen» bezeichnet. Diese Generation ist mit Smartphone und Touchscreen aufgewachsen. Die Mehrheit ist in unserer westlichen Welt in grosser ökonomischer Sicherheit aufgewachsen. Unter ihnen gibt es mehr Einzelkinder als in früheren Generationen. Trennungen der Eltern und Patchworkfamilien sind der Generation Z vertraut. Die Verbindlichkeiten in den Beziehungen und geschlechtsspezifische Abhängigkeiten sind geringer geworden. Die Eltern engagieren sich stark fürs Wohlergehen der Kinder (z.B. Selbstbestimmung, Bildungschancen). Die sozialen und moralischen Werte sind – neben Respekt und Toleranz – geprägt von Selbstverwirklichung und eigenen Interessen, zumindest als erstrebenswertes Ideal. In der Generation Z besteht eine hohe Medienabhängigkeit. Die grosse Mehrheit der Generation Z hat Erfahrung mit Pornografie, Männer wie Frauen. Freundschaften werden oft virtuell geknüpft. Gemäss der Befragung «Gesundheit und Sexualität in Deutschland – GeSiD» daten heute in der Generation der 18- bis 25-Jährigen 57% der Männer und 42% der Frauen online.2 Verbindliche Beziehungen werden heute am häufigsten über Dating-Apps geschlossen.

Auf die Sexualität bezogen heisst das, dassein grosser Teil der sexuellen und beziehungsbezogenen Erfahrungen im virtuellenRaum stattfindet und weniger im realen Leben. Sexualität ist jederzeit abrufbar. Sexuelle Lust bedarf keines Aufschubes mehr und ist gleichzeitig mit mehreren möglich. Der Aufwand und das Risiko für Enttäuschungen sind geringer geworden. Die digitale Vernetzung ermöglicht es, sich mit Gleichgesinnten auch über Distanzen hinweg zu treffen und zu verbünden. Die vielen Communities für sexuelle Themen zeugen davon. Menschen, die sich nicht so sehr im Mainstream erleben, finden Solidarität. So haben sich etwa asexuelle Menschen auf der digitalen Plattform AVEN («Asexual Visibility and Education Network») seit 2001 verbunden. Die Arbeit von AVEN trug wesentlich dazu bei, dass das Thema Asexualität heute schon eine breite Öffentlichkeit gefunden hat. Das ist nur ein Beispiel.

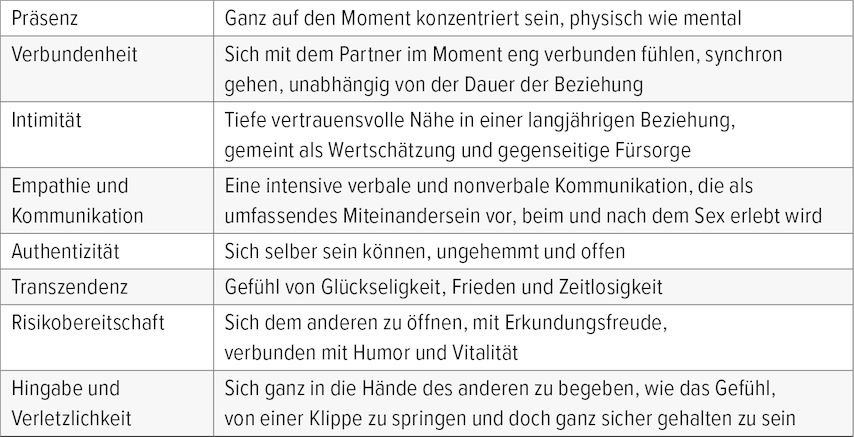

Tab. 1: Kriterien eines «sex worth wanting» (modifiziert nach Kleinplatz P in Bruchhaus Steinert H 2019)5

Inzwischen sind aber auch ernstzunehmende Schattenseiten von Dating-Apps bekannt. Die deutsche Wissenschaftlerin Johanna Degen mit dem Spitznamen «Dr. Tinder» hat sich seit Jahren mit den Auswirkungen von Dating-Apps beschäftigt. Sie stellt fest, dass das Flirtverhalten und die Fähigkeit zum Flirten im analogen Leben schwinden. Für die Libido bedeute das zwar, dass sich viele Optionen auftun (können), dass es oft aber mehr um die Quantität als die Qualität des Sex gehe. Der Sex werde bedeutungsloser und beliebiger. Die Bereitschaft sinke, sich im realen Leben auf eine tiefe Beziehung einzulassen.3 In verschiedenen Studien wird inzwischen ein Online-Dating-Burnout postuliert und eingehender erforscht. Es wird angenommen, dass von einem Online-Dating-Burnout 12–14% der Nutzer:innen betroffen sind.

Bedeutung der Libido

Die Libido, verstanden als sexuelle Energie und sexuelle Lust, lebt viel weniger von der Quantität des Sex als vielmehr von der Innigkeit und emotionalen Bedeutung der sexuellen Begegnung. Die Sexualwissenschaftlerin Peggy Kleinplatz fand heraus, dass für die Bewertung des Sex als grossartig und besonders als «sex worth wanting» gar nicht die sexuelle Performance oder Häufigkeit als vielmehr die Qualität der sexuellen Begegnung entscheidend war. «Sex worth wanting» – welcher Sex lohnt sich gewollt zu sein?

Da bleibt die Frage: Geht heute noch ein Leben ohne Dating-Apps? «Ja!», sagt eine junge Israelin der Generation Z. Im Norden Israels ist aufgrund des Krieges gegenwärtig das Internetsignal oft unterbrochen. Dadurch funktionieren die Dating-Apps nicht. Um sich zu treffen, muss man wieder ins Café gehen oder sich anderweitig real treffen. «Ich liebe es!», sagt die junge Israelin. Sie habe bessere und mehr Dates als in ihren Tinderzeiten. «Früher hätte ich vielleicht gedacht, dieser Mann auf meinem Smartphone-Bildschirm ist nicht mein Typ. Aber wenn ich heute mit ihm im echten Leben rede, merke ich, wie witzig er ist oder was für eine besondere Energie er hat.»4

Fazit

Jede Generation hat ihre Privilegien, aber auch ihre Herausforderungen. Die Generation Z hat nicht weniger oder mehr Probleme – nur andere. Um ihren Sorgen, Ängsten und Hoffnungen gerecht zu werden, braucht es auf der Seite der Therapeut:innen eine wertfreie, offene und interessierte Neugierde. Aus dieser Haltung heraus können im therapeutischen Prozess im Sinne einer gemeinsamen Suche kreative und für die Hilfesuchenden stimmige Lösungen entstehen.

Literatur:

1 Clement U: Systemische Sexualtherapie. 6. Auflage. Klett-Cotta, 2014 2 Gesundheit und Sexualität in Deutschland (GeSiD); verfügbar unter https://gesid.eh (zuletzt aufgerufen am 30.7.2024) 3 Blage J: Wer zu viel swipt, verpasst das Leben: «Dr. Tinder» über das Elend des Online-Datings. Neue Zürcher Zeitung vom 18.4.2024; online verfügbar unter https://www.nzz.ch/wissenschaft/wer-zu-viel-swipt-verpasst-das-leben-dr-tinder-ueber-online-datings-ld.1823654 (zuletzt aufgerufen am 30.7.2024) 4 Hoffer R, Rolider D: Tinder-Matches im Feindesland: Der drohende Krieg führt Libanesen und Israeli auf Dating-Apps zusammen. Neue Zürcher Zeitung vom 12.6.2024; online verfügbar unter https://www.nzz.ch/international/warum-sich-israeli-und-libanesen-auf-dating-apps-naeherkommen-ld.1827969 (zuletzt aufgerufen am 30.7.2024) 5 Bruchhaus Steinert H: Sexualstörungen. Carl-Auer Verlag, 2019

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Arbeitswelten und Elternschaft

Die Arbeitnehmerstruktur des ärztlichen Personals im Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe unterliegt einem starken Wandel. Es bedarf eines zunehmenden Umdenkens, um den Bedürfnissen ...

Fehlbildungen beleuchtet am Beispiel von OHVIRA

Das OHVIRA-Syndrom, auch bekannt als Herlyn-Werner-Wunderlich-Syndrom, ist eine seltene angeborene Anomalie des weiblichen Genitaltrakts. Es ist durch einen Uterus didelphys, eine ...

Schwer fassbar, aber sehr relevant!

Die interstitielle Zystitis bzw. das «bladder pain syndrome» (IC-BPS) macht uns und den Patientinnen das Leben nicht gerade einfach. Während es im Alltag teils als inexistent oder als ...