Gesundheitliche Benachteiligung von Frauen in der Schweiz

Bericht:

Sabine Mack

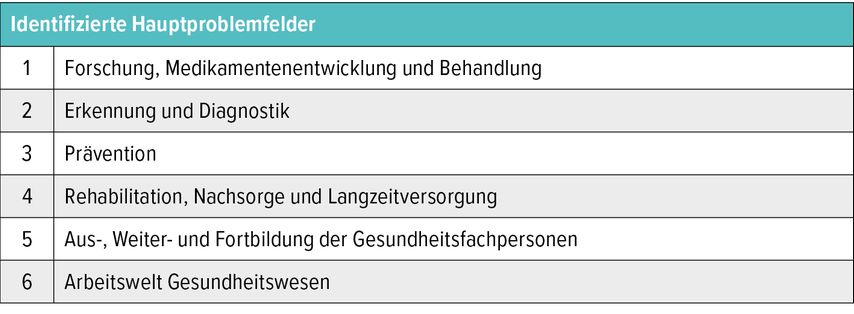

Ein zentraler Forschungsbericht zur Frauengesundheit beschäftigt sich mit der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Die beschriebenen Diskrepanzen umfassen alle relevanten Bereiche: von Forschung, Medikamentenentwicklung und Behandlung über Erkennung und Diagnostik, die Prävention, die Rehabilitation und Langzeitversorgung bis hin zur Bildung sowie zur Arbeitswelt im Gesundheitswesen allgemein.

Der Forschungsbericht des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung (IZFG) der Universität Bern wurde als wissenschaftliche Grundlage für den Postulatsbericht des Bundesrats «Gesundheit der Frauen» erarbeitet.

Das Fazit des Berichts: Frauen sind in allen untersuchten Bereichen benachteiligt. Eine Benachteiligung, die nicht ohne Folgen für Klinik und Praxis bleibt: Sie führtbeispielsweise zu ungeeigneten Medikamentendosierungen und somit zu mehr Belastung der Patientinnen durch Nebenwirkungen. Auch erhalten Frauen quantitativ weniger sowie weniger geeignete und weniger invasive Behandlungen als Männer, was u.a. schlechtere Prognosen als bei männlichen Patienten mit sich bringt. Die Untersuchung ergab zudem, dass bei frauenspezifischen Krankheiten die Thera

piemöglichkeiten häufig limitiert sind und es auch in der Nachsorge Defizite gibt. So werden Frauen u.a. seltener zu einer Rehabilitation überwiesen, nehmen diese seltener in Anspruch bzw. brechen sie häufiger ab. Auch diagnostische Verfahren sind stärker auf Männer ausgerichtet. Das ist z.B. bei demenziellen Erkrankungen der Fall, obwohl Frauen deutlich häufiger von ihnen betroffen sind als Männer.

In Verbindung mit der unterentwickelten Diagnostik bei bestimmten frauenspezifischen Erkrankungen wie der Endometriose führe dies bei Frauen oft dazu, dass Diagnosen verspätet gestellt würden oder gänzlich ausblieben, so die Mitautorin des Berichts Dr. Christine Bigler. Zentral für eine Verbesserung wären Massnahmen in den Ausbildungen sowie strukturelle Interventionen im Gesundheitsbereich. Insgesamt finden laut Bericht Erkenntnisse aus der Gendermedizin bisher viel zu wenig Eingang in relevante Berufs- und Weiterbildungen. Auch die Überrepräsentation von Männern in vielen Fachbereichen und auf höheren Hierarchiestufen trage dazu bei, dass Patientinnen in der Gesundheitsversorgung benachteiligt würden.

Der Bericht empfiehlt ausserdem, Geschlecht als integralen Bestandteil aller Gesundheitsbereiche zu etablieren, gerade auch auf dem Weg hin zu einer personalisierten Medizin. Dazu benötige es auch mehr spezialisiertes Wissen aus dem Fachbereich der Gendermedizin. Die seit 2020 von der Universität Bern und der Universität Zürich gemeinsam angebotene Weiterbildung zu geschlechtsspezifischer Medizin, die kürzlich etablierte Gender-Medicine-Professur an der Universität Zürich, die Etablierung der Unité santé et genre an der Universität Lausanne sowie das soeben vom Schweizer Nationalfond (SNF) lancierte Nationale Forschungsprogramm 83 zu «Gender Medicine and Health» stellen hier wichtige Schritte dar, so die Mitautorin des Berichts Prof. Dr. Michèle Amacker.

Nicht ausreichend berücksichtigt werde auch die Relevanz des sozialen Geschlechts für die Frauengesundheit. Dazu gehören auch soziale Rollen und Geschlechterstereotype, die bewirken, dass Patientinnen und Ärztinnen sich anders verhalten als ihre männlichen Pendants. Diesem sozialen Geschlecht werde als Einflussfaktor auf die individuelle Gesundheit bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. «Ohne systematische Berücksichtigung dieser Unterschiede bleibt eine Gleichstellung von Männern und Frauen im Schweizer Gesundheitssystem jedoch unerreichbar», erklärt Mitautorin Dr. Tina Büchler.

Für die Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitswesen sei ein interdisziplinärer Ansatz unter Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher und psychologischer Zugänge unerlässlich. Eine geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung kommt letztendlich allen Geschlechtern zugute, auch Männern und Personen anderer Geschlechter und Geschlechtsidentitäten wie zum Beispiel Transpersonen, so die Autorinnen. Dafür brauche es aber ein fundamentales Umdenken im gesamten Gesundheitsbereich in der Schweiz, der immer noch stark in einem binären und heterozentrierten Geschlechterkonzept verhaftet ist.

Es betrifft uns alle

Die internationale Forschung hat in den letzten Jahrzehnten den Einfluss von Geschlecht auf Gesundheit und Krankheit immer deutlicher aufgezeigt und Geschlecht als eine wichtige Determinante von Gesundheit nachgewiesen.2,3 Gleichzeitig bestehen in der Schweiz weiterhin deutliche Wissens- und Angebotslücken. Dabei können sich geschlechterspezifische Dysbalancen negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Geschlechterauswirken.4

Bei der geschlechterspezifischen Gesundheitsförderung und -versorgung gilt es auch, andere Geschlechter mit in den Blick zu nehmen, wie die Autor:innen betonen. Denn neben dem Geschlecht können auch weitere soziale Kategorien wie Alter, Migration und sozioökonomischer Status die Gesundheit und den Zugang zur Gesundheitsversorgung beeinflussen. Im Bericht wurden Frauen, die mehrfach benachteiligt sind, als besonders vulnerabel identifiziert: So leiden etwa Frauen mit Migrationshintergrund und/oder niedrigem sozioökonomischem Status öfter unter Depressionen als Männer.5

Die Diskrepanz im Schweizer Gesundheitsystem spiegelt sich auch in anderen Daten: Eine kürzlich durchgeführte Analyse des McKinsey Health Institute in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum hat zum Beispiel visualisiert, dass dasweltweite Schliessen der Gesundheitslücke bei Frauen zu einer besseren allgemeinen Gesundheit, weniger frühen Todesfällen und einem Aufschwung der Wirtschaft führen könnte.6Frauen stossen hier u.a. auf Barrieren, die mit dem Zugang zu Gesundheitsleistungen und ihrer Erschwinglichkeit zusammenhängen. In der Schweiz sind zum Beispiel die Krankenversicherungsprämien für Frauen höher, weil bei ihnen mit höheren Gesundheitskosten gerechnet wird. Im Durchschnitt entrichten Schweizer Frauen über 12% mehr als Männer für die Spitalzusatzversicherung, wobei die Unterschiede in bestimmten Altersgruppen sogar noch grösser sind. Eine 31-jährige Frau zahlt im Schnitt 37% mehr als ein gleichaltriger Mann in der Schweiz.

Beispiele aus dem Bericht

Der Bericht beschreibt umfassend Problembereiche und liefert Lösungsansätze, gegliedert nach verschiedenen Bereichen (Tab. 1). Er bietet damit für viele Tätigkeitsfelder interessante Einblicke und ist z.B. für Personen relevant, die sich beruflich mit geschlechterspezifischer Gesundheit beschäftigen:etwa wenn es um individuelle Risiken für Erkrankungen in der Dermatologie, die Bewertung von relevanten Statistiken im eigenen Tätigkeitsfeld zu Prävalenz oder Nebenwirkungen oder um die therapeutischen Perspektiven vonbestimmten Patientinnen geht.

Männlicher Bias in der Forschung

In der medizinischen Grundlagenforschung gibt es auch in der Schweiz Wissens- und Datenlücken, die sich nachteilig auf die Gesundheitsversorgung von Frauen auswirken können. Es ist laut Bericht daher notwendig, diese durch geschlechtersensible Forschung und Datengenerierung zu schliessen. Forschungsdesigns sollten dabei aber auch im Hinblick auf andere Faktoren durchdacht werden. Je nach Diagnose oder biologischer Gegebenheit sind Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Prozessverläufe, Interaktionen und/oder Veränderbarkeiten zwischen und unter den Geschlechtern zu erforschen.

Laut den befragten Expert:innen und Stakeholder:innen sind die Geschlechterverhältnisse in der internationalen klinischen Forschung mutmasslich ausgeglichener als in der biomedizinischen Grundlagenforschung und in der akademischen klinischen Forschung hierzulande. Dennoch bleiben auch in der klinischen Forschung Frauen in vielen Bereichen unterrepräsentiert und/oder es fehlen in den Publikationen wichtige Angaben für geschlechtersensible Analysen.

Als Folge des männlichen Bias in der Behandlungsentwicklung (z.B. bei Medikamenten, Prothesen etc.) leiden Frauen häufiger an Nebenwirkungen. Behandlungen für Frauen sindoft weniger wirksam oder sogar kontraproduktiv, u.a. wegen ungeeigneter Dosierungen.

Prävention und Nachsorge

Aktuell wird laut den Autorinnen bei Gesundheitsförderung und Prävention dem Umstand zu wenig Rechnung getragen, dass die verschiedenen Geschlechter ein spezifisches Gesundheitsverhalten zeigen und mit unterschiedlichen gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Es fehle an grundlegendem geschlechterspezifischem Wissen und an Grundlagen für die Erarbeitung evidenzbasierter und somit griffiger geschlechtersensibler Präventionsmassnahmen. Rehabilitation und Nachsorge können ebenfalls durch nicht beachtete Geschlechterunterschiede negativ beeinflusst werden. Trotz klarer und langjähriger Erkenntnisse aus der Praxis fehle es an geschlechtersensibler Forschung zu den Ursachen dieser Differenzen und somit an einer Grundlage für eine evidenzbasierte Ausarbeitung von für Frauen geeigneten, für sie zugänglichen Angeboten.

Auch bei der Langzeitversorgung werden Geschlechteraspekte bisher oft ungenügend berücksichtigt, etwa im Alter.

Sexuelle Belästigung

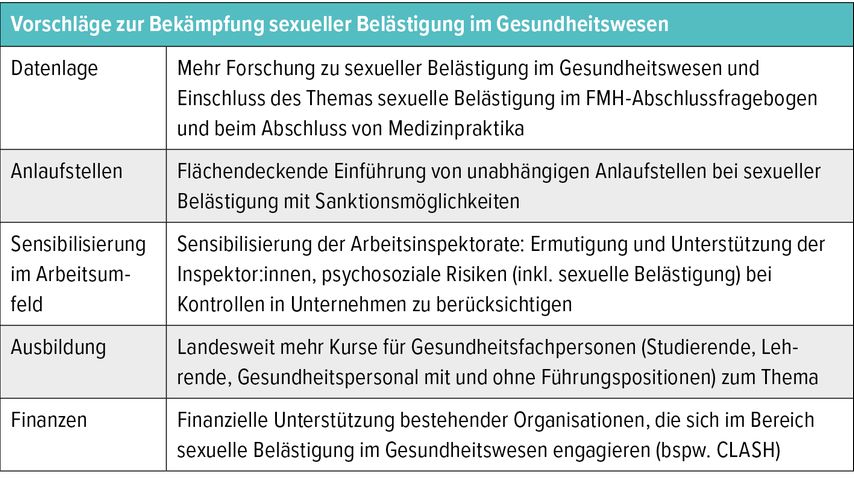

Das Personal im Gesundheitsbereich, etwa in Kliniken und Arztpraxen, ist in einem hohen Masse sexueller Belästigung v.a. durch Vorgesetzte, Kolleg:innen und Patient:innen ausgesetzt, wobei Frauen und Auszubildende überdurchschnittlich stark betroffen sind. Die Autorinnen kritisieren in diesem Kontext, dass es in der Schweiz an wichtigen Daten zum Thema sexuelle Belästigung im Gesundheitswesen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen fehlt, und machen konkrete Verbesserungsvorschläge (Tab. 2).

Tab. 2: Massnahmen zur Bekämpfung sexueller Belästigung im Gesundheitswesen (modifiziert nach Amacker et al.)1

Gleichstellung im Beruf

Stereotype Wertevorstellungen und männlich geprägte Arbeitskulturen sowie hirarchische Machtverhältnisse tragen wesentlich dazu bei, dass Frauen in der Schweizer Gesundheitsversorgung benachteiligt werden. Persistierende Geschlechterstereotype und eine anhaltende Diskriminierung von Frauen insbesondere in Führungspositionen benachteiligen laut Forschungsbericht nicht nur das weibliche Personal, sondern der fehlenden Diversität an Perspektiven wegen letztlich auch die Patient:innen.8 Studien zeigen, dass Perspektivenvielfalt in wissenschaftlichen Teams – dazu gehört Geschlechtervielfalt – zu besserer Wissenschaft führt.8

Ein von Gleichstellung geprägtes Arbeitsumfeld ist als zentraler Faktor auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Gesundheitsversorgung zu betrachten, so die Autorinnen. Sie weisen in diesem Kontext aber auch darauf hin, dass mittlerweile in der Schweizer Medizin eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse zu beobachten sei:8 So schlossen 2018 in der Schweiz laut dem Bundesamt für Gesundheit 1118 Studierende ihr Studium mit einem eidgenössischen Diplom in Humanmedizin ab – davon waren 59% Frauen.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://bit.ly/4bjDwSq

Quelle:

Pressemitteilung: «Frauen sind im Schweizer Gesundheitssystem benachteiligt», Universität Bern, Mai 2024

Literatur:

1 Amacker M, Büchler T, Bigler C, Nydegger K: Forschungsbericht «Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten», IZFG und BFH im Auftrag des BAG (2023) (PDF, 1 MB, 13.05.2024) 2 Oertelt-Prigione S: Der Einfluss von Geschlecht auf Gesundheit, Krankheit und Prävention. In: Baumeister A, Schwelger C, Wooen C (Hrsg.): Facetten von Gesundheitskompetenz in einer Gesellschaft der Vielfalt.Wiesbaden: Springer2023; 97-110. 3 Heise L: Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. Lancet 393; 10189:2440-54. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30652-X 4 Heymann J: L Improving health with programmatic, legal, and policy approaches to reduce gender inequality and changerestrictive gender norms. Lancet 393; 10190): 2522-34. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30656-7 5 TrevisanA:Depression und Biographie: Krankheitserfahrungen migrierter Frauen in der Schweiz. (Kultur und soziale Praxis). Bielefeld: transcript Verlag, 2020.https://doi.org/10.14361/9783839450796 6 World Economic Forum: Closing the Women’s Health Gap: A $1 trillion opportunity to improve lives and economies - insight report. Januar 20247 Nielsen M et al.: Opinion: Gender diversity leads to better science. Proc Natl Acad Sci U S A 2017a; 114(8):17402. doi: 10.1073/pnas.1700616114 8 Wille N,Schup J: Die Medizin auf dem Weg zum Frauenberuf. Schweizerische Ärztezeitung 2020; 101(114): 485-9. doi: 10.4414/saez.2020.18764

Das könnte Sie auch interessieren:

Hyperandrogenämie und „frozen ovary“

Das vermehrte Auftreten der männlichen Hormone im weiblichen Körper mit nachhaltigen klinischen Auswirkungen beginnt meist in der Pubertät, kann sich manchmal über die gesamte ...

Früher Biologikaeinsatz bei Psoriasis kann den Krankheitsverlauf beeinflussen

Es gibt gute Gründe für den frühen Biologikaeinsatz bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis. Zudem richtet sich die Therapie auch nach dem Alter der Patienten.

Mysteriöser Verlust elastischer Fasern

Die Patientin wird im Juli 2023 erstmals mit kreisförmigen Veränderungen am Abdomen sowie gelegentlichem Juckreiz vorstellig. Eine Verdachtsdiagnose wird zunächst in der histologischen ...