Das akute Leberversagen: ein seltenes, aber lebensbedrohliches Krankheitsbild

Autoren:

Dr. Julian Pohl

Prof. Dr. Frank Tacke

Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie

Campus Virchow-Klinikum (CVK)

Campus Charité Mitte (CCM)

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Korrespondierender Autor:

Prof. Dr. Frank Tacke

E-Mail: frank.tacke@charite.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das akute Leberversagen (ALF) zählt zu den seltenen Leberkrankheiten und tritt ohne bekannte Leberfunktionsstörung auf. Besonderes Augenmerk sollte auf die diagnostische Abklärung der Ätiologie gelegt werden, anhand deren die therapeutischen Maßnahmen festzumachen sind.

Keypoints

-

In der westlichen Welt ist das ALF meist medikamentös-induziert, weltweit betrachtet ist ätiologisch das viral induzierte ALF führend.

-

Bei Auftreten eines ALF sollten virale, stoffwechselbedingte, medikamentös-toxische und (kardio)vaskuläre Ursachen ausgeschlossen werden.

-

Bei Zeichen eines ALF ist die Kontaktaufnahme mit einem Lebertransplantationszentrum und ggf. frühzeitige Verlegung dorthin indiziert.

-

Circa ein Drittel der Patient*innen mit ALF muss lebertransplantiert werden, etwa ein weiteres Drittel verstirbt an diesem Krankheitsbild.

Definition

Das akute Leberversagen (ALF; „acute liver failure“) ist ein seltenes, aber lebensbedrohliches Krankheitsbild. Ohne bekannte Leberfunktionsstörung tritt ein Leberversagen auf. Definiert wird das ALF durch folgende Trias:

-

schwere Hepatopathie (>2- bis 3-fache Transaminasenerhöhung) mit Lebersynthesestörung (Ikterus und Koagulopathie INR >1,5),

-

hepatische Enzephalopathie und

-

das Fehlen einer zugrunde liegenden chronischen Lebererkrankung oder einer sekundären extrahepatischen Ursache.

Aus klinischer Sicht ist es wichtig, das ALF vom Leberversagen im Rahmen einer anderen sekundären Ursache abzugrenzen, z.B. der Schockleber oder der hypoxischen Hepatitis bei Multiorganversagen, der Sepsis-induzierten Cholestasen oder der sekundärsklerosierenden Cholangitis bei kritischer Krankheit.1 Ebenso abzugrenzen ist das akut-auf-chronische Leberversagen (ACLF; „acute-on-chronic liver failure“), welches als (Multi-)Organversagen bei dekompensierter Leberzirrhose auftritt.2

Epidemiologie

In Deutschland treten schätzungsweise 200–500 ALF-Fälle pro Jahr auf, wobei angemerkt werden muss, dass es innerhalb der Europäischen Union keine genauen Statistiken zur Prävalenz und Inzidenz des ALF gibt.3,4 Die Inzidenz für Österreich ist unbekannt, aber etwa 5–10% aller Lebertransplantationen werden aufgrund eines ALF notwendig. Zusammenfassend kann man allerdings sagen, dass das ALF zu den seltenen Leberkrankheiten zählt.

Ätiologie und Einteilung

Ätiologisch ist in der „westlichen Welt“ das medikamentösinduzierte Leberversagen führend. Beispielhaft kann eine deutsche Studie von Hadem et al. aus dem Jahr 2012 genannt werden: In dieser retrospektiven Analyse mit 109 ALF-Patient*innen (2008–2009) waren 41% der ALF-Fälle medikamentös induziert (nichtParacetamol- bedingt 32%, Paracetamol-bedingt 9%), 21% viral bedingt, und in 24% der Fälle konnte die Ätiologie nicht geklärt werden.5 Weltweit betrachtet ist ätiologisch das viral induzierte ALF (Hepatitis A, B und E) führend.4 Auch die rezent berichteten Fälle von schwerer Hepatitis bis zum ALF bei Kindern scheint viral bedingtzu sein(Adenoviren und/oder Adeno-assoziierte Viren).6

Das ALF wird – nach dem Zeitraum vom erstmaligen Auftreten eines Ikterus bis zum Auftreten einer hepatischen Enzephalopathie – in

-

das hyperakute (bis 7 Tage),

-

das akute (bis 28 Tage) und

-

das subakute ALF (5 bis 12 Wochen) subklassifiziert.7

Diese Subklassifikation kann dabei helfen, Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Ätiologie und die Prognose der Patient*innen mit ALF zu ziehen. Typischerweise ist die Chance einer spontanen Erholung der Leberfunktion beim hyperakuten ALF (bspw. aufgrund von Paracetamol) höher als beim subakuten ALF (bspw. bei nichtParacetamol-bedingten„drug-induced liver injuries“).8

Diagnostik

Diagnostisch sollte sowohl nach intra- als auch extrahepatischen Ursachen des ALF gesucht werden.

Die Diagnostik sollte neben einer ausführlichen Anamnese (v.a. Reise-, Suchtmittel und Arzneimittelanamnese) mindestens folgende Punkte beinhalten: Virusserologie (Herpes- und Hepatitisviren), Autoantikörper (autoimmune Hepatitis), Toxikologie (je nach Verdacht: Amanita, Paracetamol usw.), Kupferausscheidung im Urin (M. Wilson), (Doppler-)Sonografie (vaskuläre Ursachen und Hinweise auf chronische Lebererkrankung) und Echokardiografie (kardiale Ursachen).

Cave: Subakute Verläufe eines ALF sind oft schwieriger zu diagnostizieren, diese Verläufe haben allerdings statistisch betrachtet das schlechteste Outcome!

Therapie

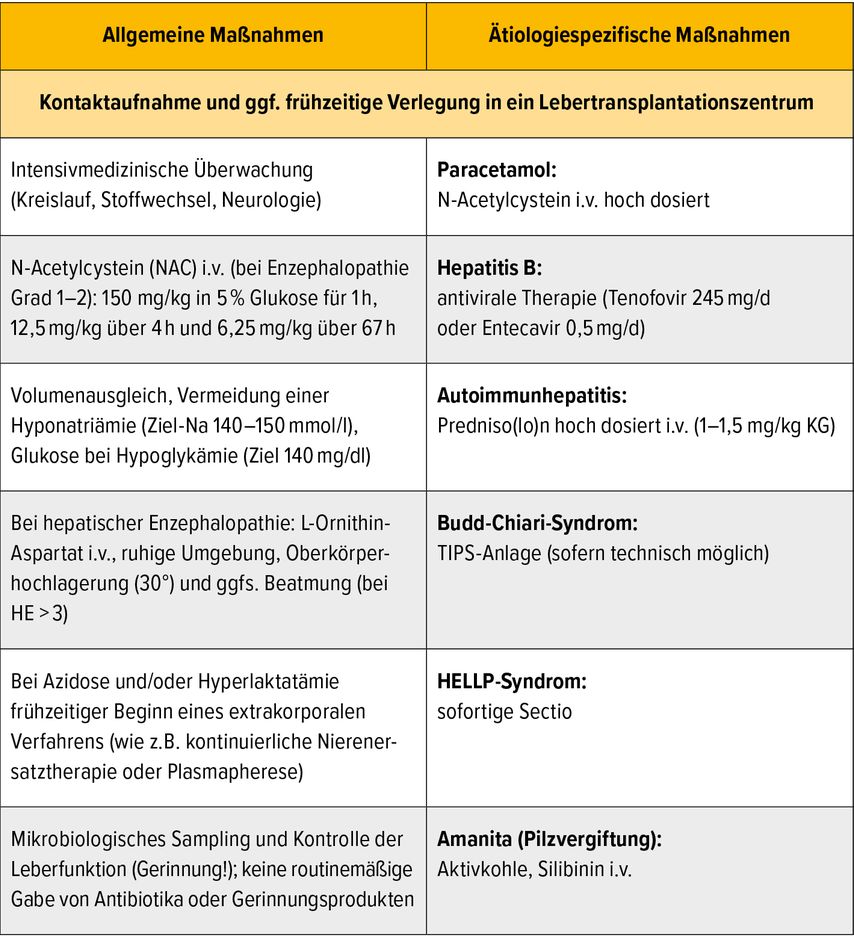

Die Therapie des ALF besteht einerseits aus allgemeinen (nicht ätiologiespezifischen) und andererseits aus ätiologiespezifischen Therapiemaßnahmen.9 Eine Auflistung der Maßnahmen findet sich in Tabelle 1.

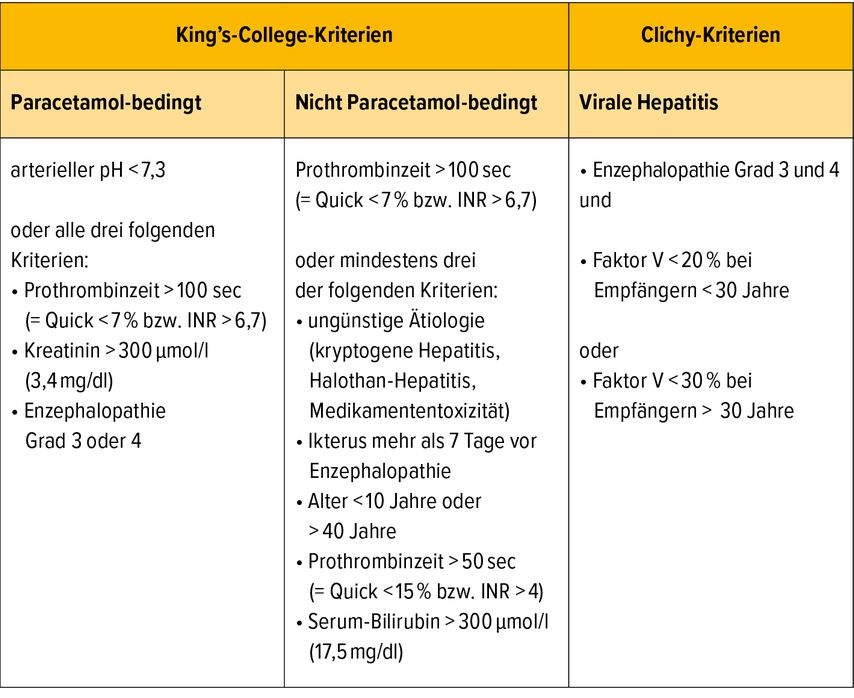

Sollten diese Therapiemaßnahmen nicht zur Verbesserung der Leberfunktion führen, ist die einzige (bis dato) etablierte kurative Therapiemaßnahme die orthotope Lebertransplantation (OLT). Die Listung zur OLT soll (für das nichtParacetamol- bedingte bzw. das Paracetamol-bedingte ALF) nach den King’s-College-Kriterien oder (für das viralbedingte ALF) nach den Clichy-Kriterien erfolgen (Tab. 2). Ein Erfüllen dieser (ätiologiespezifischen) Kriterien erlaubt (nach Ausschluss von Kontraindikationen) die Listung der Patient*innen zur „High urgency“(HU)-Lebertransplantation.

Tab. 2: Das Erfüllen der King’s-College- oder der Clichy-Kriterien erlaubt eine Listung zur Notfall-Lebertransplantation (HU-Status); diese Patient*innen werden bevorzugt lebertransplantiert

Prognose

Aus der bereits erwähnten Studie von Hadem et al. geht hervor, dass in Deutschland etwa jeweils ein Drittel der Patient*innen mit ALF entweder ohne OLT überlebt, stirbt oder mit OLT erfolgreich behandelt werden kann.5 Das 1-Jahres-Überleben der notfallmäßig lebertransplantierten Patient*innen beträgt über 80%, dies ist vergleichbar mit Nicht-HU-OLT.4 Im Falle eines Überlebens ohne Notwendigkeit einer OLT gibt es – nach derzeitigem Kenntnisstand – meistens keine offensichtlichen Hinweise auf residuale Krankheitssymptome.10

Ausblick

Es ist derzeit keine andere kurative Therapie als die OLT für das ALF etabliert und zugelassen, jedoch sind z.B. im Rahmen von prospektiven klinischen Studien therapeutische Ansätze, wie die Plasmapherese, in Testung. Eine Studie von Larsen et al. von 2016 zeigte, dass die Plasmapherese zu einer signifikanten Verlängerung des „transplant-free survival“ gegenüber der „standard medical therapy“ bei Patient*innen, die keine OLT erhielten, führte.11 Bei Patient*innen, bei denen eine OLT durchgeführt wurde, zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Teile dieser Studie konnten 2021 von einer indischen Arbeitsgruppe verifiziert werden, die allerdings die Plasmapherese mit geringeren Plasmaaustauschvolumina vorgenommen hatten.11,12 Neben der Plasmapherese kommen auch andere „Leberunterstützungsverfahren“ (z.B. Albumindialyse, Bilirubinadsorption etc.) in Kombination mit Hämofiltrationsverfahren zum Einsatz. Neue Ansätze versuchen, die Regeneration der Leber zu unterstützen, während die lebensbedrohlichen systemischen Konsequenzen des Leberausfalls – z.B. mangelnde Entgiftung, hyperdyname Kreislaufsituation, Gerinnungsversagen – überbrückt werden.

Literatur:

1 Kasper P et al.: Hepatic dysfunction in sepsis. Med Klin Intensivmed Notfmed 2020; 115(7): 609-19 2 Arroyo V et al.: Acute-on-chronic liver failure. N Engl J Med 2020; 382(22): 2137-45 3 Canbay A et al.: Acute liver failure: a life-threatening disease. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(42): 714-20 4 European Association for the Study of the Liver: EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol 2017; 66(5): 1047-81 5 Hadem J et al.: Etiologies and outcomes of acute liver failure in Germany. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10(6): 664-9e2 6 Gutierrez Sanchez LH et al.: A case series of children with acute hepatitis and human adenovirus infection. N Engl J Med 2022; 387(7): 620-30 7 O´Grady JG et al.: Acute liver failure: redefining the syndromes. Lancet 1993; 342(8866): 273-5 8 Bernal W, Wendon J: Acute liver failure. N Engl J Med 2013; 369(26): 2525-34 9 Koch A et al.: Akutes Leberversagen. Gastroenterologe 2017; 12(6): 507-17 10 Stravitz RT, Lee WM: Acute liver failure. Lancet 2019; 394(10201): 869-81 11 Larsen FS et al.: High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: An open randomised controlled trial. J Hepatol 2016; 64(1): 69-78 12 Maiwall R et al.: Standard-volume plasma exchange improves outcomes in patients with acute liver failure: a randomized controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2022; 20(4): e831-e54

Das könnte Sie auch interessieren:

HBV-Reaktivierung unter Immunsuppression

Durch rezente Migrationsdynamiken befindet sich auch in Österreich die Prävalenz der Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) im Steigen. Besonders bei Patient:innen unter ...

OP-Freigabe bei Leberzirrhose

Patient:innen mit Leberzirrhose haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen und eine erhöhte Mortalität – daher muss eine detaillierte präoperative Evaluierung erfolgen. Es stehen ...

Top-Papers Hepatologie

Ganz im Sinne des Titels der Veranstaltung wurden auch beim diesjährigen Update Gastroenterologie-Stoffwechsel vom 14. bis 16. November 2024 in Innsbruck aktuelle Themen der ...