Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel – viele Theorien

Autorin:

Dr. Katharina Meng

Fachärztin für HNO-Heilkunde

Spezialgebiet neurootologische Schwindelerkrankungen

Wien

Website:

https://hno-meng.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Lagerungsschwindel scheint auf den ersten Blick eine sehr klare Angelegenheit zu sein. Allerdings bleiben sowohl im Bereich der Ursachenforschung als auch bei der Therapie noch Lücken bzw. ungeklärte Phänomene. Ebenso ist bei der klinischen Präsentation des benignen paroxysmalen Lagerungsschwindels (BPLS) nicht immer alles so, wie es theoretisch sein sollte. Diese Varianten geben neuen interessanten Hypothesen Raum.

Keypoints

-

Der Lagerungsschwindel ist bei den Schwindelerkrankungen einer der häufigsten Gründe für eine Vorstellung in Akutambulanzen.

-

Otokonien aus den Makulaorganen lösen sich und irritieren die Drehsensoren der Bogengänge, es kommt zum typischen Drehschwindel bei bestimmten Bewegungen.

-

Die Ätiologie ist bis heute nicht geklärt, Vitamin-D-Mangel wird u.a. mit höherer Rezidivrate in Verbindung gebracht.

-

Die bekanntesten Hypothesen zur Pathophysiologie sind Canalo- und Cupulolithiasis.

-

Atypische klinische Varianten werden mit anderen Modellen erklärt, z.B. mit der „Light cupula“-Theorie.

-

Therapeutisch gibt es neben den Lagerungsmanövern noch den Versuch, zentrale Mechanismen zu beeinflussen, unter anderem mit Habituationstherapie oder Medikamenten wie Betahistin.

Unter den Schwindelerkrankungen ist der Lagerungsschwindel sehr oft ein Grundfür eine Vorstellung in der Akutambulanz und mit 17% die häufigste Erkrankung des Gleichgewichtsorgans.1 Er gilt als einfach erklär- und behandelbar.

Es lösen sich Otokonien, umgangssprachlich „Kristalle“ oder „Steinchen“ genannt, von den Makulaorganen im Innenohr, welche für lineare Geschwindigkeitsmessungen zuständig sind. Dabei wird das Gleichgewichtsorgan irritiert, was bei bestimmten Bewegungen Schwindel auslösen kann.

Während man recht sicher ist, dass diese kleinen Steinchen die Ursache des Problems sind, ist der Grund, warum sie sich überhaupt lösen können, bis heute nicht gänzlich geklärt. Zu den gängigen pathophysiologischen Annahmen kamen in den letzten Jahren noch weitere Hypothesen dazu, selbst die Therapieoptionen sind bis heute teilweise kontrovers diskutiert. Ist also doch nicht alles so klar, wie es scheint?

Krankheitsursachen

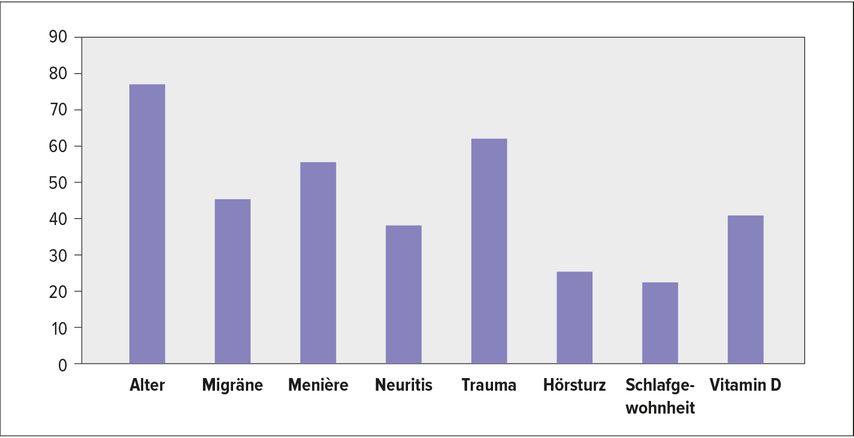

Vor allem im Alter steigt das Risiko beträchtlich an, ab 70 hat etwa jeder Vierte schon einmal diese unangenehme Erfahrung machen müssen.2 Deshalb wird der Lagerungsschwindel auch als degenerative Erkrankung angesehen. Allerdings gibt es auch andere Risikofaktoren, welche in der Literatur immer mehr an Bedeutung gewinnen, wie z.B. Trauma (Abb. 1). Bei einer Reevaluierung von über 3000 BPLS-Patient:innen gaben immerhin 23,4% ein traumatisches Event in der Anamnese an,3 andere fanden bei 9% einen Zahnarztbesuch in der Vorgeschichte.4 Ist dies tatsächlich ursächlich, so finden sich häufig Rezidive bei den Betroffenen.

Abb. 1: Pathogenese des Lagerungsschwindels: Verteilung der Anzahl von Artikeln, die die Ätiologie des BPLS behandeln (modifiziert nach Yetiser S 2019)15

Auch bei Migräne- und Menièrepatien-t:innen finden sich etwas überdurchschnittlich viele Fälle von BPLS, hier werden Durchblutungsstörungen oder Utriculusdysfunktionen als Folge der Hydropserkrankung vermutet. Fest steht, dass nach einem Gleichgewichtsausfall bis zu 20% – meist Wochen danach – einen Lagerungsschwindel entwickeln. Ob eine virale Ursache oder ähnlich wie bei Migräne eine Unterversorgung dafür verantwortlich ist, bleibt ungeklärt.5

Auch die Schlafgewohnheiten dürften eine gewisse Rolle spielen. Schlafen Patient:innen vor allem auf einer Seite, ist die Rezidivrate höher. Auch langes Liegen, bedingt wahrscheinlich durch die Schwerkraft, könnte für BPLS verantwortlich sein.6

Eher neuere Erkenntnisse zeigen einen Zusammenhang mit Vitamin-D-Mangel, Whitman et al. stellten diesen 2015 mit dem häufigeren Auftreten von Lagerungsschwindel im Frühjahr her, bedingt durch die Unterversorgung mit Vitamin D im vorangegangenen Winter.7

Die Pathophysiologie

Für den BPLS gibt es zwei anerkannte Hypothesen: die Canalolithiasis- sowie die Cupulolithiasis-Theorie.

Bei der Ersteren vermutet man die aus dem Utriculus gelösten Otokonien, welche nur 0,005mm groß sind, in den Bogengängen des Gleichgewichtsorganes. Bei der zweiten Theorie nimmt man an, dass die Steinchen direkt der Cupula, quasi dem Drehsensor selbst, anhaften.

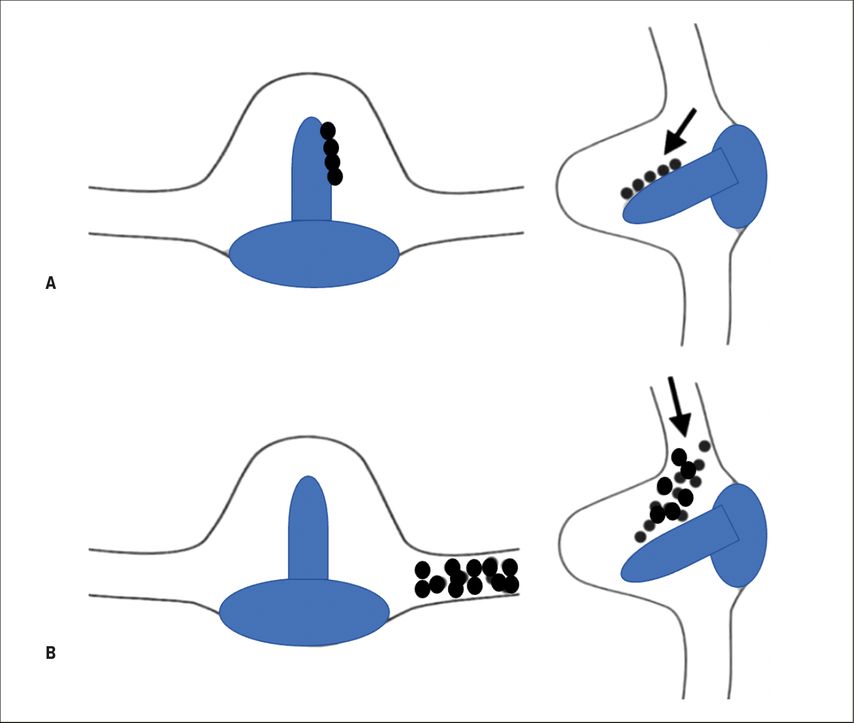

Das Konglomerat kann nun entweder durch Sogwirkung oder Schwerkraft bei Bewegung eine Drehsensation auslösen, welche zu einer Auslenkung der Cupula und somit zu Aktionspotenzialen führt (Abb. 2). Je nachdem, wohin die Otokonien fallen, sorgen diese dann für Drehschwindel in verschiedenen Ebenen und bei unterschiedlichen Bewegungen.

Abb. 2: Die Cupula im Bogengang des Innenohrs; A=Cupulolithiasis: Die Otokonien haften an der Cupula, bei bestimmten Kopfbewegungen kann diese durch die Schwerkraft ausgelenkt werden und die Drehsensoren reizen; B=Canalolithiasis: Die Otokonien bewegen sich bei bestimmten Kopfbewegungen im Bogengang frei und erzeugen einen Sog auf die Cupula, die dadurch ausgelenkt wird

Der horizontale Bogengang

Anatomisch liegt der horizontale Bogengang am weitesten lateral. Er ist beim Geradeausschauen um ca. 30 Grad gekippt. In diesem Bogengang können die Otokonien im hinteren Bereich, aber auch im vorderen Arm bzw. an der Cupula selbst zu liegen kommen, analog zum Modell der Canalo- bzw. Cupulolithiasis. Es zeigen sich typische Nystagmusmuster bei der Lagerung.

Dafür wirdder Patient oder die Patientin auf eine um 30 Grad geneigte Liege gelegt und der Kopf nach rechts oder links gedreht. Kommt es zum Augenzittern nach unten (geotrop), ist eine Canalolithiasis wahrscheinlich. Schlagen die Augen allerdings wenig erschöpfbar nach oben (ageotrop) befinden sich die Steinchen wahrscheinlich an oder bei der Cupula.

Doch leider ist das in der Klinik nicht immer so einfach wie im Lehrbuch. Es kann im Sitzen zu untypischen Nystagmusformen, zum sog. Pseudonystagmus, kommen, die auch plötzlich sistieren. Für diese und andere noch nicht geklärte Phänomene kamen in den letzten Jahren Erklärungsversuche hinzu. Einer davon ist die sogenannte „Light cupula“-Theorie. Diese beschreibt, analog zur Cupulolithiasis, die auch „heavy cupula“ genannt wird, vor allem die Dichte der Cupula, aber auch die der Flüssigkeit, die diese umgibt, die Endolymphe. Anders als bei der klassischen Variante, bei der die Steinchen auf die Cupula drücken und diese schwerer machen, nimmt man bei der „light cupula“ an, dass deren Dichte durch Umbauprozesse oder Veränderung der Homöostase geringer wird. Dadurch beginnt sie quasi zu „schweben“ und kann einen unerschöpfbaren, nach unten gerichteten Nystagmus auslösen, im Sitzen wäre ein Pseudospontan-nystagmus dadurch erklärbar.8

Eine weitere Hypothese ist die ganze Blockade eines Bogenganges durch Otokonien, der sogenannte Canalith-Jam.9 Hier kommt es zu einem Unterdruck zwischen der Cupula und den blockierenden Steinchen, wodurch ein Nystagmus ausgelöst werden kann, der in der Klinik schwer von dem bei einer Neuritis vestibularis zu unterscheiden ist, da der Kopfimpulstest auch positiv sein kann. Lediglich die Lagerungstherapie bringt oft spontan Linderung.

Der hintere Bogengang

Mit bis zu 80% ist der posteriore Bogengang am häufigsten von einer Canalolithiasis betroffen. Cupulolithiasis wird hier selten beschrieben, vielmehr geht man davon aus, dass mehrere Kanäle gleichzeitig betroffen sein können. Manchmal beschreiben Patient:innen Schwindel beim Lagern, ohne dass ein Nystagmus erkennbar ist. Hierbei handelt es sich laut Bárány Society um einen „probable“ BPLS, er wird genauso behandelt wie der „normale“, klassische Lagerungsschwindel des hinteren Bogenganges und spricht auch gut darauf an. Ein alternativer Erklärungsversuch wäre der BPLS Typ 2, bei dem angenommen wird, dass die Otokonien im kurzen Arm des Bogenganges zu liegen kommen. Der Nystagmus könnte so bei Lagerungen ebenfalls ausbleiben.10,11

Die Therapie

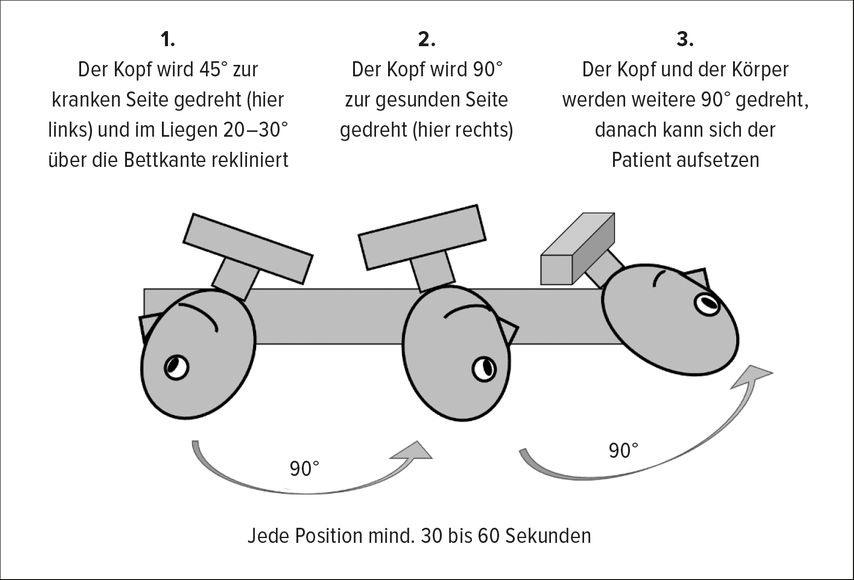

Erste Therapieversuche Ende der 1960er-Jahre basierten auf dem Konzept der Habituation. Repetitive Bewegungen sollten das Schwindelgefühl bei Lageänderung verbessern. Das funktionierte gut, aber als Epley in den 1990er-Jahren sein Manöver mit beinahe 100%iger Erfolgsquote vorstellte, war dies somit der Goldstandard (Abb. 3).12 Bald darauf kamen noch das Semont-Manöver sowie das Barbecue-Manöver dazu. Alle diese Therapieoptionen zeigten eine hohe Effektivität.

Heute werden diese grandiosen Zahlen durch immer mehr und spezifischere Manöver, wie beispielsweise das von Gufoni oder Zuma für den horizontalen Bogengang, nicht mehr erreicht, was möglicherweise daran liegt, dass die Definition von „geheilt“ beim BPLS nicht ganz so eindeutig ist. Manche sehen die Schwindel-, andere die Nystagmusfreiheit als Kriterium dafür im Vordergrund. Auch ist es schwer, die Manöver einem Placebo gegenüberzustellen, da jede Bewegung des Kopfes schon als Therapieansatz gesehen werden könnte. Es scheint allerdings eine höhere Rate an Residualschwindelkranken zu geben, also Patient:innen, die nach den Manövern als geheilt gelten, allerdings noch Schwankschwindel verspüren. Dies legt nahe, dass auch zentrale Mechanismen durch den BPLS beeinträchtigt werden könnten. Eine habituelle Physiotherapie wäre hierbei eine Option, um diese zentralen Defizite auszugleichen.

Eine medikamentöse Therapie, die den Lagerungsschwindel beseitigt, gibt es nicht. Allerdings werden zunehmend Medikamente auf deren zentrale Wirksamkeit untersucht, um eben z.B. diesen Residualschwindel zu verhindern. Der „Klassiker“ hierbei ist Betahistin, eigentlichein Mittel gegen Morbus Menière, welches zunehmend auch bei anderen Schwindelproblemen verwendet wird. Untersuchungen zeigten ein besseres Outcome der Lagerung in Kombination mit Betahistin 2x24mg täglich.13

Interessant ist natürlich die bei der Ätiologie bereits erwähnte Vitamin-D-Unterversorgung. Sinkt der Wert unter 20ng/ml, steigt die Rezidivrate, weshalb eine Substitution als Prophylaxe gesehen werden kann.14

Literatur:

1 Strupp M et al.: The treatment and natural course of peripheral and central vertigo. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(29-30): 505-15 2 Herdman SJ et al.: Physical therapy management of benign paroxysmal positional vertigo. In: Herdman SJ, Clendaniel RA (Hrsg.): Vestibular Rehabilitation. New York City: McGraw Hill, 2014 3 Pisani V et al.: A survey of the nature of trauma of post-traumatic benign paroxysmal positional vertigo. Int J Audiol 2015; 54(5): 329-33 4 Chang TP et al.: Benign paroxysmal positional vertigo after dental procedures: a population-based case-control study. PLoS One 2016; 11(4): e0153092 5 Li S et al.: Risk factors for the recurrence of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review and meta-analysis. Ear Nose Throat J 2022; 101(3): NP112-34 6 Gyo K: Benign paroxysmal positional vertigo as a complication of postoperative bedrest. Laryngoscope 1988; 98(3): 332-3 7 Whitman GT, Baloh RW: Seasonality of benign paroxysmal positional vertigo. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 141(2): 188-9 8 Kim CH et al.: Persistent geotropic direction-changing positional nystagmus with a null plane: the light cupula. Laryngoscope 2014; 124(1): E15-9 9 von Brevern M et al.: Continuous vertigo and spontaneous nystagmus due to canalolithiasis of the horizontal canal. Neurol 2001; 56(5): 684-6 10 von Brevern M et al.: Benign paroxysmal positional vertigo: Diagnostic criteria consensus document of the committee for the classification of vestibular disorders of the Bárány society. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed) 2017; 68(6): 349-60 11 Harmat K et al.: Prevalence of and theoretical explanation for type 2 benign paroxysmal positional vertigo. J Neurol Phys Ther 2022; 46(2): 88-95 12 Epley JM: Particle repositioning for benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Clin North Am 1996; 29(2): 323-31 13 Li W et al.: Efficacy of Epley‘s maneuver plus betahistine in the management of PC-BPPV: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2023; 102(13): e33421 14 Abdelmaksoud AA et al.: Relation between vitamin D deficiency and benign paroxysmal positional vertigo. Sci Rep 2021; 11(1): 16855 15 Yetiser S: Review of the pathology underlying benign paroxysmal positional vertigo. J Int Med Res2020; 48(4)

Das könnte Sie auch interessieren:

Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie

Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...

Fachärztemangel in Österreichs Spitälern

Der Fachärztemangel in Österreichs Spitälern ist kein abstraktes Problem, sondern ein sehr reales, das uns im Alltag ständig begleitet. Um eine Erklärung für dieses Phänomenzu finden, ...

AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz

Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...