Onkologische Rehabilitation

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc

Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin

Medizinische Universität Wien

Die onkologische Rehabilitation ist nicht zuletzt aufgrund der Erfolge moderner Krebstherapien ein mittlerweile höchst relevantes und aufgrund des demografischen Wandels alle angehendes Thema geworden. Aufgrund steigender Überlebensraten und -zeiten ist sie eine zur Verbesserung des funktionellen Status, der Lebensqualität und der Teilhabe (Partizipation) etablierte und gut akzeptierte Intervention und Teil des sogenannten Cancer-Care-Kontinuums.

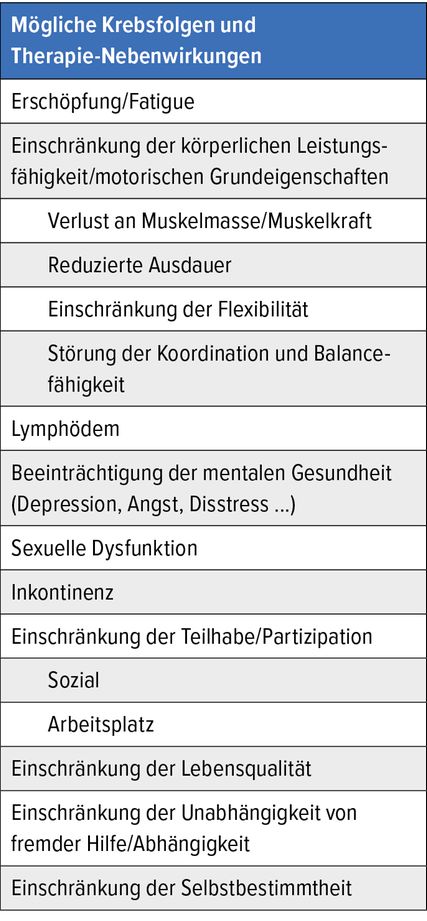

Onkologische Erkrankungen betreffen unsere Patienten in allen Aspekten ihres beruflichen und privaten Lebens. Häufig sehr einschränkende Symptome, Funktionsstörungen und -defizite sind u.a. Folgen der Erkrankung und Nebenwirkungen von für das Überleben notwendigen onkologischen Therapien (Tab. 1).

Die onkologische Rehabilitation wird als interdisziplinäre und multiprofessionelle Maßnahme, d.h. als Teamprozess, umgesetzt und fokussiert direkt auf die individuellen Defizite und Ressourcen der Betroffenen. Entsprechend den Funktionsdefiziten (physisch, mental, psychosozial) werden individuelle Rehabilitationsziele zur Verbesserung des funktionellen Status, der Lebensqualität und der Teilhabe der onkologischen Patientinnen und Patienten definiert.

Neben dieser Verbesserung des funktionellen Status, der Lebensqualität und der Teilhabe gibt es heute ganz deutliche Hin- und Beweise, dass z.B. regelmäßige körperliche Aktivität und Training (in manchen Fällen) sogar eine zusätzliche Prognoseverbesserung hinsichtlich des sog. krebsspezifischen Survivals bedingen können. Neben weiteren (tertiär-)präventiven positiven Wirkungen auf die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität sowie auf die mentale Gesundheit (u.a. Angst, Disstress und Dysthymie), den Nachtschlaf, die Libido etc. wird regelmäßige körperliche Aktivität also mittlerweile als zusätzliches, ausschließlich additiv anzuwendendes „Medikament“ in der modernen onkologischen Therapie betrachtet. Aufgrund dieses „Hypes“ ist es aber gerade hier ganz wichtig, dass darauf geachtet wird, dass der Weg der an Universitäten erforschten und gelehrten „State of the Art“-Medizin mit modernen onkologischen Therapien, die den Patienten heutzutage ein besseres und längeres Überleben sichern können, niemals (!) verlassen wird. Regelmäßige körperliche Aktivität, Bewegung, Training und (Reha-)Sport (aus dem Fachbereich der physikalischen Medizin & Rehabilitation) sind eine ganz wesentliche Säule der onkologischen Rehabilitation.

Seit einigen Jahren geht man nun so weit, dass man Bewegungs- und Trainingsinterventionen (beim unimodalen Einsatz) alleine oder in Kombination mit weiteren Interventionen als sog. Prähabilitation (neben all den anderen medizinischen Maßnahmen wie Aufklärung und prätherapeutischen diagnostischen Maßnahmen) bereits in der Zeit von der Krebsdiagnose bis zur therapeutischen Intervention einsetzt. Prähabilitation kann den funktionalen Status sowie das körperliche und psychische Outcome der Patienten (z.B. im Rahmen einer Krebsoperation) signifikant verbessern. Mittlerweile gibt es hierfür eine wachsende wissenschaftliche Evidenz bei ausgewählten Indikationen (nicht bei allen umsetzbar). Außerdem scheint die Prähabilitation eine gute Motivation für eine auf die onkologische Primärbehandlung folgende Rehabilitation zu sein und manchen Patientinnen und Patienten durch früheres Erreichen der sog. Rehafähigkeit einen früheren Antritt der onkologischen Rehabilitation ermöglichen zu können.

Insgesamt scheinen Bewegung und Training sozusagen eine „Polypill“ im Sinne von Prävention, Therapie und Prä- und Rehabilitation zu sein. Weitere Säulen der onkologischen Rehabilitation umfassen die wesentlichen Themen Information und Schulungen/Edukation, Psychoonkologie sowie Diätologie und Ernährungstherapie.

Reichhaltiges stationäres Angebot

Für onkologische Patienten steht in Österreich ein gut ausgebautes stationäres Angebot zur onkologischen Rehabilitation u.a. in Bad Tatzmannsdorf, Bad Sauerbrunn, St. Veit im Pongau, Treibach/Althofen, Bad Erlach, Bad Schallerbach, Judendorf-Straßengel, Münster etc. zur Verfügung. Für Kinder- und Jugendliche mit onkologischen Erkrankungen („Adolescent & Young Adult patients“, AYA) ist seit einiger Zeit auch in Österreich ein niederschwellig zugängliches Angebot gegeben (Leuwaldhof, St. Veit/Pongau), wobei auch dem Thema Transition (gezielter Prozess, um Jugendliche und junge Erwachsene mit chronischer Erkrankung von der kindzentrierten in eine erwachsenenorientierte Betreuung zu übergeben) Raum gegeben werden kann. In Wolfsberg und Walchsee gibt es zwar keine onkologische Rehabilitation, dafür aber Zentren zur sog. lymphologischen Rehabilitation, in denen sich naturgemäß ebenfalls viele onkologische Patienten wiederfinden.

Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation

Die ambulante onkologische Rehabilitation befindet sich in Österreich nach wie vor im Aufbau, wobei bereits einige sehr kompetente Anlaufstellen etabliert werden konnten. Gerade die ambulante Rehabilitation ist wesentliche Grundlage für Themen wie „return to work“ sowie für Menschen, die keinen stationären Aufenthalt wahrnehmen können. Telerehabilitative Ansätze zum Thema runden das Angebot ab. An der Universitätsklinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation der Medizinischen Universität Wien gibt es seit zwei Jahrzehnten eine Spezialambulanz für onkologische Rehabilitation, die nach und nach um das in dieser Art einzigartige Tumorboard für Onkologische Rehabilitation (des Comprehensive Cancer Center [CCC]) sowie um eine interdisziplinäre CCC-Plattform für „Side Effects“-Management, Supportive Care & Rehabilitation erweitert wurde. Hier gilt das Motto „Wissen vermehren – Wege verkürzen – Qualität verbessern“, und es werden interdisziplinär erarbeitete, fundierte Therapieempfehlungen bei Nebenwirkungen notwendiger onkologischer Therapien durch Vernetzung der einzelnen Kompetenzen erarbeitet und etabliert. Seit 2015 gibt es zusätzlich die Gesellschaft zur Erforschung onkologischer rehabilitativer Grundlagen (GEORG) als gelebtes Kooperationsprojekt von Playern auf diesem Gebiet.

Wer hat Anspruch auf eine onkologische Rehabilitation?

Eine onkologische Rehabilitation erfordert nicht zwingend eine Verbesserung der beruflichen Teilhabe, sondern wird auch zur Verbesserung der sozialen Teilhabe und im Ruhestand bzw. in der Pension gewährt.

Der typische bzw. „ideale“ Patient für eine onkologische Rehabilitation ist innerhalb der ersten 5 Jahre seit der Erstdiagnose und hat (vorerst) abgeschlossene onkologische Therapien. Wesentlich ist ein gutes Rehabilitationspotenzial, d.h. ein bestehender Rehabedarf, eine gute Rehafähigkeit und -prognose.

Vom Stellen eines Rehaantrages durchlaufen die Patienten im Rahmen der onkologischen Rehabilitation eine ärztliche und therapeutische Aufnahme-, Zwischen- und Endevaluierung und dazwischen ein intensives, meist dreiwöchiges Programm mit den Bausteinen Information, Psychoonkologie, Diätologie/Ernährungstherapie und physikalische Medizin und Rehabilitation (v.a. körperliche Aktivität, Bewegung, Training und Sport, Biofeedback und weitere Modalitäten aus den Bereichen Elektro-, Thermo-, Klima- und Balneo-, Photo- und Mechanotherapie, die u.a. Stoßwellentherapie, Ultraschall, klassische Massage und Spezialmassagen wie manuelle Lymphdrainage etc. umfassen).

Ausblick

Ziele für die Zukunft sind u.a. der flächendeckende Aufbau ambulanter, wohnortnaher Möglichkeiten zur onkologischen Rehabilitation und die Beforschung der einzelnen Rehakomponenten sowie deren Kombination. Weiters müssen Programme entwickelt werden, die die Nachhaltigkeit der Maßnahmen sowie die Eigenverantwortung der Patienten dauerhaft sichern sollen. Das Thema Adherence ist ganz wesentlich und muss auch hinsichtlich Einkommens-, Diversity- und Senioritäts-Aspekten beleuchtet werden. „Arbeitsfähigkeit“ und „return to work“, bei denen die onkologische Rehabilitation (durch die Überwindung krebs- und behandlungsbedingter körperlicher und psychischer Funktionsdefizite) eine zentrale Rolle spielt, stehen ebenfalls ganz oben. Intensiver Forschungsbedarf besteht auch für das Thema Prähabilitation mit Nutzung der prätherapeutischen Zeitperiode ab Diagnosestellung.

Fazit

Die onkologische Rehabilitation und mehr und mehr auch die Prähabilitation zielen als interdisziplinäre und multiprofessionelle Maßnahmen auf die Verbesserung des funktionellen Status, der Lebensqualität und der Partizipation onkologischer Patientinnen und Patienten ab, setzen dabei direkt bei individuellen Defiziten und Ressourcen an und spielen im „cancer survivorship“ eine zunehmend wichtige Rolle.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Adjuvantes Osimertinib reduziert ZNS-Rezidive bei EGFR-mutierter Erkrankung

Etwa 30% der Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) präsentieren sich mit resezierbarer Erkrankung und werden einer kurativen Operation unterzogen. Viele Patienten ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...