Renaissance einer alten Technik: Lipofilling am Beispiel der Brust

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Matthias Rab

Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, Handchirurgie

Vorstand der Abteilung für Plastische,

Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Klinikum Klagenfurt/Wörthersee

Privatordination in Klagenfurt/Wörthersee

E-Mail: office@rab-plast.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die freie Fetttransplantation erlebt derzeit einen regelrechten Boom in der plastischen Chirurgie. Fettinjektionen kommen u.a. bei der Korrektur von Weichteildefiziten und Narben an der vorbehandelten Brust sowie bei der Augmentation und Rekonstruktion der weiblichen Brust und der Korrektur von Thoraxwanddeformitäten zum Einsatz. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung und den Stand der Technik und stellt dies anhand von sieben Fallbeispielen für unterschiedliche Indikationen dar.

Die Bandbreite therapeutischer Möglichkeiten des freien Fetttransfers, wie zur Formkorrektur und Rekonstruktion der weiblichen und auch männlichen Brust, zur Auflösung von Kapselkontrakturen bei liegenden Brustimplantaten, zur Rekonstruktion von Thoraxwanddeformitäten, Volumenkorrektur von Weichteildefiziten, Rejuvenation des Gesichtes, Behandlung der schmerzhaften Rhizarthrose oder der Fingerkontraktur bei Morbus Dupuytren, ist sehr groß.

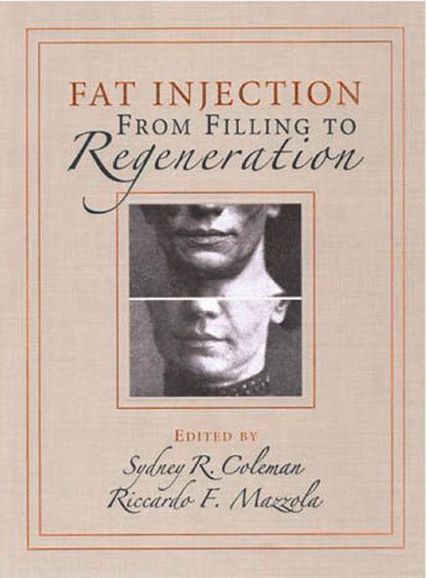

Spätestens seit der Veröffentlichung der mittlerweile zu den Standardwerken der plastischen Chirurgie zählenden Bücher „Structural Fat Grafting“ 2004 und „Fat Injection from Filling to Regeneration“ 2009 durch Sydney R. Coleman und Riccardo F. Mazzola erlebt der freie Fetttransfer in der plastischen Chirurgie eine Renaissance.

Warum Renaissance? Betrachten wir den Deckel des Buches „Fat Injection from Filling to Regeneration“ von Coleman und Mazzola genauer, so erkennt man darauf alte Schwarz/Weiß-Bilder einer Patientin (Abb. 1). Offenbar handelt es sich um die Vorher-/Nachher-Bilder einer Fettinjektion im Gesicht. Die genaue Recherche ergibt, dass es sich hier um Patientenbilder aus dem Fundus von Prof. Eugen Holländer, einem Berliner Chirurgen, handelt. Holländer begann 1906 mit der Transplantation von Fett; dieses wurde zumeist aus Hernien oder Lipomen gewonnen, Fettabsaugung gab es noch nicht. Fortgeführt wurde die Idee der Fetttransplantation von einem deutschen Chirurgen namens Erich Lexer, der dazu1919 das Buch „Zur freien Fetttransplantation“ veröffentlichte. Danach schien die Fetttransplantation in Vergessenheit zu geraten, waren doch die „Take-Raten“, also die Anheilungsraten, zu gering.

Abb. 1: Erste Vorher-/Nachher-Bilder einer Fettinjektion im Gesicht auf dem Cover des Standardwerkes „Fat Injection from Filling to Regeneration“ von Coleman und Mazzola

Mit der Verbesserung der Methoden der Fettabsaugung und -bereitstellung zur Infiltration nahmen die Zahl der Ideen zur Verwendung von Fett in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrtausends wieder zu. Durch die von Coleman und Mazzola vorgeschlagene Asservierung des Fettes mittels Zentrifugen und Infiltration mittels dünner Kanülen konnten Take-Raten von über 50% erzielt werden, womit der endgültige Durchbruch der Fetttransplantation gelungen war.

Mit der Zunahme des Indikationsspektrums erlebt derzeit die freie Fetttransplantation einen regelrechten Boom in der plastischen Chirurgie, der sich auch in der Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen niederschlägt. Fettinjektionen kommen im Speziellen zur Korrektur von Weichteildefiziten und Narben an der vorbehandelten Brust, zur Augmentation und Rekonstruktion der weiblichen Brust, zur Korrektur von Thoraxwanddeformitäten sowie von Kapselkontrakturen bei liegenden Implantaten zur Anwendung.

Methodik und Indikationen

Bei einer erfolgreichen Transplantation (hohe Take-Rate von über 60%) spielt die Zusammensetzung, also der Cocktail des Fettes bestehend aus Fett- und Stammzellen sowie aus Zytokinen, eine große Rolle. Mehr Volumeneffekt wird durch große Fettzellen, mehr Rejuvenationseffekt durch Stammzellen und Zytokine („Mikro- und Nanofett“) erzeugt.

Derzeit ist uns jedoch noch nicht klar, wo sich diese guten Fraktionen im Körperfett eines Patienten befinden. Hier zeigten Studien, dass in Hinblick auf Fettdepots und geplante Fettabnahmestellen keine Aussage über die Qualität, also über die Zellen und Zytokinfraktionen, gemacht werden kann.

Aus diesem Grund wird derzeit an unserer Abteilung die Entscheidung über die Fettabnahmestelle in Abhängigkeit vom Patientenwunsch und Patientenangebot getroffen. Präferierte Lokalisationen sind die Bauch-, Flanken, Reithosen- und Oberschenkelregionen. Das Fett wird mittels „Super Wet Technique“ mit dünnen 3- und 4-mm-Kanülen unter Zuhilfenahme der „Power Assisted Liposuction®“ entnommen. Abgesaugt werden dabei große und kleine Adipozyten (reife Fettzellen), Präadipozyten (also Stammzellen), Zytokine, Wachstumsfaktoren, Blut und Tumeszenzlösung. Danach wird das entnommene Fett bei 1000U/min für 3 Minuten zentrifugiert und für den Transfer in das Gewebe in 10-ml-Spritzen vorbereitet. Über Stichinzisionen in die Haut und mittels 2,7mm dünner Kanülen wird das Fett dann an den gewünschten Ort zur Volumen- und/oder Narbenkorrektur oder zur Rejuvenation gebracht. Um die Take-Rate möglichst hoch zu halten, wird dabei besonders darauf geachtet, dass die Fettinjektionbeim Zurückziehen der Injektionskanüle flächenhaft und fächerförmig und nicht (!) kugelförmig erfolgt.

Der beschriebene Fettransfer wird an unserer Abteilung immer in leicht überkorrigierender Weise durchgeführt. Dies geschieht aufgrund der bereits erwähnten tatsächlichen Take-Rate von 60–70% des infiltrierten Volumens. Um das gewünschte Resultat zu erreichen, sind mitunter mehrere Lipofilling-Sitzungen notwendig; selten reicht eine einzige Sitzung.

Nach einer Einheilungsphase von 8 Wochen kann dann der tatsächliche Effekt beurteilt werden. Die PatientInnen werden in dieser Phase angehalten, sich keiner Diät zur Fett- und Gewichtsreduktion zu unterziehen.

Wir wenden Lipofilling an der Brust/am Thorax bei folgenden Diagnosen an:

-

Thoraxwanddeformitäten

-

Brustasymmetrien, angeborene (tubuläre Deformität) und erworbene Brustdeformitäten (Voroperationen)

-

Brustdeformitäten, Narben nach brusterhaltenden Tumorektomien

-

Nachkorrektur von Brustrekonstruktionen mittels Lappenplastiken

-

Korrektur von Kapselfibrosen bei liegenden Implantaten

ästhetische Brustaugmentation

Wir möchten zum dargestellten Indikationsspektrum jeweils eine Kasuistik vorstellen (6 Fälle, Abb. 2–7). Bei den vorgestellten Fällen handelt es sich um eine therapeutische Volumen- und/oder Narbenkorrektur mittels Lipofilling.

Abb. 2: 45-jähriger Patient mit Thoraxwanddeformität rechts (Trichterbrust sowie Hypoplasie des M. pectoralis major und Areola-Mamillen-Komplexes rechts). Präoperativer Befund (A, B) und postoperatives Resultat nach 2 Sitzungen Lipofilling (Trichterbrust und M. pectoralis maior) sowie Versetzung des Areola-Mamillen-Komplexes (C, D)

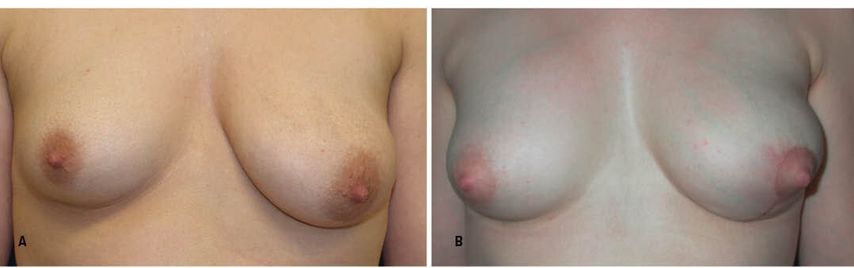

Abb. 3: 34-jährige Patientin mit Mamma-Asymmetrie rechts < links. Präoperativer Befund (A) und postoperatives Resultat nach 2 Sitzungen Lipofilling rechte Brust und angleichender Mastopexie links (B)

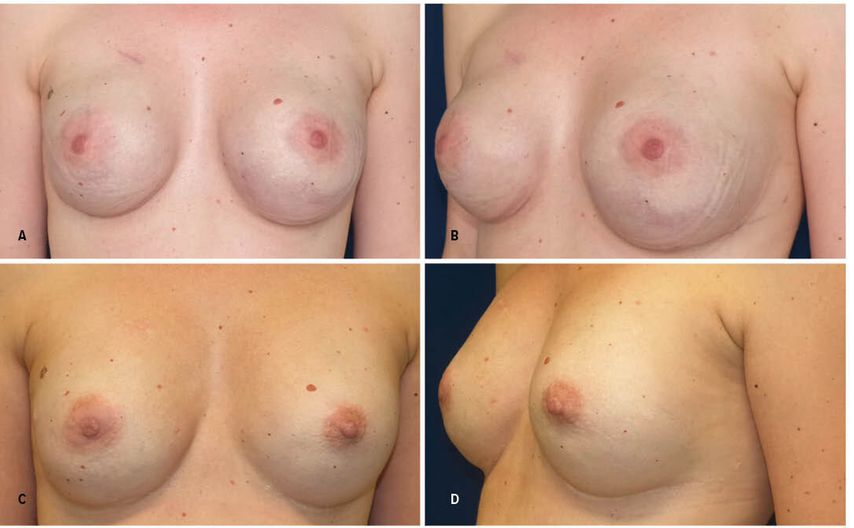

Abb. 4: 55-jährige Patientin mit Brustasymmetrie und Narbenkontraktur bei Z. n. brusterhaltender Tumorektomie der linken Brust. Präoperativer Befund (A, B) und postoperatives Resultat nach 3 Sitzungen Lipofilling rechte und linke Brust (C, D)

Abb. 5: 43-jährige Patientin nach beidseitiger Sofortrekonstruktion der Brüste mittels DIEP-Lappenplastiken bei genetischer Prädisposition. Postoperativer Befund nach beidseitiger DIEP-Lappenplastik mit Volumensdefizit in den oberen Quadranten beidseits (A). Postoperativer Befund nach einer Sitzung Lipofilling beider oberer Quadranten (B)

Abb. 6: 38-jährige Patientin mit Zustand nach „nipple-sparing mastectomy“ sowie Implantat-Sofortrekonstruktion (subpektorale Implantatlage im oberen Implantatpol) beidseits bei genetischer Prädisposition. Entwicklung von Vernarbung und Kapselfibrose im unteren Quadranten beidseits (unterer Implantatpol nur von bodenständiger Brusthaut bedeckt!) (A, B). Postoperatives Resultat nach 2 Sitzungen Lipofilling beider unterer Quadranten (C, D)

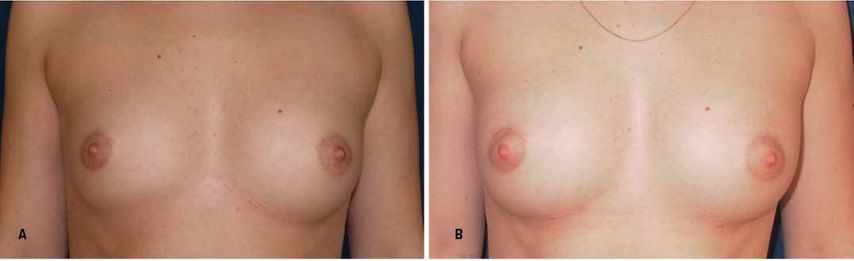

Abb. 7: 24-jährige Patientin mit dem Wunsch nach einer Brustaugmentation mittels Eigengewebe; präoperativer Befund (A). Postoperatives Ergebnis nach 2 Sitzungen Lipofiling beider Brüste (subglandulär und intramuskulär) (B)

Vielversprechende neue alte Technik

Der freie Fettransfer ist zur neuen Wunderwaffe in der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie avanciert. Ob zur Volumenkorrektur, Rejuvenation, Brustvergrößerung ohne Implantate, Korrektur von Narben oder von Kontrakturen, mit dem Erfassen des wirklichen Potenzials dieser neuen „alten“ Technik stehen wir erst am Anfang.

Die rezente Literatur zu Lipofilling in durch Mammakarzinome vorerkrankten Brüsten zeigt eindeutig keinen Zusammenhang zwischen dem Potenzial pluripotenter Stammzellen in onkologisch vorerkranktem Gewebe und einer erhöhten Tumorrezidivrate. Diese Evidenz gibt uns somit die Sicherheit, Lipofilling auch Patienten mit Tumoranamnese anzubieten (siehe Fälle in Abb. 4–6).

In der Situation der lokalen Gewebevernarbung (siehe Fälle aus Abb. 4 und 6) wenden wir neben dem Lipofilling auch die geschlossene Narbenlösung mittels Kanüle (sog. „Rigottomie“ nach Prof. Gino Rigotti) an: Hier werden zuerst mittels Lipofilling die Orte stärkerer subkutaner Narben und Adhärenzen sichtbar gemacht, und dann miteiner Kanüle (18G x 1½“) durch Punktion und scharfes Zerschneiden parallel zur Hautoberfläche die Narben gelöst. Meist erfolgt nach diesem Manöver noch ein wiederholtes Lipofilling an den Orten, wo die „Rigottomie“ durchgeführt wurde.

Um die bereits erwähnte Take-Rate von 60–70% gewährleisten zu können, müssen bei den operativen Sitzungen zumeist Lipofilling-Überkorrekturen vorgenommen werden. Anhand der vorgestellten Kasuistiken ist jedoch klar feststellbar, dass dazu nie nur eine, sondern zumeist 2–3 Sitzungen notwendig waren. Zwischen den Sitzungen wurde ein zeitliches Mindestintervall von mindestens 9 Wochen mit den Patienten vereinbart. Dieses Intervall resultiert aus der Tragezeit der Kompressionswäsche an den Orten der Fettentnahme (6–8 Wochen) und der Phase der Einheilung des transplantierten Fetts (8 Wochen). Das Tragen von Sport-/Stütz-BHs im Rahmen der Einheilungsphase ist hinsichtlich der Take-Rate eher kontraproduktiv. Diese BHs üben zu starken Druck auf die Brüste nach Lipofilling aus, und dieser wirkt sich negativ auf die Take-Rate aus. Extra für das Lipofilling entworfene BHs sind im Fachhandel bereits erhältlich. Diese sind besonders weich und üben keinen Druck auf das transplantierte Fett aus.

Angesichts des breiten Indikationsspektrums und der Neuartigkeit der Methode werden weitere klinische und experimentelle Forschung sowie eine akribisch fokussierte Dokumentation dieses breitgefächerten Patientenkollektivs im Sinne einer „evidence based medicine“ notwendig sein, um das gesamte Potenzial dieser Behandlungsmethode ausnützen und zum Heil und Wohlbefinden der damit behandelten Patienten anwenden zu können.

Literatur:

1 Coleman SR, Mazzola RF: Fat injection - from filling to regeneration. Quality Medical Publishing; Inc. St. Louis: Missouri, 2009 2 Kronowitz SJ et al.: Lipoflling of breast does not increase the risk of recurrence of breast cancer: a matched controlled study. Plast Reconstr Surg 2016; 137(2): 385-93

Das könnte Sie auch interessieren:

Filler sicher injizieren

Filler haben es zurzeit schwer. Gerade in der Laienpresse wird kritisch über sie berichtet (z.B. ARD/WDR: „Markt“ vom 16.10.2024). Dabei sind Filler – hier vor allem die ...

Narbenbehandlungen und Korrektureingriffe in der Praxis

Sowohl symptomatische und funktionell einschränkende Narben als auch ästhetisch störende und die Lebensqualität beeinträchtigende Vernarbungen machen eine differenzierte Narbentherapie ...

Optimierung des direkten Brauenliftings

Ein direkter Brauenlift bietet oft die präziseste und langfristigste Lösung, wenn es darum geht, eine abgesunkene Braue ästhetisch anzuheben. Gerade bei asymmetrischen oder künstlich ...