Chirurgische Therapie bringt dauerhafte Heilung

Autor:

PD Dr. med. Severin Läuchli

Dermatologisches Zentrum Zürich

E-Mail: chirurgie@dermazentrumzuerich.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Hidradenitis suppurativa ist eine nicht seltene, aber stark unterdiagnostizierte entzündliche Hauterkrankung. Sie ist gekennzeichnet durch rezidivierende Knoten und Abszesse vorwiegend in den grossen Hautfalten sowie Fisteln und ausgedehnte vernarbte Areale. Milde Formen können mit topischen antiseptischen sowie systemischen antientzündlichen Behandlungen therapiert werden. Die einzige kurative Therapie ist jedoch die grosszügige Exzision der befallenen Areale mit sekundärer Wundheilung, die aber lange Heilungszeiten bedingt.

Risikofaktoren und Diagnostik

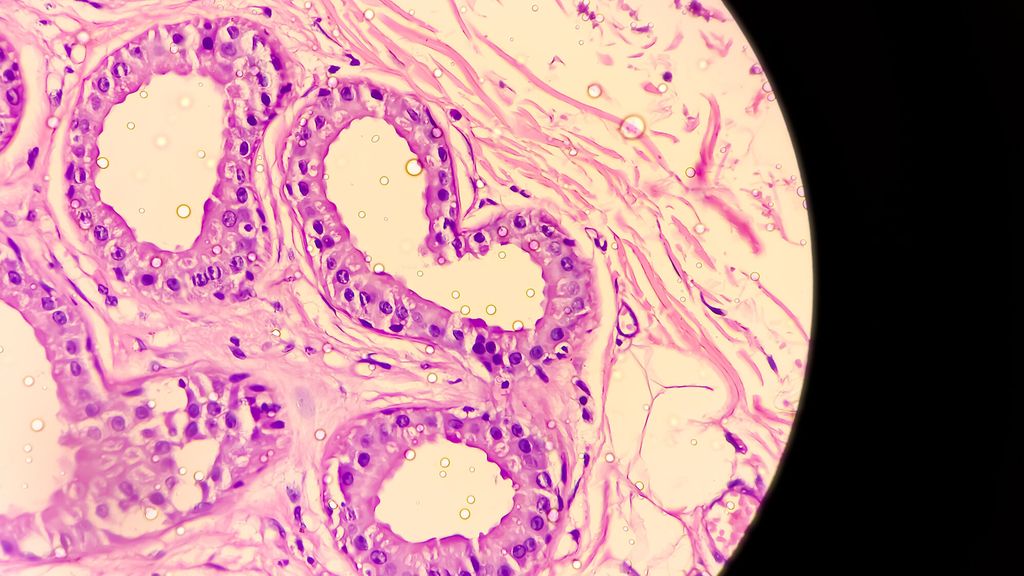

Ätiopathogenetisch steht bei der Hidradenitis suppurativa (HS) eine Okklusion der Follikel-Ausführungsgänge mit chronischer Entzündungsreaktion und ausgedehnten resultierenden Vernarbungen im Vordergrund. Im deutschen Sprachraum wird dafür oft die Bezeichnung Acne inversa verwendet, währenddessen international die Bezeichnung Hidradenitis suppurativa gebräuchlicher ist. Die Krankheit geht mit einer sehr grossen Einschränkung der Lebensqualität einher und zeigt in der Regel einen chronischen Verlauf. Der Krankheitsbeginn ist meistens in der Pubertät. Gross angelegte Untersuchungen haben gezeigt, dass die Diagnose einer Hidradenitis suppurativa oft erst mit beträchtlicher Verzögerung gestellt wird. Bei 73% der HS-Patienten in einer grösseren europäischen Kohorte wurde die Diagnose erst nach über 2 Jahren gestellt (im Vergleich zu 26% der Psoriasispatienten).1 Die durchschnittliche Zeitdauer zwischen den ersten Symptomen und einer etablierten Diagnose betrug bei HS-Patienten 7,2 Jahre (im Vergleich zu 1,6 Jahren bei Psoriasispatienten). Diese Verzögerungen waren grösser bei weiblichen Patienten mit mittelschwerer und schwerer Erkrankung. Es gibt verschiedene gut etablierte Risikofaktoren für die Krankheit, davon ist in erster Linie das Zigarettenrauchen erwähnenswert (OR 12,55), welches auch mit dem Schweregrad der HS korreliert. Daneben ist Übergewicht (BMI >30) ebenfalls deutlich assoziiert mit HS (OR 4,42) und ebenfalls mit dem Schweregrad korrelierend.2 Weitere auslösende Faktoren können mechanische Reibungen sein. Daneben ist die Krankheit assoziiert mit verschiedenen anderen systemischen Erkrankungen, in erster Linie mit dem metabolischen Syndrom, daneben treten aber auch Depressionen, PCOS, Malignome, Schmerzsyndrome und spinozelluläre Karzinome der Haut häufiger auf. Zur Beurteilung des Schweregrades der Erkrankung gibt es verschiedene etablierte Staging-Modelle, im Alltag wird am häufigsten das Staging nach Hurley verwendet. Im Hurley-Stadium I liegen einzelne oder mehrere Abszesse ohne Sinustrakt oder Vernarbungen an den typischen Manifestationsstellen vor. Im Stadium II dominieren einzelne rezidivierende Abszesse mit Sinustrakten und Vernarbungen, während im Hurley-Stadium III multiple miteinander verbundene Trakte und Abszessformationen über ganze anatomische Areale mit diffuser Verbreitung vorliegen.

Stadienadaptierte Behandlung

Die Behandlung der HS erfolgt stadienadaptiert und muss stets über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.3 Begleitfaktoren wie Zigarettenrauchen, mechanische Reibung und Übergewicht sollten mit dem Patienten besprochen werden. Leider führt aber z.B. ein Nikotinstopp selten zu einer sofortigen Besserung der Erkrankung, langfristig ist dieser aber unbedingt anzustreben. Aufgrund der assoziierten Begleiterkrankungen ist bei diesen Patienten auch immer eine interdisziplinäre Betreuung anzustreben. Für ganz leichte Formen der HS genügen oft topische antiseptische Behandlungen in Form von Waschlösungen oder topischen Antibiotika, in erster Linie Clindamycin. Meistens muss diese Behandlung aber auch in leichten Stadien mit einer systemischen Behandlung kombiniert werden. Hier eignet sich als antiinflammatorische Behandlung in erster Linie die längerfristige Gabe von Tetracyclinen (z.B. Doxycyclin 50–200mg täglich über 3 Monate) oder hoch dosierte Gabe von Zinkglukonat (90mg täglich). Diese Behandlung kann auch ergänzt werden durch die intraläsionale Injektion von Steroiden in einzelne hartnäckige Knoten. Bei grösserer Ausdehnung (ab Hurley-Stadium II) wurde ein gutes Ansprechen auf die antibiotische Kombination von Rifampicin und Clindamycin über mindestens 10 Wochen gezeigt. Auch andere antientzündliche Behandlungen wie Dapson können versucht werden. Retinoide alleine sind in der Regel wenig erfolgversprechend, Acitretin zeigte besseres Ansprechen als Isotretinoin. Bei fehlendem Ansprechen auf systemische Antibiotika und entsprechender Einschränkung der Lebensqualität ist auch die antientzündliche Behandlung mit TNF-α-Inhibitoren indiziert, in der Schweiz ist für die Erkrankung Adalimumab zugelassen. Alle diese Behandlungen müssen über mehrere Monate bis Jahre verabreicht werden.

Chirurgische Behandlung

Als einzige kurative Behandlung dieser Erkrankung bietet sich die weiträumige chirurgische Exzision der befallenen Areale an. Je mehr einzelne rezidivierende und vernarbende Läsionen an der gleichen Stelle auftreten, desto eher profitiert der Patient von der chirurgischen Behandlung. Bei weiträumig disseminierten und wenig vernarbenden Läsionen ist oft eine langfristige systemische Behandlung angezeigt. Die Inzision und Entleerung von einzelnen Knoten bringen lediglich eine kurzfristige Entlastung und sollten eigentlich nur im Akutfall bei schmerzhaften Knoten durchgeführt werden. Aufgrund einer zu spät gestellten korrekten Diagnose oder Unkenntnis der Behandler wird dieses Verfahren aber sehr oft repetitiv durchgeführt, was für den Patienten durch die mehrfachen chirurgischen Eingriffe sehr belastend sein kann. Für Patienten mit ausgedehnten Läsionen (Hurley-Stadium III) ist die erfolgversprechendste Behandlung die weiträumige Exzision ganzer Areale in stationärem Setting, wobei der Exzisionsdefekt je nach Ausdehnung sekundär heilen oder mit einer Spalthauttransplantation gedeckt werden kann. Obwohl diese Behandlung auch in grossen vernarbten Arealen resultiert und eine lange Abheilungszeit benötigt, ist sie für Patienten mit dieser schweren Erkrankung oft sehr entlastend. Gleichzeitig kann in solchen Fällen oft eine vorliegende Hautredundanz korrigiert werden (Oberschenkelstraffung, Fettschürzen-Reduktion).

Bei einzelnen rezidivierenden und oder vernarbenden Läsionen (Hurley-Stadium II) kann eine langfristige Abhilfe durch vollständige Exzision dieser Läsionen bis in gesundes Gewebe und Sekundärheilung oder Teiladaption der Wunde erzielt werden. Ein direkter Wundverschluss oder eine Lappenplastik würden zwar die Abheilungszeit verkürzen, sind aber mit leicht höheren Rezidivraten vergesellschaftet und sollten deshalb unterlassen werden.4 Durch eine Teiladaptation der Wunden kann die Wundfläche auf etwa die Hälfte verkleinert werden, wodurch die Abheilungszeit von 8–12 Wochen auf 2–4 Wochen verkürzt werden kann. Die Patienten können während dieser Zeit in der Regel die Wunden selbst ausduschen und die Verbandwechsel selbst vornehmen. Eine interessante Alternative ist die Exzision dieser Läsionen mit dem CO2-Laser im Schneidemodus. Mit diesem Instrument kann sodann im defokussierten Modus gleichzeitig die Blutstillung vorgenommen, verbleibende vernarbte Anteile evaporisiert und das Gewebe etwas kontrahiert werden.5 Nach diesem Verfahren ist eine Heilungszeit von 6–8 Wochen zu erwarten. Diese kann verkürzt werden z.B. durch die Applikation eines Hautersatzverfahrens oder einer allogenen Wundmatrix unmittelbar postoperativ. Mit dieser kombinierten Behandlung können solche hartnäckigen Läsionen innert ca. 4 Wochen zur Abheilung gebracht werden und es resultiert in der Regel ein weiches Narbengewebe, welches den Patienten nicht stört und in welchem meistens keine Rezidive mehr auftreten.

Zusammenfassend ist beim Krankheitsbild der Hidradenitis suppurativa die frühzeitige Diagnose der Erkrankung und allfälliger assoziierter Begleiterkrankungen wichtig. Rezidivierende Inzisionen von Einzelläsionen sollten wenn möglich vermieden werden. Bei leichteren Fällen oder solchen mit sehr disseminierten Läsionen ist eine systemische antientzündliche Behandlung über mehrere Monate indiziert, während bei schwereren Fällen sowie rezidivierenden oder vernarbenden Einzelläsionen die weiträumige chirurgische Exzision die einzige kurative Behandlung darstellt. Durch moderne Verfahren wie die Exzision mit dem CO2-Laser und die postoperative Versorgung mit allogener Wundmatrix kann diese langwierige Behandlung für den Patienten deutlich angenehmer gestaltet werden.

Literatur:

1 Saunte et al.: Diagnostic delay in hidradenitis suppurativa is a global problem. Br J Dermatol 2015; 173(6): 1546-9 2 Revuz JE et al.: Prevalence and factors associated with hidradenitis suppurativa: results from two case-control studies. J Am Acad Dermatol 2008; 59(4): 596-601 3 Hunger et al: Swiss practice recommendations for the management of hidradenitis suppurativa/acne inversa. Dermatology 2017; 233: 113-19 4 Mehdizadeh A et al.: Recurrence of hidradenitis suppurativa after surgical management: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2015; 73(5 Suppl 1): S70-7 5 Hazen PG et al.: Hidradenitis suppurativa: successful treatment using carbon dioxide laser excision and marsupialization. Dermatologic Surgery 2010; 36(2): 208-13

Das könnte Sie auch interessieren:

KI in der Dermatologie

Die Dermatologie zählt zu den Fachgebieten der Medizin, in denen visuelle Befunde eine zentrale Rolle spielen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen erlaubt oftmals eine Vorhersage ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...