Das 1x1 der dermatologischen Chirurgie in der Praxis

Autoren:

Dr. Tobias Thuile

Dr. Klaus Eisendle, PhD, MSc, MBA

Lehrabteilung Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Zentralkrankenhaus Bozen

E-Mail: to.thuile@googlemail.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Chirurgie der Haut und Unterhaut ist fester Bestandteil der Dermatologie. Auch in der niedergelassenen dermatologischen Praxis kann mit etwas Aufwand und Training eine hochwertige Chirurgie angeboten werden.

Keypoints

-

Tumorfreie Schnittränder sind das oberste Ziel der onkologischen Dermatochirurgie.

-

Eine optimale Rekonstruktion unter ästhetischen Gesichtspunkten schließt sich daran an.

-

Die Beachtung der Hautspannungslinien und im Gesicht zusätzlich der ästhetischen Einheiten kann das Erscheinungsbild von Narben wesentlich verbessern.

Die Dermatochirurgie umfasst ein weites Spektrum von gering invasiven Eingriffen wie oberflächlichem Shaving und Stanzbiopsien und reicht hin zu komplexen Rekonstruktionen nach ausgedehnten Tumorexzisionen und Verbrennungen. Ein großer Teil der dermatochirurgischen Eingriffe beschränkt sich auf kleine Areale der Haut oder Schleimhäute. Diese Operationen erfordern einen überschaubaren materiellen und personellen Aufwand und ein geringes Infektionsrisiko. Sie eignen sich hervorragend für eine ambulante Chirurgie in Lokalanästhesie. Erfolgen solche Eingriffe direkt in der niedergelassenen Praxis, werden Überweisungen mit möglichem Zeitverlust und Missverständnissen vermieden. Im optimalen Fall wird der Patient von der Verdachtsdiagnose bis hin zur Therapie, Befundmitteilung und Follow-up vom selben Arzt betreut.

Präoperative Gesichtspunkte

Für die ambulante chirurgische Tätigkeit sind einige präoperative Gesichtspunkte zu beachten. Dazu zählen in erster Linie eine korrekte Indikationsstellung und Verdachtsdiagnose. Eine gründliche und schriftlich dokumentierte Aufklärung ist unerlässlich. Aufgeklärt wird über die Technik und damit verbundene Risiken, aber auch über mögliche Behandlungsalternativen. Die Aufklärung erfolgt mindestens einen Tag vor dem geplanten Eingriff, um dem Patienten eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. In der Programmierung des Eingriffs ist ein ausreichender Zeitslot einzuteilen. Die individuellen Fähigkeiten, das vorhandene Team und das Auftreten und Management möglicher Komplikationen sind in der Zeitplanung mit einzubeziehen. Hektik im Eingriffsraum kann nicht nur den behandelnden Arzt, sondern auch den verunsicherten Patienten in eine unnötige Stresssituation bringen. Vor jeder Operation ist zu überprüfen, ob das für den geplanten Eingriff notwendige Material vorrätig ist und alle notwendigen Instrumente vorhanden und in Funktion sind. Jedes entnommene Präparat wird einer histopathologischen Diagnostik zugeführt.

Strukturelle und materielle Voraussetzungen

Bei kleinen Eingriffen an der Haut und Subkutis handelt es sich um Operationen mit geringem Risiko für Wundinfektionen. Die strukturellen Voraussetzungen eines dafür notwendigen Eingriffsraumes unterscheiden sich von einem Operationssaal. Das Risiko der geplanten Eingriffe und die dafür vorgesehenen baulichen und funktionellen Anforderungen können sich regional unterscheiden und sind mit dem beratenden Hygieniker zu besprechen. In der Regel sind die Bestimmungen auch in der niedergelassenen Praxis gut umsetzbar. Ein Großteil der dermatochirurgischen Eingriffe kann mit einer überschaubaren Anzahl an Instrumenten durchgeführt werden. Ob es sich dabei um sterile Einweg-Instrumente handelt oder sterilisiert wird, hängt von der Organisation und Kalkulation in der Praxis ab. Die jeweiligen Vor- und Nachteile sind abzuwägen. Ein typisches dermatochirurgisches Set beinhaltet ein Skalpell mit Klinge Nr. 15 (oder Nr. 10 bei größeren Exzisionen), eine chirurgische Pinzette (z.B. Adson), einen Nadelhalter (z.B. Mayo Hegar), eine gebogene stumpfe Präparierschere (z.B. Metzenbaum), eine Fadenschere und eine gebogene Mosquitoklemme. Durch die Verwendung von kleinen Wundhaken (z.B. Gillies) kann präzise und besonders wundrandschonend operiert werden. Ist kein Wundhaken zur Hand kann er in Einzelfällen durch eine Einmalspritze (1ml) mit Luer-Lock-Anschluss und selbst gebogener Nadel ersetzt werden. Die Möglichkeit einer Blutstillung bei Verletzung von Gefäßen sollte gegeben sein. Gut eignet sich dafür ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit der Fähigkeit zur bipolaren Koagulation.

Zum Wundverschluss steht eine große Auswahl an Fadenmaterialien zur Verfügung. Die einfache Hautnaht erfolgt mit nicht resorbierbaren Monofilament-Fäden. Feinere Eingriffe im Gesicht erfordern Fadenstärken von 5–0 bis 4–0, während am Körper Fadenstärken von 4–0 bis 3–0 verwendet werden. Bei Eingriffen an der Kopfhaut oder den Extremitäten mit größerer Wundspannung kann eine Fadenstärke von 2–0 notwendig sein. Für die Chirurgie am Hautorgan empfiehlt sich die Wahl einer 3/8 kreisförmigen Nadelform mit einem schneidenden Nadelkörper („reverse cutting“) mit einer gestreckten Länge von 16–19mm oder 13mm für feine Gesichtsnähte. Geflochtenes resorbierbares Fadenmaterial hat Vorteile beim Knüpfen und der Zugfestigkeit, während resorbierbare Monofilament-Fäden besser durch das Gewebe gleiten und geringere Gewebereaktionen verursachen.

Ein überwiegender Teil der Eingriffe am Hautorgan kann in Lokalanästhesie erfolgen. Das Lokalanästhetikum wird dabei unverdünnt fächerförmig subkutan unter die markierten Schnittränder injiziert. Die Anwendung von Tumeszenz-Lokalanästhesie bietet die Möglichkeit, auch ausgedehntere dermatologische Operationen in Lokalanästhesie durchzuführen. Dabei werden größere Volumina der verdünnten Lösung subkutan eingespritzt und eine spontane Verteilung im subkutanen Fettgewebe abgewartet. Durch den Zusatz von Adrenalin ergibt sich der Vorteil geringerer intraoperativer Blutung und einer Hydrodissektion des Gewebes. Allerdings steigt das Nachblutungsrisiko, weshalb auf eine gründlichere Blutstillung zu achten ist. Eingriffe am Nagelapparat, Fingern oder Zehen erfolgen in Leitungsanästhesie. Durch Anlegen einer Blutsperre (z.B. mit einem sterilen Fingerling) lässt es sich in Blutleere operieren.

Techniken

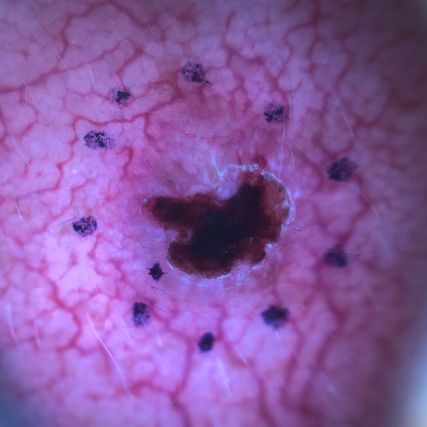

Die spindelförmige Exzision ist die Standardtechnik der Dermatochirurgie. Eine präoperative Markierung und auflichtmikroskopische Kontrolle erhöhen die Sicherheit von tumorfreien Schnitträndern. Der Sicherheitsabstand wird entsprechend der Verdachtsdiagnose gewählt. Wird die Spindellänge zu kurz eingezeichnet, besteht die Gefahr von Aufwerfungen an den Spindelenden nach dem Wundverschluss. Eine Spindel mit einem Länge-Breiten-Verhältnis von ca. 3:1 lässt sich in der Regel gut verschließen, ohne zu einer übermäßig langen Narbe zu führen. Um ein ästhetisch ansprechendes Narbenbild zu erhalten, sollte an den Wundrändern möglichst wenig Spannung anliegen. Dies kann unter anderem durch eine Ausrichtung der Spindelachse entlang der Hautspannungslinien erreicht werden. Auch eine Unterminierung der Wundränder in der Breite der Wunde selbst und ein anschließender mehrschichtiger Wundverschluss mit einer intrakutanen Matratzennaht oder Schmetterlingsnaht in der Tiefe kann Spannung von den Wundrändern nehmen. Ist diese Verschlusstechnik geplant, sollte bereits beim Hautschnitt anstatt des klassischen, zur Hautoberfläche senkrechten Schnitts ein leicht nach innen (ca. 30°) geneigter Schnitt erfolgen. Der Hautverschluss selbst kann mit Einzelstichnähten, einer fortlaufenden Intrakutannaht, Wundverschlussstreifen oder Hautkleber erfolgen.

Die Dermatochirurgie im Gesicht stellt besondere Anforderungen an die Planung. Bei jeder Exzision steht die Tumorfreiheit an erster Stelle. Gerade im Gesicht empfiehlt sich zunächst eine Entfernung der Hautläsion nach seiner Form mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Erst nach Entfernung im Gesunden, idealerweise nach histologischer Schnittrandkontrolle, kann der Wundverschluss erfolgen. Die Hautspannungslinien verlaufen im Gesicht senkrecht zum Faserverlauf der Gesichtsmuskulatur und können durch Bewegungen der mimischen Muskulatur dargestellt werden. Eine Besonderheit im Gesicht ist die Einteilung in ästhetische Einheiten und die freien Ränder, wie an den Nasenflügeln, den Augenbrauen, den Augenlidern und den Lippen. Ästhetische Einheiten sollten bei Rekonstruktionen, wo möglich, nicht überschritten werden. Die Grenzlinien zwischen den ästhetischen Einheiten, wie der Nasolabialfalten, die nasalen Konturen, die Augenbrauen oder der präaurikuläre Sulcus eignen sich besonders gut, um Narben geschickt zu verstecken. Durch die speziellen anatomischen Gegebenheiten stößt die Spindelexzision oft an ihre Grenzen. In diesen Fällen kann auf verschiedene Arten von Nahlappenplastiken ausgewichen werden. Gerade dabei muss vor dem Verschluss eine Tumorfreiheit garantiert sein, um eine Verschleppung von Tumorzellen zu verhindern. In der Planung der Nahlappenplastiken sind die ästhetischen Einheiten und die Lage der späteren Narben besonders zu beachten. Nicht zu vernachlässigen ist, dass in einigen Bereichen im Gesicht auch eine Heilung per secundam oder eine freie Hauttransplantation rationale Verschlussmethoden sein können.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

KI in der Dermatologie

Die Dermatologie zählt zu den Fachgebieten der Medizin, in denen visuelle Befunde eine zentrale Rolle spielen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen erlaubt oftmals eine Vorhersage ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...