Mit Klinik und Serologie Borreliose sicher diagnostizieren

Bericht:

Martha-Luise Storre

Obwohl die klinischen Manifestationen der Borreliose bereits gut untersucht und verstanden sind, kann die Abklärung und Diagnostik herausfordernd sein. Was gilt es in der Praxis zu beachten – von der Anamnese bis zu den Laborwerten?

Keypoints

-

Bis zu 50 Prozent der Zecken in der Schweiz sind mit Borrelien infiziert.

-

Borreliose tritt in drei Stadien auf: die frühe lokalisierte, die frühe disseminierte und die späte Erkrankung.

-

Die Stadien können überlappend auftreten oder übersprungen werden.

-

Eine Serologie im Stadium I der Borreliose sollte nicht erfolgen, da es keine geeignete Diagnostik für ein Erythema migrans ist, auch nicht für dessen Ausschluss.

-

Die Kombination aus guter Klinik und entsprechender Serologie ermöglicht eine gezielte Diagnose.

Borreliose kann durch die drei pathogenen Arten Borrelia (B.) burgdorferi, B. afzelii und B. garinii ausgelöst werden, erläuterte Dr. med. Maya Wolfensperger, leitende Ärztin am Institut für Dermatologie und Venerologie des Stadtspitals Zürich. Während B. burgdorferi vor allem in Amerika vorkomme, sind es in Europa laut der Expertin hauptsächlich die zwei anderen Spirochäten. Die Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Infektion in Nordamerika, Europa und Asien.1 In der Schweiz sind laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) rund fünf bis 30 Prozent – stellenweise sogar bis 50 Prozent – der Zecken mit Borrelien infiziert. Schätzungen gehen davon aus, dass hierzulande jährlich 10000 Personen an einer Borreliose erkranken.1 Es ist nicht die Zecke, die den Wirt auswählt, sondern der Wirt liest die Zecke auf, beschrieb Wolfensperger den Übertragungsweg. Im Vorbeigehen streifen sie sich auf die Haut des Wirts und sind 30 Minuten bis wenige Stunden unterwegs, bis sie einen geeigneten Ort für den Stich finden. Da für die Saugnahrung mehrere Tage benötigt werden, bevorzugen die Zecken geschützte Stellen wie die Axillar- und Inguinalregion oder den Hinterkopf, wo sie nicht so leicht durch Kratzen entfernt werden können. Lediglich in einem Viertel der Fälle erinnern sich die Betroffenen an einen Zeckenstich. Hier komme es auf eine gute Anamnese an, beispielsweise bezüglich der Aktivitäten im Freien, so die Dermatologin.

Drei Stadien der Erkrankung

Klinisch präsentiert sich die Borreliose in drei Stadien: die frühe lokalisierte, die frühe disseminierte und die späte Erkrankung. Die klinischen Merkmale der einzelnen Phasen könnten sich überschneiden. Zudem könne direkt ein Stadium III vorliegen, ohne dass zuvor Zeichen oder Symptome aufgetreten sind, die auf eine frühere Borreliose hindeuten, berichtete Wolfensperger.

Bei der frühen lokalisierten Erkrankung liegt charakteristischerweise wenige Tage bis einen Monat nach dem Stich ein Erythema chronicum migrans (EM) vor. Als assoziierte Symptome gelten Müdigkeit, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Myalgie, Arthralgie sowie regionale Lymphadenopathie.2

Wenn mehrere Erythema migrans vorhanden sind, dann bedeute dies nicht, dass auch mehrere Zeckenstiche vorliegen. Vielmehr handelt es sich um eine frühe disseminierte hämatologische Streuung, erklärte die Expertin. Dies trete in der Regel Wochen bis Monate nach der Infektion auf. Parallel können kardiale Symptome, wie AV-Block oder eine Myoperikarditis vorliegen, ebenso wie neurologische Befunde (klassische Trias aus Meningitis, ein- oder beidseitiger Hirnnervenlähmungen, motorischer oder sensorischer Radikuloneuropathie).3,4 Kutan zeigten sich in der frühen disseminierten Erkrankung multiple EM oder auch ein solitäres Lymphozytom, das sich als bläulicher livider Knoten manifestiert. Bei Kindern finde man dies häufig am Ohrläppchen, bei den Erwachsenen eher im Brustbereich, berichtete Wolfensperger.

In Stadium III der Borreliose, also der späten Erkrankung, treten die Symptome Monate bis einige Jahre nach Beginn der Infektion auf. Einige dieser Patient:innen haben keine Vorgeschichte einer frühen lokalisierten Borreliose. Initial präsentiere sich die Erkrankung ödematös und rötlich an den Akralen. Wenn sie persistiert, kommt es kutan zu einer Acrodermatitis chronica atrophican.5 Wurde in der Frühphase der Erkrankung behandelt, treten diese Merkmale jedoch nicht auf, so die Referentin.

Hinsichtlich einer möglichen Chronifizierung der Borreliose berichtete Wolfensperger, dass fünf bis 15% der Patient:innen ein Post-Treatment-Syndrom entwickeln: Dies äussere sich durch unspezifische Symptome wie eine persistierende Arthritis, die noch Monate oder Jahre nach der Behandlung der Erkrankung auftreten können. Bei der Mehrheit der Betroffenen bessern sich diese Symptome allmählich im Laufe von sechs Monaten bis zu einem Jahr. Jedoch gebe es keine überzeugenden wissenschaftlichen Beweise für dieses Syndrom.

Besonderheit in Schwangerschaft und Stillzeit

Was passiert, wenn sich eine schwangere oder stillende Frau mit Borrelien infiziert? Es gebe kein definierbares kongenitales Borreliose-Syndrom, berichtete Wolfensperger. So komme es bei einer durchgeführten Behandlung der Borreliose während der Schwangerschaft nicht zu kongenitalen Anomalien oder zum Absterben des Fötus. Die Therapie erfolgt mit Amoxicillin oder Ceftriaxon. Auch für Frauen, die nach der Entbindung an Borreliose erkranken, gibt es keine Hinweise darauf, dass Borrelien beim Stillen übertragen werden können.6

Borrelien-Diagnostik

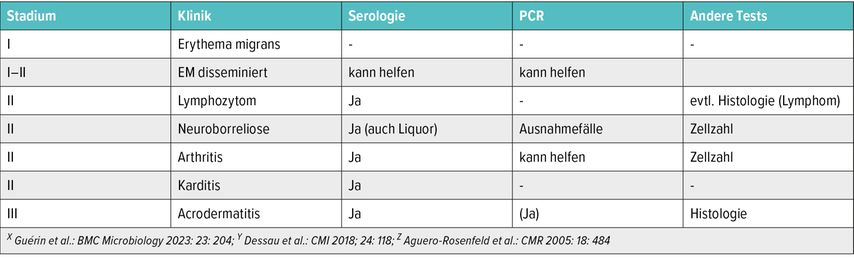

Für die Diagnostik einer Borreliose eignen sich mit der Serologie und der PCR zwei Methoden. Keinen Stellenwert haben hingegen eine PCR der Zecke, eine PCR vom Blut, ein Lymphozytentransformationstest sowie Bluttropfen- und Blutausstrich-Mikroskopie, erläuterte PD Dr. sc. nat. Philipp Bosshard, Laborleiter FAMH an der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich. Allgemein empfohlen wird eine an den Stadien und der Klinik orientierte Diagnostik (Tab.1).7–9«Bei einem Erythema migrans im Stadium I sollte aufgrund der niedrigen Sensitivität und Spezifität keine Labordiagnostik durchgeführt werden. In den späteren Stadien ist die Serologie empfohlen und häufig hilfreich, die PCR kann zusätzlich in Einzelfällen von Nutzen sein», berichtete Bosshard.

Tab. 1: Empfehlungen zur Borrelien-Diagnostik (modifiziert nach Guérin et al., Dessau et al. sowie Aguero-Rosenfeld et al.)x, y, z

Betrachtet man Daten aus Deutschland zur Seroprävalenz von B. burgdorferi, so zeigt sich, dass bei circa fünf Prozent der Frauen und zehn Prozent der Männer Antikörper gegen Borrelien vorhanden sind, obwohl die Personen gesund sind.10 Hierbei handelt es sich um sogenannte Seronarben.

In der Serologie erfolgt zunächst ein Screening auf IgG und IgM: Ein paar Wochen nach der Infektion werde in der Regel zuerst IgM gebildet und etwas später IgG, so der Labormediziner. «Die Anzahl der Banden im Immunoblot nehmen im Verlauf der Erkrankung generell zu.» Je besser die Klinik ist, desto wertvoller ist die Serologie, meinte Bosshard. Eine Seronegativät schliesse eine späte Borreliose aus, während eine Seropositivität obligatorisch für eine späte Borreliose sei. «Im Gegensatz zur Syphilis muss bei Borrelien keine serologische Therapiekontrolle durchgeführt werden, da es hier keinen Aktivitätsparameter gibt», erklärte der Experte. «Die Borrelien-Serologie kann nicht mit Sicherheit eine Seronarbe von einer aktiven Infektion unterscheiden, weshalb die Klinik bei der Diagnostik so entscheidend ist», schloss Bosshard.

Quelle:

Digitaler Update-Kurs «Infektiologie» anlässlich der Zürcher Dermatologischen Fortbildungstage (ZDFT) am 21. Juni 2024

Literatur:

1 Bundesamt für Gesundheit (BAG): Borreliose/Lyme-Krankheit. BAG 2023. Online verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/borreliose-lyme-krankheit.html ; zuletzt abgerufen am 11.9.2024 2 Nadelman RB et al.: The clinical spectrum of early Lyme borreliosis in patients with culture-confirmed erythema migrans. Am J Med 1996; 100: 502 3 Halperin JJ: Nervous system Lyme disease. Infect Dis Clin North Am 2008; 22: 261 4 Ogrin K et al.: Course and outcome of early European Lyme neuroborreliosis (Bannwarth Syndrome): clinical and laboratory findings. Clin Infect Dis 2016; 63: 346 5 Stanek G, Strie F: Lyme borreliosis. Lancet 2003; 362: 1639 6 Strobino B et al.: Maternal Lyme disease and congenital heart disease: A case-control study in an endemic area. Am J Obstet Gynecol 1999; 180(3 Pt 1): 711-6 7 Guérin M et al.: Lyme borreliosis diagnosis: state of the art of improvements and innovations. BMC Microbiol 2023; 23(1): 204 8 Dessau RB et al.: To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis: a position paper of ESGBOR, the ESCMID study group for Lyme borreliosis. Clin Microbiol Infect 2018; 24(2): 118-24 9 Aguero-Rosenfeld ME et al.: Diagnosis of lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev 2005; 18(3): 484-509 10 Wilking et al.: Antibodies against Borrelia burgdorferi sensu lato among adults, Germany, 2008-2011. Emerging Infectious Diseases 2015; 21(1): 107-10

Das könnte Sie auch interessieren:

KI in der Dermatologie

Die Dermatologie zählt zu den Fachgebieten der Medizin, in denen visuelle Befunde eine zentrale Rolle spielen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen erlaubt oftmals eine Vorhersage ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...