Primäre Hyperhidrose: eine behandelbare Krankheit

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Daisy Kopera, EMBA, MEd

Leiterin des Zentrums für Ästhetische Medizin

Univ.-Klinik für Dermatologie

Medizinische Universität Graz

E-Mail: daisy.kopera@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Primäre axilläre Hyperhidrose schränkt die Lebensqualität der Betroffenen ein. Die bisherigen Therapieoptionen reichen von Cremen, Gels, Stiften, Kapseln bis zur chirurgischen Intervention. Entweder unwirksam, invasiv oder teuer – sehr zufriedenstellend waren sie alle nicht. Nun gibt es neue Präparate, die topisch angewendet werden und kaum Nebenwirkungen aufweisen.

Keypoints

-

Als primäre Hyperhidrose wird eine durch regulatorische Dysfunktion des Sympathikus ausgelöste Überfunktion der Schweißdrüsen bezeichnet, die temperatur- und bewegungsunabhängig auftritt.

-

Viele Betroffene nehmen ihre Hyperhidrose stillschweigend hin, da sie nicht über die Möglichkeit einer Behandlung informiert sind.

-

Bisherige Therapieoptionen der Hyperhidrose waren in vielen Aspekten nicht zufriedenstellend – sie waren entweder invasiv und aufwendig, schmerzhaft, hatten heftige Nebenwirkungen oder waren teuer.

-

Die topische Behandlung mit Glycopyrroniumbromid (GPB) kann diese belastende Erkrankung deutlich lindern, und dies ohne nennenswerte Nebenwirkungen.

Schweißdrüsen sind Hautanhangsgebilde. Sie liegen in der Lederhaut und dienen der Temperaturregulation des Körpers. Die Myoepithelzellen des vom Haar-Talgdrüsen-Follikel unabhängigen Ausführungsganges pumpen durch Kontraktion den Schweiß an die Hautoberfläche, wo sie zum Hydrolipidfilm der Hautoberfläche beitragen. Grundsätzlich sind sie als merokrine (ekkrine) Schweißdrüsen überall am Körper zu finden, außer an den Lippen und an der Glans penis, und geben cholinerg gesteuert ein wässriges, geruchloses Sekret ab. In bestimmten Arealen wie den Achseln, Leisten und im Genitalbereich sind sie größer und geben zusätzlich ab der Pubertät adrenerg gesteuert als apokrine „Duftdrüsen“ ein fetthaltiges Sekret ab, das durch Pheromone und die Anwesenheit von Bakterien zur Geruchsentwicklung führen kann. Bei Anstrengung oder Hitze werden die Schweißdrüsen aktiviert, um die Körpertemperatur stabil zu halten.

Hyperhidrose als medizinisch-pharmakologisch behandelbares Symptom einer unterdiagnostizierten Krankheit

Durch verschiedene Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus), durch Hormone oder Medikamente ausgelöst ist eine sekundäre Hyperhidrose, während man das übermäßige Schwitzen, das temperatur- und bewegungsunabhängig auftritt, als primäre Hyperhidrose bezeichnet. Diese vermehrte Überproduktion der Schweißdrüsen wird durch eine regulatorische Dysfunktion des sympathischen Nervensystems ausgelöst und ist so als krankhafte Veränderung einer natürlichen Körperfunktion anzusehen. Viele Betroffene nehmen dieses Symptom resigniert zur Kenntnis, ohne darüber nachzudenken, dass man es als Krankheit auch behandeln kann.

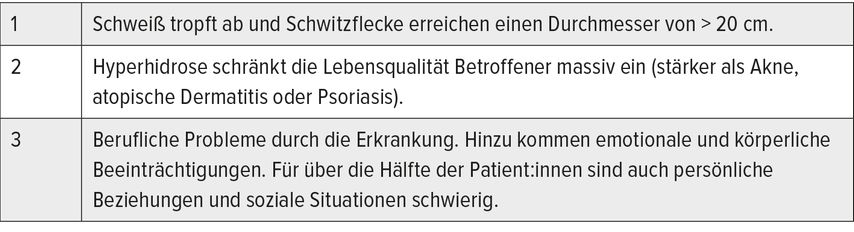

Typisch für die primäre Hyperhidrose ist das lokalisiert auftretende vermehrte Schwitzen, vor allem in den Achselhöhlen, seltener an den Handflächen und/oder Fußsohlen oder im Bereich des Gesichts. Tabelle 1 zeigt die Schweregrade der primären axillären Hyperhidrose (PAHH).

Therapieoptionen bei Hyperhidrose

Zur Behandlung der PAHH1 standen bisher folgende Maßnahmen zur Verfügung: topische Therapie mit Deodorants und Antiperspirantien (z.B. mit Aluminiumsalzen),2 Leitungswasseriontophorese mit Schwämmchen, Injektionstherapie mit Botulinumtoxin A, apparative Behandlung mit Radiofrequenz, Mikrowellen oder Ultraschall, chirurgische Entfernung der Schweißdrüsen oder chirurgische Blockade des Ganglion stellatum und die systemische Therapie mit Anticholinergika oder Neuroleptika. Die topischen Behandlungsalternativen waren bislang nicht zufriedenstellend, die Leitungswasser-Iontophorese in den Axillen ist eher schwierig in der Durchführung, die intrakutane Instillation von Botulinumtoxin ist schmerzhaft, teuer und nur temporär wirksam, die chirurgischen Maßnahmen sind invasiv und aufwendig, die systemische Therapie mit Neuroleptika und Anticholinergika ist mit relativ störenden Nebenwirkungen behaftet. Diese Therapieoptionen waren also bisher zwar vorhanden, haben aber relativ wenig Zuspruch gefunden.

Neue Behandlung der Hyperhidrose mit GPB

In der Behandlung der fokalen Hyperhidrose können auch topische Anticholinergika eingesetzt werden. In den USA ist mit Glycopyrroniumtosylat (Qubrexa) ein Präparat in Form von Tüchlein auf dem Markt.3 Als Nebenwirkung dieses Präparates wird eine symptomatische Mydriasis berichtet, die wohl durch eine nicht beabsichtigte manuelle Kontamination des höher dosierten US-amerikanischen Präparates zustande gekommen ist.4 Es stehen darüber hinaus gerbsäurehaltige Externa und Methenamin zur Verfügung.5 Hier liegen jedoch keine guten kontrollierten Studien zu Nutzen und Risiken vor.

Eine Erweiterung des Therapiespektrums ist die topische Anwendung von Glycopyrroniumbromid (GPB). In einer multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie konnte gezeigt werden, dass 1%-GPB-Creme, 1x täglich abends axillär aufgetragen, innerhalb von 4 Wochen zur deutlichen Verminderung der Schweißproduktion führt, verglichen mit Placebo (–197mg vs. –84mg, p=0,004). Zusätzlich wurden in dieser Studie anhand standardisierter Fragebögen nicht nur die Auswirkung der Behandlung auf die Schwere der Erkrankung (Hyperhidrosis Disease Severity Score, HDSS) und die Auswirkung auf die Lebensqualität (Hyperhidrosis Quality of Life Index, HidroQoL©) der Betroffenen evaluiert. GPB wies eine gute lokale Verträglichkeit auf; die häufigste unerwünschte Arzneimittelreaktion war Mundtrockenheit – ein erwartbarer anticholinergischer Effekt. Nach 4 Wochen konnte die Anwendung auf 2x wöchentlich reduziert werden, bei anhaltendem Effekt und verminderten Nebenwirkungen.6 Nun ist 1%-GPB-Creme unter dem Namen Axhidrox® zur topischen Behandlung der schweren PAHH bei Erwachsenen auch als Arzneimittel zugelassen.

Literatur:

1 S1-Leitlinie „Definition und Therapie der primären Hyperhidros“. AWMF-Register-Nr.: 013-059, 2023 2 Streker M et al.: Hyperhidrosis plantaris - a randomized, half-side trial for efficacy and safety of an antiperspirant containing different concentrations of aluminium chloride. J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10(2): 115-9 3 Glaser DA et al.: Topical glycopyrronium tosylate for the treatment of primary axillary hyperhidrosis: Results from the ATMOS-1 and ATMOS-2 phase 3 randomized controlled trials. J Am Acad Dermatol 2019; 80(1): 128-38 4 Kaufman AR et al.: Pharmacologic mydriasis secondary to topical glycopyrronium tosylate cloths: clinical characterization from a multicenter analysis. J Neuroophthalmol 2022; 42(4): 530-4 5 Phadke VA et al.: Comparison of topical methenamine, glutaraldehyde and tap water Iontophoresis for palmoplantar hyperhidrosis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 1995; 61(6): 346-8 6 Abels C et al.: A glycopyrronium bromide 1% cream for topical treatment of primary axillary hyperhidrosis: efficacy and safety results from a phase IIIa randomized controlled trial. Br J Dermatol 2021; 185(2): 315-22

Das könnte Sie auch interessieren:

KI in der Dermatologie

Die Dermatologie zählt zu den Fachgebieten der Medizin, in denen visuelle Befunde eine zentrale Rolle spielen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen erlaubt oftmals eine Vorhersage ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...