Kopfschmerz direkt an der Ursache behandeln

Autor:innen:

Dr. med. Katharina Wolf1

Dr. med. Florian Volz1

Dr. med. Niklas Lützen2

Dr. med. Charlotte Zander2

Prof. Dr. med. Jürgen Beck1

1Klinik für Neurochirurgie

2Klinik für Neuroradiologie

Universitätsklinikum Freiburg

https://www.uniklinik-freiburg.de/neurochirurgie/schwerpunkte/csf-center.html

Korrespondierender Autor:

Prof. Dr. med. Jürgen Beck

E-Mail: j.beck@uniklinik-freiburg.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Kopfschmerzen werden weltweit «unterschätzt, unterdiagnostiziert und unterbehandelt», obwohl Kopfschmerz die dritthäufigste neurologische Krankheit mit entsprechenden sozioökonomischen und individuellen Konsequenzen darstellt.1 Zu dieser Gruppe der Kopfschmerzerkrankungen zählt die spontane intrakranielle Hypotension (SIH). Die Besonderheit: Die Ursachen dieser Kopfschmerzen können gezielt behandelt werden.

Keypoints

-

Ein neuer Kopfschmerz mit deutlicher Besserung im Liegen spricht für eine spontane intrakranielle Hypotension.

-

Zur Diagnostik werden primär eine MRT des Schädels mit Kontrastmittel sowie eine Darstellung der gesamten Wirbelsäule benötigt; eine Liquorpunktion zur Messung des Eröffnungsdrucks ist nicht zielführend.

-

Eine gezielte Therapie des spinalen Liquorlecks führt in >90% zu einer relevanten Verbesserung und in 60% zur kompletten Remission.

-

Der Therapieerfolg sollte klinisch und bildgebend kontrolliert werden.

Die spontane intrakranielle Hypotension (SIH) wird durch einen spinalen Liquorverlust hervorgerufen. Diese spinalen Liquorlecks entstehen ohne äusseren Einfluss. Sie werden oft plötzlich, meist im mittleren Erwachsenenalter, symptomatisch. Aktuell wird die Häufigkeit der Neuerkrankungen auf 4/100000 pro Jahr geschätzt, wobei aufgrund der häufigen Fehldiagnosen von einer höheren Dunkelziffer ausgegangen wird.2,3 Betrachtet man diese Zahlen, ist z.B. in der Schweiz und Österreich von jeweils 450 neu Erkrankten pro Jahr auszugehen, in Deutschland von mehr als 4000.

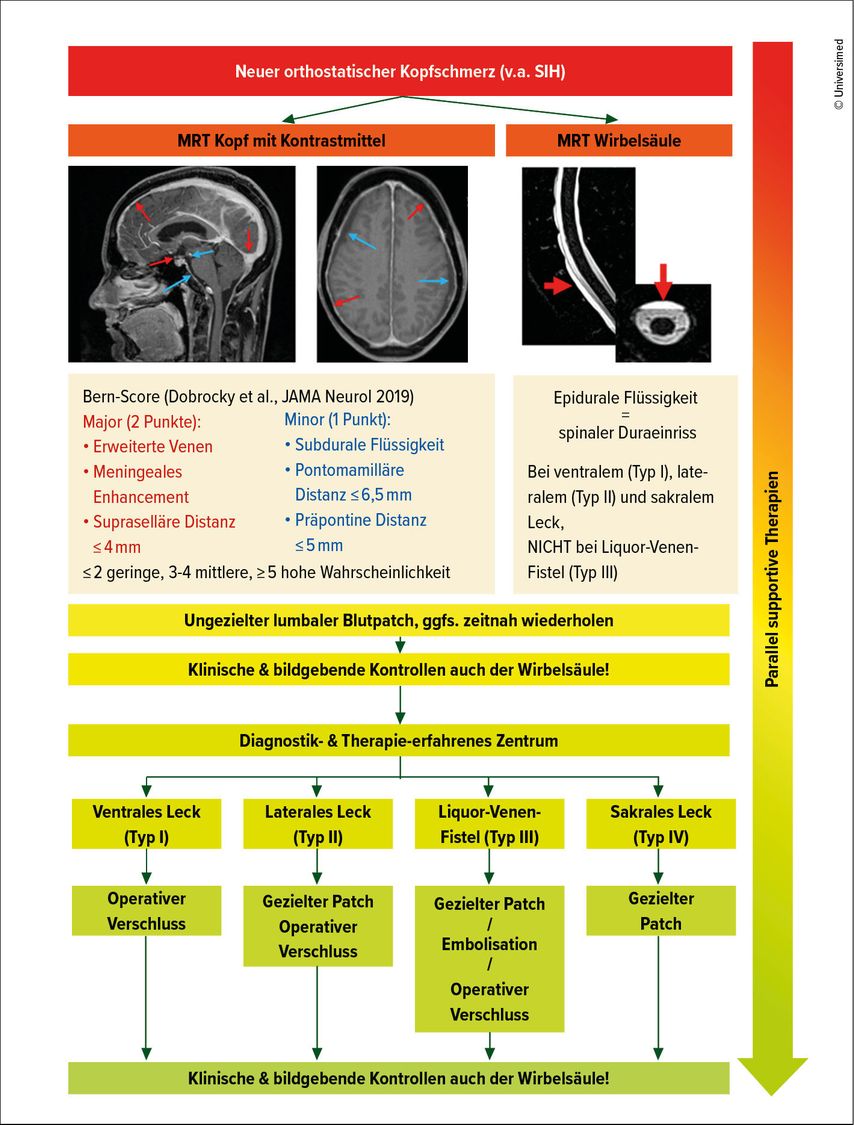

Ursächlich sind spinale Liquorlecks – entweder kleine Einrisse der Dura von wenigen Millimetern mit pathologischem Liquoraustritt nach extradural oder eine direkte Verbindung des Liquors in ein anderes Kompartiment (meist Venen, sehr selten Lymphgefässe). Bislang sind vier Typen spinaler Liquorlecks bekannt, die alle gleichermassen zum klinischen Bild einer SIH führen können: das ventrale Leck, häufig assoziiert mit einem Knochensporn (Typ I), das laterale Leck, ein Duraeinriss im Abgang der Nervenwurzel (Typ II), die Liquor-Vene-Fistel, eine direkte pathologische Verbindung zwischen Liquorraum und segmentaler Vene (Typ III) und ein sakraler Duraeinriss (sakrales Leck).4–6

Das klinische Syndrom

Das klinische Bild ist insbesondere in der ersten Phase von einem neuen orthostatischen Kopfschmerz geprägt, d.h. von einem meist okzipital und nuchal betonten Schmerz, der in aufrechter Position auftritt und/oder sich deutlich verschlechtert. Umgekehrt bessert sich der Kopfschmerz beim Hinlegen meist rasch nach wenigen Minuten.7 In aller Regel kann diese orthostatische Komponente deutlich von einer reinen Entspannungskomponente bei Kopfschmerz vom Spannungstyp, die auch ohne die Änderung der Körperposition herbeigeführt werden kann, und von einem Ruhebedürfnis bei Migräne unterschieden werden. Verschiedene Distraktoren können zur Fehleinschätzung führen: die Vielzahl möglicher Begleitsymptome (audiovestibulär, visuell, kognitiv, Parästhesien u.v.m.), eine nicht selten inkonstante Ausprägung der Beschwerden und die Veränderung der Symptome im Laufe der Zeit. Ein im Verlauf hinzutretende oder eine erhöhte Migränefrequenz können die Diagnose ebenfalls erschweren. Bei der Anamnese ist daher die gezielte Frage nach einer orthostatischen Komponente entscheidend, v.a. auch, ob eine orthostatische Komponente zu Beginn der Erkrankung vorhanden war. Auch wenn der orthostatische Charakter im chronischen Stadium nicht mehr dominant im Vordergrund stehen muss, wird dieser von den Betroffenen ganz typisch zu Beginn beschrieben – fragen Sie aktiv nach! Weiterhin ist ein rascher, fast plötzlicher Beginn charakteristisch. Viele Erkrankte können das Datum des Beginns der Erkrankung nennen. Dieses Detail in der Anamnese erhärtet den Verdacht deutlich.

Diagnostik

Einen Überblick über die diagnostische Abklärung bei Verdacht auf SIH zeigt Abbildung 1. Die intrakranielle «Hypotension» ist zwar Teil der Namensgebung, aber ein normaler Eröffnungsdruck schliesst die SIH nicht aus. Eine Lumbalpunktion zur Messung des intrathekalen Drucks ist bei Verdacht auf SIH daher nicht zielführend. Die erste diagnostische Massnahme sind die triplanare MRI des Schädels mit Kontrastmittel sowie die Darstellung der Wirbelsäule mit wassersensitiven Sequenzen (z.B. T2 SPACE fat-sat in ausreichend hoher Auflösung). In diesen Untersuchungen wird nach Zeichen einer intrakraniellen Hypotension im Kopf gesucht, die sich quantitativ als sogenannter Bern-Score erfassen lassen.8 Ein homogenes meningeales Enhancement bei einem wachen Patienten mit orthostatischer Komponente, ebenso bilaterale Hygrome sind hierbei bereits nahezu beweisend für die Existenz eines spinalen Liquorlecks. Bildgebende Zeichen können jedoch auch subtiler sein oder fehlen.9,10 Die Untersuchung der Wirbelsäule kann bei Nachweis epiduraler Flüssigkeit das Vorliegen eines Liquorlecks bereits bestätigen (Typ I, II und sakrales Leck). Mittels MRT, MR-Myelografie und klassischer CT-Myelografie kann zwar die Diagnose SIH gestellt werden (Nachweis extradurale Flüssigkeit, ventrales, laterales oder sakrales Leck), aber der genaue Ort des Liquorlecks entlang der Wirbelsäule lässt sich damit nicht bestätigen. Der Nachweis eines Knochensporns, einer Bandscheibenprotrusion oder die Höhe der grössten Flüssigkeitskollektion sind für eine zielgerichtete Therapie nicht ausreichend. Für den exakten anatomischen Nachweis des Lecks ist eine Untersuchung mittels (digitaler) Subtraktionsmyelografie (DSM) oder (dynamischer) CT-Myelografie in Bauch- oder Seitenlage unerlässlich, wobei diese Techniken für ein gutes Ergebnis eine gewisse Erfahrung bei der Durchführung benötigen.

Supportive Therapie

Eine effektive, risikoarme und leicht zugängliche symptomatische Therapie ist der ungezielte lumbale Blutpatch, der oft zu einer direkten und teilweise auch länger anhaltenden Besserung der Beschwerden führt.13 Die Effektivität gegebenenfalls wiederholter Blutpatches auf eine Beschwerdeverbesserung wurde bei etwa 78% eingeschätzt.12 Eine tatsächliche Remission der Erkrankung ist sowohl spontan als auch nach Blutpatch möglich, sollte jedoch entsprechend kontrolliert werden. Etwa 70% der Erkrankten hatten nach ungezieltem Blutpatch weiterhin ein persistierendes Liquorleck.14 Eine möglicherweise nur transiente symptomatische Verbesserung sollte daher nicht mit einem Verschluss des spinalen Liquorlecks gleichgesetzt werden. Wir empfehlen deshalb die klinische und bildgebende Verlaufskontrolle zur Bestätigung eines anhaltenden Verschlusses und Vermeidung möglicher Folgeschäden (s.u.).

Die supportive Therapie der SIH umfasst konservative Massnahmen, beginnend mit Flüssigkeitsgabe und Koffeinsubstitution. Klassische Analgetika sind üblicherweise bezüglich der orthostatischen Schmerzen wenig bis nicht hilfreich. Bekannte Therapien des Liquorunterdrucksyndroms sind u.a. Gabapentin und Occipitalisinfiltration.11 Die Effektivität dieser Therapien bei SIH ist wenig evidenzbasiert; eine Symptommilderung nach sechs Wochen wurde bei 34% der Patient:innen erreicht.12 Die zusätzliche Therapie mit klassischen nichtmedikamentösen und medikamentösen schmerzmodulierenden Verfahren eines möglicherweise zusätzlichen primären Kopfschmerzes sind unterstützend und sollten bei Bedarf auch zur Vermeidung eines Analgetikaübergebrauchs angewandt werden, jedoch Blutpatch und gezielte Therapie nicht verhindern.

Therapie der Ursache

Sind die Beschwerden nicht vollständig gebessert und sollte sich bildgebend weiterhin eine Persistenz des Lecks zeigen, so sollten eine dynamische (CT-)Myelografie durch ein erfahrenes Zentrum und eine gezielte Therapie des Liquorlecks erfolgen: je nach Typ mittels gezielten Blut- oder Fibrinpatches (sakraler Typ), gezielten Fibrinpatches (Typ III, teilweise auch Typ II), transvenöser Embolisation (Typ III) und minimalinvasiven operativen Verschlusses (alle Typen) möglich.10,15–18 Die Invasivität dieser Therapien steigt zwar in der genannten Reihenfolge an, ebenso aber auch die Effektivität des Verschlusses. Über 95% der Lecks sind nach operativer Therapie dauerhaft verschlossen. Das Risikoprofil der minimalinvasiven chirurgischen Therapie an unserem Zentrum liegt bei etwa 4% bei >300 durchgeführten Eingriffen bei Liquorverlustsyndrom. Komplikationen waren im Wesentlichen nicht relevante Sensibilitätsdefizite oder die Notwendigkeit einer Revisionsoperation (ca. 2%). Dauerhafte schwere motorische Defizite oder Blasen-Mastdarm-Störungen traten bis dato nicht auf. Auch nach den gezielten Therapien empfehlen wir nach etwa drei Monaten den Erfolg klinisch und bildgebend zu kontrollieren.

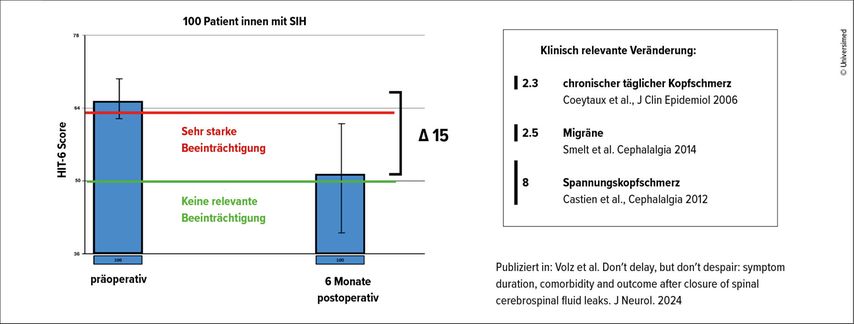

Die Ergebnisse der gezielten Therapie sind im Langzeitverlauf auch bei chronisch Erkrankten ausgesprochen gut. Mehr als 90% der Erkrankten zeigen eine deutliche Verbesserung der Symptome. Eine vollständige Remission der Symptome wird bei etwa 60% nach sechs Monaten erzielt.17,19 Sowohl Kopfschmerzintensität als auch die selbstempfundene Lebensqualität verbesserten sich in deutlichem Ausmass und liegen nach operativer Therapie in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Gesamtbevölkerung (Abb. 2).19,20 Restbeschwerden können persistieren. Das Ausmass der Verbesserung liegt insgesamt weit über einem in der klassischen Kopfschmerztherapie angestrebten relevanten Effekt. Bei Letzterem spielt unserer Erfahrung nach auch die Verbesserung der gesamten gesundheitlichen Belastung durch weitere Symptome, wie Schwindel und Hörstörung, eine Rolle. Viele unserer Patient:innen geben an, wieder vollständig gesund zu sein, ihr früheres Leben wieder leben zu können.

Abb. 2: Verbesserung nach operativer, gezielter Therapie eines spinalen Liquorlecks (mod. nach Volz F et al. 2024)20

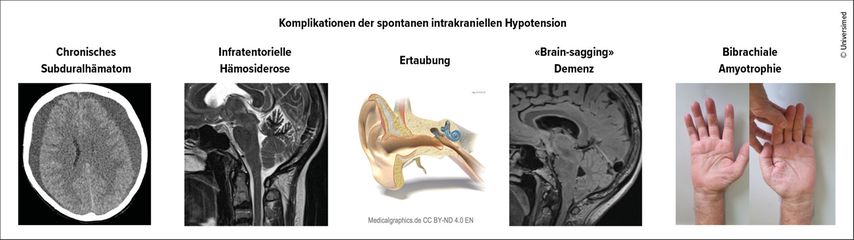

Je früher eine effektive Therapie erfolgt, desto besser ist das Outcome.20,21 Relevante Verbesserungen können aber auch noch nach langer Erkrankungsdauer erzielt werden und sollten auch chronisch Erkrankten nicht vorenthalten werden. Die Empfehlung ist daher, die leicht zugänglichen supportiven Therapien und einen ungezielten Blutpatch zügig durchzuführen, gegebenenfalls bei anhaltenden Beschwerden zeitnah zu wiederholen und bei fehlendem klinischem und bildgebendem Erfolg eine gezielte Therapie anzustreben.13 Die Kontrolle der Therapieeffizienz ist zur Prävention möglicher Schäden durch ein persistierendes Liquorleck notwendig (Abb.3). Häufigere Komplikationen sind das chronische Subduralhämatom und bei chronischen Verläufen die infratentoriell betonte superfizielle Siderose.22–25 Eine gravierende Komplikation ist die «Brain sagging»-Demenz, die klinisch dem Bild einer frontotemporalen Demenz ähnelt. Orthostatischer Kopfschmerz kann in diesen Zuständen fehlen. Eine weitere atypische Präsentation ist die bilaterale Amyotrophie.25 Die MRT der Neuroachse ist hier wiederum die entscheidende diagnostische Massnahme.

Literatur:

1 Migraine and other headache disorders. Accessed April 11, 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders 2 Pradeep A et al.: Incidence of spontaneous intracranial hypotension in Olmsted County, Minnesota: 2019–2021. Interv Neuroradiol 2023; 22: 15910199231165429 3 Schievink WI et al.: Incidence of spontaneous intracranial hypotension in a community: Beverly Hills, California, 2006–2020. Cephalalgia 2022; 42(4-5): 312-6 4 Farb RI et al.: Spontaneous intracranial hypotension: a systematic imaging approach for CSF leak localization and management based on MRI and digital subtraction myelography. Am J Neuroradiol 2019; 40(4): 745-53 5 Lützen N et al.: Sacral dural tears as a cause of spontaneous intracranial hypotension. Clin Neuroradiol 2023; 33(4): 957-64 6 Schievink WI et al.: A classification system of spontaneous spinal CSF leaks. Neurology 2016; 87(7): 673-9 7 Schievink WI: Spontaneous intracranial hypotension. N Engl J Med 2021; 385(23): 2173-8 8Dobrocky T et al.: Assessing spinal cerebrospinal fluid leaks in spontaneous intracranial hypotension with a scoring system based on brain magnetic resonance imaging findings. JAMA Neurol 2019; 76(5): 580 9 Madhavan AA et al.: Diagnostic performance of decubitus photon-counting detector CT myelography for the detection of CSF-venous fistulas. Am J Neuroradiol 2023; 44(12): 1445-50 10 Brinjikji W et al.: Clinical and imaging outcomes of 100 patients with cerebrospinal fluid-venous fistulas treated by transvenous embolization. J Neurointerv Surg 2023; jnis-2023-021012 11 DGN One | Leitlinie Details. Accessed April 11, 2024. https://dgn.org/leitlinie/diagnostik-und-therapie-des-postpunktionellen-und-spontanen-liquorunterdruck-syndrom s 12 Vukovic-Cvetkovic V et al.: Spontaneous intracranial hypotension: long-term follow-up. Acta Neurol Scand 2014; 2024: 1-10 13 Cheema S et al.: Multidisciplinary consensus guideline for the diagnosis and management of spontaneous intracranial hypotension. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2023; 94(10): 835-43 14 Piechowiak EI et al.: Epidural blood patching in spontaneous intracranial hypotension—do we really seal the leak? Clin Neuroradiol 2023; 33(1): 211-8 15 Beck J et al.: Diskogenic microspurs as a major cause of intractable spontaneous intracranial hypotension. Neurology 2016; 87(12): 1220-6 16 Beck J et al.: Minimally invasive surgery for spinal cerebrospinal fluid leaks in spontaneous intracranial hypotension. J Neurosurg Spine 2023; 38(1): 147-52 17 Callen AL et al.: Factors predictive of treatment success in CT-guided fibrin occlusion of CSF-venous fistulas: a multicenter retrospective cross-sectional study. Am J Neuroradiol 2023; 44(11): 1332-8 18 Volz F: Keyhole fenestration for cerebrospinal fluid leaks in the thoracic spine - quantification of bone removal and microsurgical anatomy. Operative Neurosurgery 2023; 10.1227/ons.0000000000001042 19 Volz F et al.: Recovery and long-term outcome after neurosurgical closure of spinal CSF leaks in patients with spontaneous intracranial hypotension. Cephalalgia 2023; 43(8): 03331024231196808 20 Volz F et al.: Don’t delay, but don’t despair: symptom duration, comorbidity and outcome after closure of spinal cerebrospinal fluid leaks. J Neurol 2024; 271(5): 2776-86 21 Häni L et al.: Outcome after surgical treatment of cerebrospinal fluid leaks in spontaneous intracranial hypotension—a matter of time. J Neurol 2022; 269(3): 1439-46 22 Beck J et al.: Spinal cerebrospinal fluid leak as the cause of chronic subdural hematomas in nongeriatric patients: Clinical article. J Neurosurg 2014; 121(6): 1380-7 23 El Rahal A et al.: Surgical closure of spinal cerebrospinal fluid leaks improves symptoms in patients with superficial siderosis. Eur J Neurol 2024; 31(3): e16122 24 Schievink WI et al.: Infratentorial superficial siderosis and spontaneous intracranial hypotension. Ann Neurol 2023; 93(1): 64-75 25 Schievink WI: Long-term risks of persistent ventral spinal CSF leaks in SIH: superficial siderosis and bibrachial amyotrophy. Neurology 2021; 97(19): e1964-70

Das könnte Sie auch interessieren:

Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?

Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...

Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung

Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...

Fachperson für neurophysiologische Diagnostik – Zukunftsperspektiven eines (noch) unterschätzten Berufes

Die Aufgaben der Fachperson für neurophysiologische Diagnostik (FND) haben sich in den letzten Jahren verändert. Dies geht zum einen mit den erweiterten Diagnostikmöglichkeiten und zum ...