Vestibuläre Migräne – eine diagnostische Herausforderung

Autorin:

Dr. Sabine Salhofer-Polanyi

Wahlarztordination für Neurologie

Wien

E-Mail: office@neuro-login.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Migräne und Schwindel treten überproportional häufig gemeinsam auf. Bezeichnungen wie „migränöser Schwindel“ oder „Migräne-assoziierter Schwindel“ wurden vom allgemein gültigen Terminus der „vestibulären Migräne“ abgelöst. Obwohl von der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft inzwischen als eigene Entität anerkannt und durch entsprechende Kriterien gut charakterisiert, bleibt die vestibuläre Migräne im klinischen Alltag unterdiagnostiziert.

Keypoints

-

Die vestibuläre Migräne zählt zu den häufigsten Ursachen spontan auftretender Schwindelattacken.

-

Schwindel und Migräne können, müssen aber nicht in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang auftreten. Manchmal ist bei unklaren Schwindelepisoden nur das Vorhandensein von Migränebegleitern (wie Photophobie) diagnostisch wegweisend.

-

Die Empfehlungen zur Akuttherapie wie auch zur prophylaktischen Therapie der vestibulären Migräne orientierten sich im Wesentlichen an den Empfehlungen für die klassische Migräne.

Die vestibuläre Migräne (VM) zählt zu den häufigsten Ursachen für episodisch auftretenden Schwindel. Die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung beträgt 1–2,7%, in spezialisierten Schwindelambulanzen 11% und in Kopfschmerzambulanzen 13%. Eine Assoziation der VM mit anderen Schwindelerkrankungen wie Morbus Menière und benigner peripherer paroxysmaler Vertigo (BPPV) ist bekannt, ebenso eine Komorbidität mit Depressions- und Angsterkrankungen.

Wie bei der klassischen Migräne erkranken mehr Frauen als Männer, das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Der gutartige paroxysmale Schwindel bei Kindern kann als Frühmanifestation der VM verstanden werden.

Multifaktorielle Pathophysiologie

Viele der pathophysiologischen Grundlagen der vestibulären Migräne bleiben unklar. Sowohl umweltbedingte als auch genetische Faktoren spielen eine Rolle. Eine Theorie zur Genese postuliert Phasen verringerter Innenohrperfusion hervorgerufen durch Vasokonstriktion als Schwindelursache. Innerhalb betroffener Familien zeigten sich mögliche Assoziationen mit dem Genlocus5q35 (verminderte Penetranz bei Männern) und 22q12. Eine andere Theorie konzentriert sich auf eine Sensibilisierung und Aktivierung des trigeminovaskulären Systems mit dem Resultat der Freisetzung proinflammatorischer Neuropeptide und von CGRP (Calcitonine Gene-Related Peptide). Bildmorphologisch wurden auch Abnormitäten von Struktur und Aktivität der vestibulo-thalamo-kortikalen Bahnen dokumentiert. Im Thalamus konnte iktal in einer FDG-PET-Studie ein verstärkter Glukosemetabolismus beidseits nachgewiesen werden. Zudem werden Ionenkanaldysfunktionen als mögliche Auslöser diskutiert.

Klinisch vielfältige Präsentation

Klassischerweise sind die Schwindelepisoden bei der VM mittelstark bis stark und dauern zwischen 5 Minuten und 72 Stunden. Kürzer dauernde Episoden (Sekunden) oder aber über Tage anhaltender Schwindel werden seltener berichtet. Schwindelepisoden bei vestibulärer Migräne präsentieren sich als Spontan- oder Lagerungsschwindel. Beim Spontanschwindel unterscheidet sich der innere von einem äußeren Schwindel. Der innere Schwindel beschreibt das unzutreffende Gefühl der Eigenbewegung, während beim äußeren Schwindel das unzutreffende Gefühl besteht, dass sich die visuelle Umgebung bewegt. Typischerweise lässt sich Migräneschwindel durch Lageänderung auslösen, zum Beispiel induziert durch Kopfbewegung. Ein durch Kopfbewegung induziertes und von Übelkeit begleitetes Benommenheitsgefühl (Gefühl der gestörten räumlichen Orientierung) kann ebenso auftreten. Oft wird der Migräneschwindel von migränetypischen Symptomen wie Migränekopfschmerz, Photophobie, Phonophobie oder Auraphänomenen begleitet. Migränetypische Begleitsymptome können zeitlich gesehen vor, während oder auch nach den vestibulären Symptomen in Erscheinung treten. Angaben zur Häufigkeit dieser klassischen Migränebegleitsymptome variieren sehr stark: Photophobie wird bei 70–87%, Phonophobie bei 60–64% und Aura bei 13–36% angegeben. Ein Teil der Patienten erlebt dahingegen vestibuläre Begleitsymptome wie Tinnitus, ein dumpfes aurikuläres Völlegefühl oder sogar eine Hörminderung, welche im Verlauf von bis zu 40% der Patienten angegeben wird.

Die oft herausfordernde Diagnose

Die Diagnosestellung einer vestibulären Migräne darf als gewisse Herausforderung angesehen werden, da erste Schwindelepisoden nach einer jahrelangen kopfschmerzfreien Phase auftreten können und manche Patienten überhaupt nie gleichzeitig unter Kopfschmerzen und Schwindel leiden. In diesen Fällen bereitet das Herstellen einer kausalen Verbindung zwischen Schwindelattacke und Migräne sicherlich Schwierigkeiten. Die Diagnose einer vestibulären Migräne ist zudem eine rein klinische, eine ausführliche Anamnese ist obligat. Pathognomonische bildgebende oder laborchemische Zusatzbefunde existieren dahingegen nicht und im Neurostatus lassen sich während des symptomfreien Intervalls typischerweise keine Auffälligkeiten finden.

Wenige Studien berichteten interiktal von gestörten Sakkaden, während einer aktiven Schwindelepisode kann dahingegen ein pathologischer Spontan- (10%) oder lageabhängiger Nystagmus (28%) auffallen, wie auch eine gestörte subjektive visuelle Vertikale. Insgesamt bleiben die neurootologischen Befunde bei vestibulärer Migräne aber inkonsistent, sodass keine Untersuchung per se wegweisend oder unbedingt zu veranlassen ist.

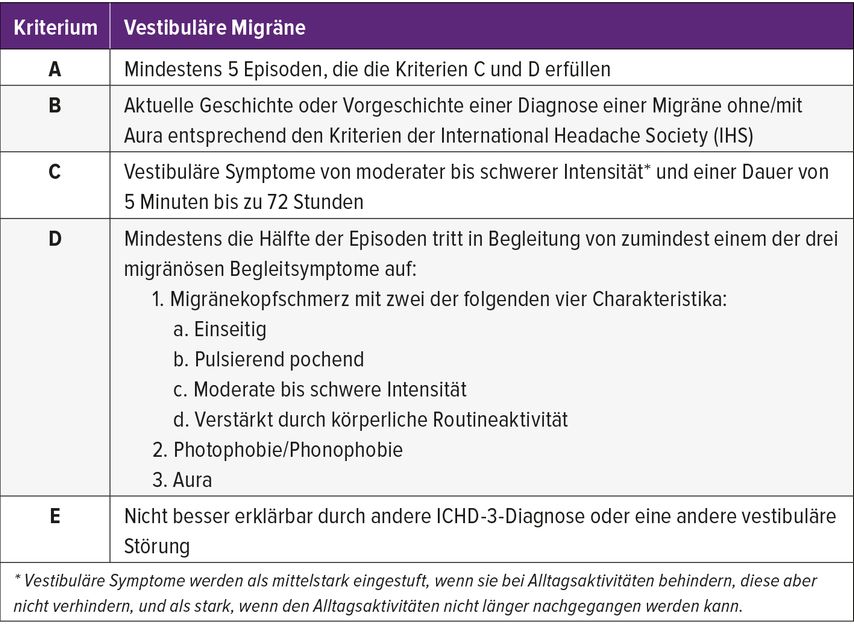

Umso wichtiger ist zu betonen, dass sich die klinischen Diagnosekriterien nach der International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) als zuverlässig herausgestellt haben (Tab.1). Essenziell für die Diagnose einer vestibulären Migräne sind eine positive Migräneanamnese und dass die Schwindelepisoden in zumindest 50% der Fälle von zumindest einem migräneartigen Symptom begleitet werden.

Tab. 1: Aktuelle Diagnosekriterien nach der International Classification of Headache Disorders (ICHD-3)

Je nach angegebener Dauer der Schwindelepisode und dem Auftreten von vestibulären Begleitsymptomen kommen verschiedene Differenzialdiagnosen in Betracht: die BPPV, die Vestibularisparoxysmie wie auch der Morbus Menière. Bei Vorliegen vaskulärer Risikofaktoren, plötzlichem Auftreten und ungewöhnlich langer Dauer muss an eine zerebrale Durchblutungsstörung gedacht werden. Ein „persistierender, wahrgenommener Schwankschwindel“, im deutschen Sprachraum besser als „phobischer Schwankschwindel“ bekannt, stellt eine weitere Differenzialdiagnose dar.

Akuttherapie und Prophylaxe

Es gibt bisher nur sehr wenige Studien, die sich explizit mit der medikamentösen Therapie einer akuten vestibulären Migräne beschäftigt haben. In einer randomisierten placebokontrollierten Studie mit 50 Teilnehmern konnten insgesamt 17 vestibuläre Migräneattacken bei zehn Patienten untersucht werden. Bei drei von acht Patienten führte Zolmitriptan zu einer Besserung des Schwindels, eine verlässliche Aussage zur Wirksamkeit war aufgrund der geringen Patienten- und Attackenzahl jedoch nicht möglich. Eine andere Studie mit Rizatriptan 10mg bei 139 Patienten konnte keinen signifikanten Effekt auf den Schwindel feststellen. Zusammengefasst rechtfertigt die derzeitige Evidenz keinen breiten Einsatz von Triptanen bei Schwindelattacken im Rahmen von vestibulärer Migräne. Ein begleitender Migränekopfschmerz kann mit Triptanen oder anderen Schmerzmitteln, äquivalent zur klassischen Migräne, behandelt werden.

Praxistipp

Fragen Sie bei der Abklärung von unklaren Schwindelepisoden unbedingt aktiv nach Migränebegleitsymptomen! Oft lässt sich erst dadurch der Kontext zur Migräne ableiten.In der prophylaktischen Therapie gilt es, individuelle Triggerfaktoren so gut als möglich zu vermeiden. Von medikamentöser Seite stehen dieselben Präparate wie bei der klassischen Migräne zur Verfügung. Für Propranolol konnte eine Reduktion von Frequenz und Intensität des Schwindels nachgewiesen werden, während eine placebokontrollierte Studie zu Metoprolol keinen positiven Effekt auf das Symptom Schwindel zeigte. Flunarizin als klassischer bei Migräne eingesetzter Kalziumantagonist führte signifikant zu einer Reduktion von Schwindelfrequenz und -intensität. Alternativ kann die Gabe von Cinnarizin erwogen werden, welches einen zusätzlichen antihistaminergen Effekt aufweist und auch als Kombinationspräparat mit Dimenhydrinat erhältlich ist. Diese Kombinationsbehandlung führte in einer kleinen Observationsstudie zur signifikanten Besserung des Schwindels. Als häufige Nebenwirkungen unter Kalziumantagonisten sollten Depressionen, aber auch Parkinsonismus, bedacht werden. Verapamil hatte keine Wirkung auf Migräne oder Migräneschwindel gezeigt. Lamotrigin konnte in einer kleinen retrospektiven unkontrollierten Studie eine Besserung von Schwindelintensität und Schwindelstärke zeigen, die Verträglichkeit war gut. Auch Valproinsäure und Topiramat konnten, bei allerdings schlechterer Verträglichkeit, in kleinen offenen Studien eine Besserung der Schwindelsymptome zeigen. Bei der Verschreibung von Valproinsäure, aber auch unter Topiramat, muss das teratogene Potenzial bedacht werden! Amitriptylin konnte in zwei Studien und der Noradrenalin-Reuptake-Hemmer Venlafaxin in drei Studien eine Wirksamkeit auf Schwindelhäufigkeit und -intensität zeigen. Der Einsatz von Onabotulinumtoxin A bei vestibulärer Migräne mit im Vordergrund stehender Schwindelsymptomatik kann derzeit nicht empfohlen werden.

Acetazolamid wird bei der klassischen Migräne nicht als Prophylaktikum eingesetzt, konnte aber in einer retrospektiven Analyse mit 50 Patienten eine Wirkung auf die Schwindelepisoden bei vestibulärer Migräne zeigen. Die Nebenwirkungsrate war allerdings hoch (87% hatten Parästhesien), Therapieabbrüche waren daher häufig. Erste Studien zur Wirksamkeit von CGRP-Antikörpern bei vestibulärer Migräne bringen keine gänzlich konklusiven Ergebnisse. Eine rezent in „Cephalalgia“ publizierte prospektive Kohortenstudie zeigte allerdings, dass 45 Patienten (90%) eine 50%ige Reduktion der Schwindelfrequenz erlebten, sodass ein Therapieversuch gerechtfertigt scheint.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?

Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...

Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung

Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...

Fachperson für neurophysiologische Diagnostik – Zukunftsperspektiven eines (noch) unterschätzten Berufes

Die Aufgaben der Fachperson für neurophysiologische Diagnostik (FND) haben sich in den letzten Jahren verändert. Dies geht zum einen mit den erweiterten Diagnostikmöglichkeiten und zum ...