Wichtige Neuerungen im Management von SLE und APS

Bericht:

Mag.pharm. Irene Senn, PhD

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die aktualisierten EULAR-Empfehlungen 2023 zum Management des systemischen Lupus erythematodes (SLE) sowie die neuen ACR/EULAR-Klassifikationskriterien für das Antiphospholipid-Syndrom (APS) bringen wesentliche Neuerungen für die klinische Praxis. Im Rahmen der ÖGR-Jahrestagung 2024 präsentierte Laura Andreoli (Universität Brescia, Italien) die wichtigsten Änderungen, welche auf drei Hauptaspekte abzielen: frühzeitige Diagnose, gezielte Therapieeskalation und präzisere Risikostratifizierung.

EULAR-Empfehlungen 2023 zu SLE

Frühe Diagnose & Treat-to-Target-Ansatz

Die EULAR-Empfehlungen 2023 unterstreichen die zentrale Bedeutung der Frühdiagnostik beim SLE.1 Neben der klinischen und serologischen Untersuchung wird ein regelmäßiges Screening auf Organbeteiligungen, insbesondere der Nieren, empfohlen. Ein rascher Therapiebeginn mit dem Ziel der Remission – oder zumindest einer niedrigen Krankheitsaktivität, falls eine vollständige Remission nicht erreichbar ist – sowie die konsequente Therapietreue sind entscheidend, um Schübe und Organschäden zu verhindern, die Prognose zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten nachhaltig zu steigern.

Steroidreduktion und früher Biologikaeinsatz

Eine zentrale Änderung in den EULAR-Empfehlungen 2023 gegenüber 2019 betrifft die Glukokortikoid(GC)-Therapie.1,2 „Wir sind uns zunehmend bewusst, dass Steroide langfristig schädlich für unsere Patienten sind“, räumte Andreoli ein. Das Therapieziel wurde entsprechend verschärft: von ursprünglich 7,5mg auf nun weniger als 5mg Prednison täglich oder – idealerweise – komplettes Absetzen. Parallel dazu erfolgt ein deutlich früherer Einsatz von Biologika. Diese sind jetzt als Zweitlinientherapie bei milder Erkrankung und sogar als mögliche Erstlinientherapie bei moderater bis schwerer Erkrankung empfohlen. Dies markiert einen deutlichen Wandel in der Behandlungsstrategie.

SLEDAI und Therapietreue als Schlüsselfaktoren

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die aktualisierte Definition der Remission, die sich am klinischen SLE Disease Activity Index (SLEDAI) orientiert. Serologische Parameter spielen weiterhin eine Rolle, sind jedoch nicht allein ausschlaggebend. Da mangelnde Adhärenz ein wesentlicher Risikofaktor für Krankheitsaktivität und Organschäden ist, sollte sie bei jedem Termin systematisch überprüft werden, um frühzeitig Hindernisse zu erkennen und gezielt darauf einzugehen.

Begleitende nichtmedikamentöse Maßnahmen

Die pharmakologischen Strategien bilden zwar das Fundament der SLE-Therapie, doch die EULAR-Empfehlungen betonen gleichzeitig die essenzielle Rolle begleitender nichtmedikamentöser Maßnahmen. Im Fokus stehen dabei Basisinterventionen wie konsequenter Sonnenschutz, Rauchverzicht und ausgewogene Ernährung.3 Besondere Bedeutung kommt der regelmäßigen körperlichen Aktivität zu. 3,4 „Eine gezielte Aufklärung ist hier essenziell, da Bewegung nachweislich positive Effekte auf die Krankheitsaktivität und die Lebensqualität hat“, betonte Andreoli. Dies ist besonders relevant, da viele Betroffene aus Sorge vor einer Krankheitsverschlechterung körperliche Aktivität meiden.

ACR-Leitlinie 2024 für Lupusnephritis

Während die EULAR-Empfehlungen das SLE-Gesamtmanagement adressieren, erfordert die Nierenbeteiligung aufgrund ihrer besonderen prognostischen Bedeutung spezifischere Handlungsempfehlungen. Die neue ACR-Leitlinie für Lupusnephritis liefert hierzu detaillierte Vorgaben.5

Verlaufskontrolle und Diagnostik

Ein Kernpunkt ist das strukturierte Monitoring: Bei Patienten ohne Nephritis ist eine Kontrolle der Proteinurie alle 6–12 Monate ausreichend. Bei manifester Lupusnephritis ohne vollständige Remission sollten hingegen monatliche Kontrollen erfolgen. Liegt eine vollständige Remission vor, genügen Kontrollen alle 3–6 Monate.

Auch die Indikation zur Nierenbiopsie wird klar definiert: Sie wird bei einem Urin-Protein-Kreatinin-Verhältnis über 0,5g/g oder einer unerklärlichen Verschlechterung der Nierenfunktion empfohlen. Eine erneute Biopsie ist bei Verdacht auf einen Schub oder bei mangelndem Therapieansprechen nach 6 Monaten in Erwägung zu ziehen.

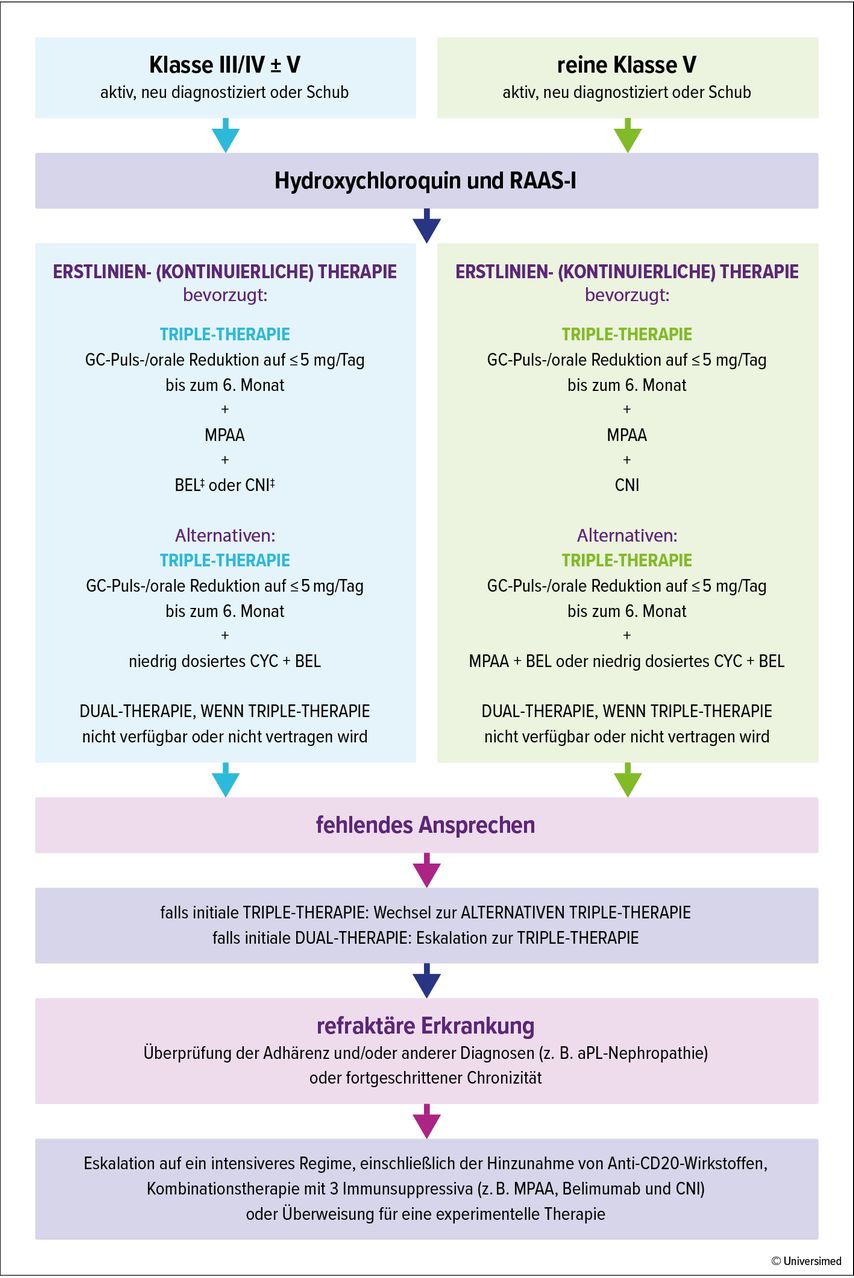

Kombinationstherapien als neue Behandlungsstrategie

Eine wichtige Neuerung in den ACR-Leitlinien ist die Empfehlung zur Dreifachtherapie bestehend aus einer Kombination aus GC und zwei weiteren Immunmodulatoren oder Immunsuppressiva (siehe Abb.1). Die konkrete Medikamentenauswahl orientiert sich an der Nephritis-Klasse: Bei proliferativer Nephritis (Klassen III und IV) wird die Kombination von Mycophenolsäure mit Belimumab favorisiert. Bei reiner membranöser Nephritis (Klasse V) stehen Calcineurin-Inhibitoren im Vordergrund. Bemerkenswert ist die durchgängige Empfehlung einer Hydroxychloroquin-Therapie für alle Patienten mit Lupusnephritis – unabhängig vom Schweregrad. Dieser Paradigmenwechsel zielt darauf ab, durch frühzeitige Therapieeskalation langfristige Nierenschäden zu verhindern.

ACR/EULAR 2023: Klassifikationskriterien für APS

Die Optimierung der SLE-Behandlung geht Hand in Hand mit der verbesserten Diagnostik assoziierter Erkrankungen. Besondere Bedeutung hat dabei das Antiphospholipid-Syndrom (APS), das bei SLE-Patienten gehäuft auftritt und das Therapiemanagement maßgeblich beeinflusst. Die 2023 aktualisierten ACR/EULAR-Klassifikationskriterien für das APS bringen wichtige Präzisierungen, die eine bessere Risikostratifizierung ermöglichen.6

Strukturierter dreistufiger Ansatz

Die neuen Klassifikationskriterien folgen einem klar strukturierten dreistufigen Ansatz. Als Eintrittskriterium müssen ein klinisches und ein laborbasiertes Kriterium innerhalb von 3 Jahren nach dem klinischen Ereignis vorliegen. Für die APS-Klassifikation sind mindestens 3 Punkte aus klinischen und 3 Punkte aus laborchemischen Domänen erforderlich, wobei die Kriterien additiv gezählt werden. Innerhalb jeder Domäne wird nur das höchstgewichtete Kriterium berücksichtigt. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Einführung eines Risikoprofils für vaskuläre Thrombosen, das zwischen hohem und niedrigem Risiko unterscheidet. Die Mikrogefäßthrombose wird je nach Verdacht oder histologischer Bestätigung unterschiedlich bewertet, wobei der histologische Nachweis mit 5 Punkten besonders hoch gewichtet wird.

Neubeurteilung schwangerschaftsassoziierter Komplikationen

Neben der Bewertung thrombotischer Ereignisse erfuhr insbesondere die Beurteilung der Schwangerschaftskomplikationen eine fundamentale Neuausrichtung: Frühschwangerschaftsverluste und fetale Todesfälle bis zur 16. Schwangerschaftswoche erhalten nur einen Punkt und können allein nicht die notwendigen drei Punkte für eine Klassifikation erfüllen. Stattdessen werden Präeklampsie und Plazentainsuffizienz stärker gewichtet. Als neue Domänen wurden Herzklappenbeteiligung und hämatologische Veränderungen aufgenommen.

In der Labordiagnostik bleibt der Nachweis des Lupus-Antikoagulans mit 5 Punkten entscheidend. Bei den Immunassays erfolgt eine differenzierte Bewertung der Isotypen: IgG-Antikörper können je nach Positivitätsgrad bis zu 7 Punkte erreichen, während IgM-Antikörper nur mit 1 Punkt bewertet werden. „Die neuen laborchemischen Kriterien spiegeln mit ihren Punktwerten das Hochrisiko-APS-Profil aus den Empfehlungen von 2019 gut wider“, berichtete Andreoli aus eigenen Untersuchungen.7 „Die Kriterien sind spezifischer, aber weniger sensitiv, was für klinische Studien, in denen wir Patienten mit hohem Ereignisrisiko einschließen wollen, durchaus sinnvoll ist.“

Für die praktische Umsetzung der neuen Kriterien empfahl Andreoli die Lektüre des Editorials von Doruk Erkan,8 einem der Hauptautoren der neuen Kriterien. Darin werde anschaulich erläutert, wie die forschungsorientierten Klassifikationskriterien mit den Anforderungen der klinischen Praxis in Einklang gebracht werden können.

Quelle:

Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR), 28.–30. November 2024, Wien

Literatur:

1 Fanouriakis A et al.: EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. Ann Rheum Dis 2024; 83(1): 15-29 2 Fanouriakis A et al.: 2019 update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2019; 78(6): 736-45 3 Parodis I et al.: EULAR recommendations for the non-pharmacological management of systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2024; 83(6): 720-9 4 Blaess J et al.: Recommendations for physical activity and exercise in persons living with systemic lupus erythematosus (SLE): consensus by an international task force. RMD Open 2024; 10(2): e004171 5 American College of Rheumatology (ACR): 2024 American College of Rheumatology (ACR) guideline for the screening, treatment, and management of lupus nephritis. ACR 2024; verfügbar unter https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltee37abb6b278ab2c/blt4db6d0b451e88caf/lupus-nephritis-guideline-summary-2024.pdf (zuletzt aufgerufen am 14.3.2025) 6 Barbhaiya M et al.: 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria. Ann Rheum Dis 2023; 82(10): 1258-70 7 Tincani A et al.: Setting the bar differently: how to navigate old and new sets of criteria for the classification of antiphospholipid syndrome. Rheumatology (Oxford) 2024; 63(10): 2605-7 8 Erkan D: Antiphospholipid syndrome: to classify or not to classify? Turk J Haematol 2024; 41(1): 37-40

Das könnte Sie auch interessieren:

Sjögren: vom Syndrom zur behandelbaren Erkrankung

Lange galt das Sjögren-Syndrom als schwer behandelbare Erkrankung mit wenigen Therapieoptionen. Neue Erkenntnisse zur Pathophysiologie, eine bessere Stratifizierung der Patienten und ...

Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose

Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...

Therapie der Sarkoidose: zwischen Standards und innovativen Ansätzen

Die Erstlinientherapie der Sarkoidose basiert weiterhin auf Kortikosteroiden. Neue Studiendaten zu Methotrexat (MTX) und innovativen Wirkstoffen könnten die Behandlung jedoch bald ...