Effektiver Sonnenschutz beginnt im Kopf

Autor:

Ao. Univ.-Prof. Dr. Harald Maier

Universitätsklinik für Dermatologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: harald.maier@meduniwien.ac.at

Danksagung:

Der Autor bedankt sich bei Herrn DI Dr. Emmerich Kitz von der AUVA-Hauptstelle für das Gegenlesen des Artikels und seine wertvollen Kommentare zur VOPST.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Abwendung von der postmodernen „Freizeitgesellschaft“ und der Photoprotektion als reinem Freizeitphänomen gibt den Blick frei auf den Sonnenschutz in der Arbeitswelt. Gerade wir Dermatologen halten hier eine hohe Expertise bereit, um arbeitende Menschen bezüglich UV-Schutz im Beruf eingehend beraten und unterweisen zu können.

Am Beginn meiner Abhandlung über Sonnenschutz in der Arbeitswelt ist es mir wichtig, zwei grundsätzliche Irrtümer zum Thema Photoprotektion richtigzustellen: 1. Die Gefährdung durch ultraviolette (UV-)Strahlung (R) ist nicht nur ein „Freizeitphänomen“. 2. Photoprotektion ist weit mehr als die Anwendung von Sonnenschutzcremen. Nur so gelingt ein rationaler Zugang zu diesem Problemfeld und ist es möglich, die richtigen Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Arbeiter in Risikoberufen zu setzen.

Risikofaktor UV-Strahlung in der Arbeitswelt /UVR als „occupational risk factor“

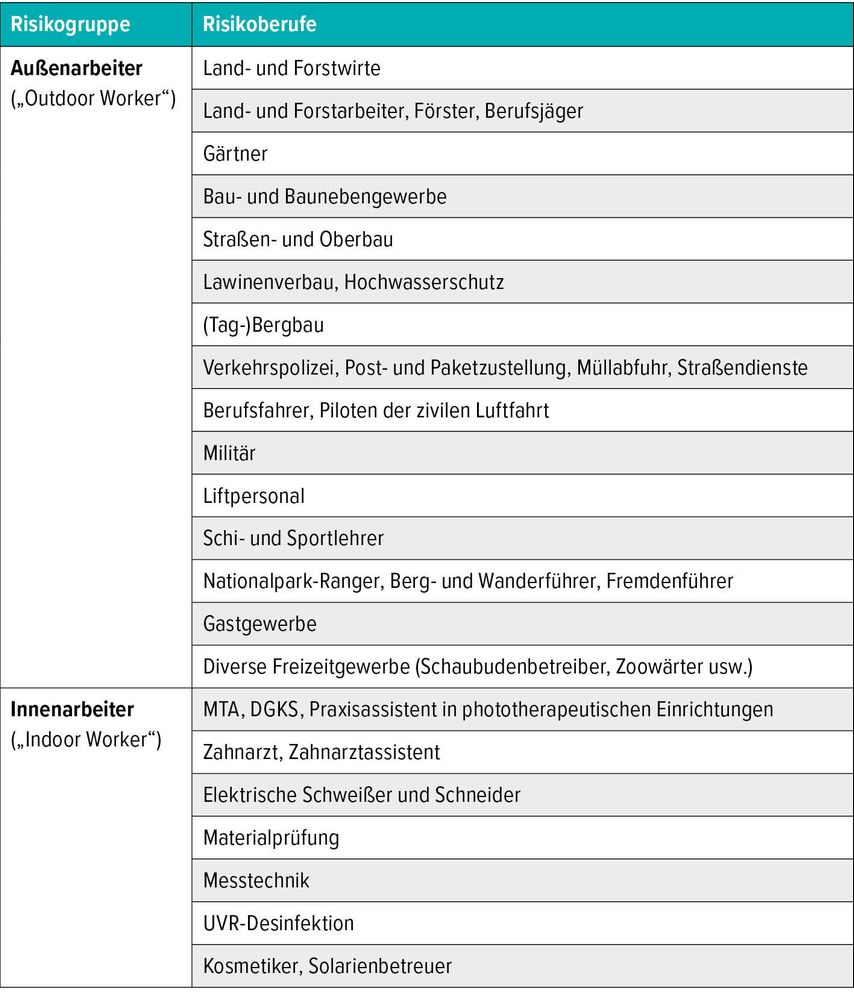

Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass Angehörige einer großen Anzahl eingetragener Berufe während ihrer beruflichen Tätigkeit UV-Strahlung ausgesetzt sind (Tab. 1). Grundsätzlich muss man zwischen Risikoberufen mit einer Exposition gegenüber natürlicher UV-Strahlung und solchen mit einer Exposition gegenüber artifizieller UV-Strahlung unterscheiden.1 Die erste Gruppe ist dem gesamten Spektrum der Sonne (ambiente Strahlung) ausgesetzt, bei der zweiten Gruppe hängt die Exposition vom Spektrum des Strahlers ab.2

Tab. 1: Übersicht über die wichtigsten Berufe mit hoher beruflich bedingter UV-Exposition (modifiziert nach Siekmann H 1998)14

Die UV-Exposition in der Arbeitswelt unterscheidet sich grundsätzlich von der UV-Exposition in der Freizeit.3 In der Regel wirkt UVR auf Angehörige von Risikoberufen chronisch persistierend ein. Intermittierende UV-Traumata der Haut kommen zwar auch vor (z.B. wenn Dachdecker oder Spengler bei den ersten Sonnenstrahlen die Arbeitsbekleidung des Oberkörpers ablegen), sie sind aber typisch für die Freizeitexposition der klassischen Innenarbeiter, die das gesamte Jahr über im Innenbereich tätig sind, um sich dann einen Sonnenurlaub zu gönnen (White-Collar-Worker). Damit verschiebt sich auch das Spektrum der UV-induzierten Haut- und Augenerkrankungen hin zu chronischen Schäden. Degenerative Prozesse finden sich an den am meisten exponierten Hautarealen und werden – salopp, aber sehr einprägsam – als „Hacklerbräune“ bezeichnet. Als Dermatologen wissen wir allerdings, dass der Begriff „Bräune“ zu kurz greift. In Wirklichkeit handelt es sich um eine komplexe degenerative Schädigung praktisch aller Strukturen der Haut (Hautalterung). Auch das Aufkommen der malignen UV-induzierten Hauttumore wird durch jahre- bis jahrzehntelange chronische UV-Exposition bestimmt. An erster Stelle stehen hoch-differenzierte Plattenepithelkarzinome der Haut, gefolgt von Basalzellkarzinomen. Melanome treten als Lentigo maligna oder als Lentigo-maligna-Melanom in Erscheinung. Eine rezente Arbeit aus Italien zeigt, dass die Zahl der registrierten berufsbedingten nicht-melanozytären Hautkrebserkrankungen deutlich unter der erwarteten Zahl liegt, was auf geringe „Awareness“ und eklatantes „Underreporting“ zurückzuführen ist.4

Die menschliche Erwerbstätigkeit stellt in Europa den mit Abstand am stärksten reglementierten Lebensbereich dar. In Österreich regelt das Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG BGBl. Nr. 450/1994) die Sicherheitsfragen bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern bis auf einige Ausnahmen (Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287 für Arbeitnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 70/1999 für Arbeitnehmer des Bundes).5 Kurz zusammengefasst, hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmern.

Speziell mit den Gefahren durch ultraviolette Strahlung befasst sich die Verordnung Optische Strahlung (VOPST)6, welche auf die einschlägige EU-Richtlinie zurückgeht.7 Im Art.2, Begriffsbestimmungen der VOPST, wird die optische Strahlung definiert als „jede elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 100nm bis 1mm. Das Spektrum der optischen Strahlung wird unterteilt in ultraviolette Strahlung, sichtbare Strahlung und Infrarotstrahlung“.6 Die gemeinsame Abhandlung der 3 arbeitstechnisch so relevanten Spektralbereiche der elektromagnetischen Wellen ist ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. So können auch Blaulicht („high energy visible light“, HEVL, 400–450nm) sowie Infrarotstrahlung (IRR, 780nm–1mm) Hautschäden verursachen.8, 9 Beide kommen in der Arbeitswelt zum Einsatz, sodass die Forderung nach effektiven Schutzmaßnahmen auch für diese Spektralbereiche gerechtfertigt ist, wenngleich die Datenlage, mit Ausnahme der IRA-induzierten Beschleunigung der Hautalterung, noch sehr vage ist9 und viele Sonnenschutzmittel mit ausgelobtem Infrarotschutz, diesen schuldig bleiben.10 Die Behandlung von Schutzmaßnahmen gegen HEVL und IRR würde aber den Rahmen dieses Übersichtsartikels sprengen. Darüber hinaus stellt die UVR den energiereichsten Bereich des optischen Spektrums dar und gilt als potentester Umweltschadfaktor für Mensch und Tier.

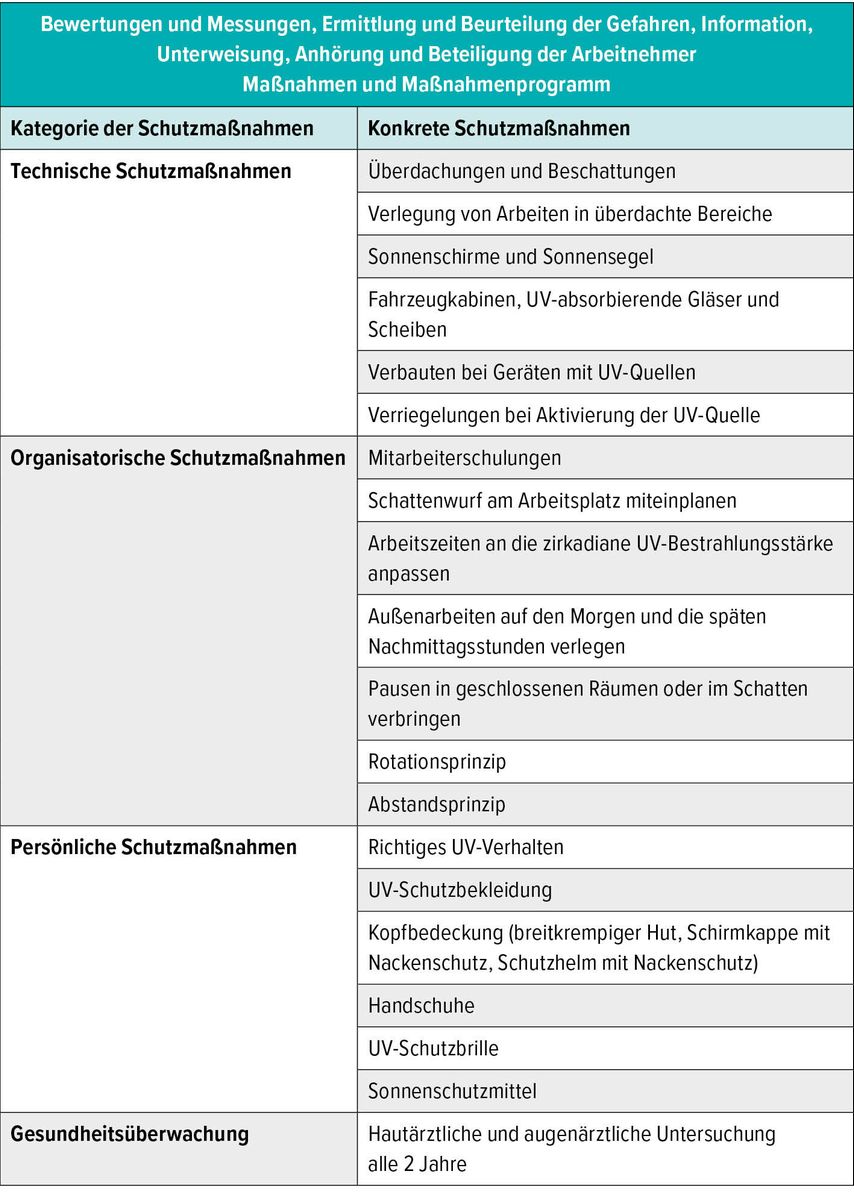

Die Arbeiten über die Auswirkung der UVR auf die Haut im Sinne von Photoimmunosuppression, Photokarzinogenese und Photodegeneration füllen bereits Bibliotheken. Daher ist die Forderung nach konsequentem UV-Schutz in der Arbeitswelt zeitgemäß.11 Die VOPST verweist im §10 auf die ohnehin gültigen Paragraphen des ASchG. Dies sind im Wesentlichen die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, deren Dokumentation, die Information, Anhörung, Beteiligung sowie Unterweisung der Arbeitnehmer sowie deren Pflichten. Gemäß ASchG müssen die Einwirkungen und Belastungen so gering wie möglich gehalten und, wo dies nicht möglich ist, durch geeignete organisatorische Maßnahmen kompensiert werden (Tab. 2). Eine Handlungsanleitung zur Umsetzung von Sonnenschutzmaßnahmen bietet u.a. das AUVA-Merkblatt M013, ein kompakter Ratgeber für Outdoor-Worker.12

Während der Nachweis des Zusammenhangs eines Berufsekzems mit einem beruflichen Allergen leicht zu erbringen ist, kann sich dies bei UV-induzierten Hauterkrankungen relativ schwierig gestalten.13 Dazu muss man bedenken, dass sich zu der beruflichen UVR-Exposition noch die Sonnenexposition in der Freizeit addiert.14 Auch der Umgang des einzelnen Arbeitnehmers mit der UVR während der Arbeitszeit orientiert sich sehr stark an seinem UV-Verhaltensmuster. Die Haut unterscheidet jedoch nicht zwischen freizeitbedingter und berufsbedingter UV-Exposition. Es stellt sich an der Haut auch dasselbe biologische Reaktionsmuster ein, gleichgültig ob die UV-Strahlung einer bestimmten Wellenlänge von unserer natürlichen UV-Quelle, der Sonne, oder von einer artifiziellen UV-Quelle stammt.

Das Ineinanderfließen von beruflicher Exposition und Freizeitexposition zeigt sich besonders deutlich im bäuerlichen Bereich. Obwohl Landwirte angeben, ihre Freizeit weniger häufig im Freien zu verbringen, ist es doch eine Tatsache, dass sie ihr gesamtes Leben auf ihren Betriebsstätten verbringen.15 Dieser Umstand macht die Einstufung von UV-Schäden an der Haut als Berufskrankheiten (BK) so schwierig.16 In Österrreich werden aktinische Hautschäden im Allgemeinen und Hautkrebserkrankungen im Speziellen nicht als BK anerkannt. Es wird nach wie vor im Einzelfall gemäß der sogenannten Generalklausel (§177 Abs.2 ASVG) entschieden.17

Wer verrichtet wann und wo wie lange welche Arbeit?

Die individuelle Risikosituation wird durch das Zusammenspiel dieser 5 „Ws“ bestimmt. Arbeitnehmer bringen ein persönliches Risikoprofil mit, gehören sie doch einem bestimmten Hautphototyp an. Darüber hinaus kann es sein, dass ein Arbeitnehmer aufgrund einer anderen Erkrankung Medikamente mit phototoxischem Potenzial einnimmt oder an einer Photodermatose erkrankt ist. Beim individuellen Risikoprofil kommt auch der persönliche Umgang mit der Sonne zum Tragen: Nimmt der Arbeitnehmer die empfohlenen Schutzmaßnahmen an? Und vor allem, wie ist es um sein Sonnen(schutz)-verhalten in der Freizeit bestellt?18–23 Es ist bekannt, dass Menschen, die in ihrer Freizeit recht sorglos mit der Noxe UVR umgehen, dies auch im beruflichen Alltag praktizieren.

Die drei nächsten Ws bestimmen die berufsbedingte kumulative Dosis. Das Ausmaß der UV-Exposition hängt von Jahres- und Tageszeit, den Bewölkungsverhältnissen sowie von der geografischen Breite und Höhe des Arbeitsplatzes ab. Weitere ambiente Faktoren sind reflektierende Oberflächen (Felswände, Schneefelder, Blechdächer) einerseits und schattengebender Bewuchs sowie Landschaftsformen und Gebäudeformationen andererseits. Die daraus resultierenden Einzeldosen addieren sich zu einer persönlichen kumulativen UV-Dosis, welche das Ausmaß des aktinischen Haut- bzw. Augenschadens bestimmt. Dasselbe gilt für Indoor-UV-Belastungen, wobei sich hier sehr stark das Spektrum der UV-Quelle auswirkt.2

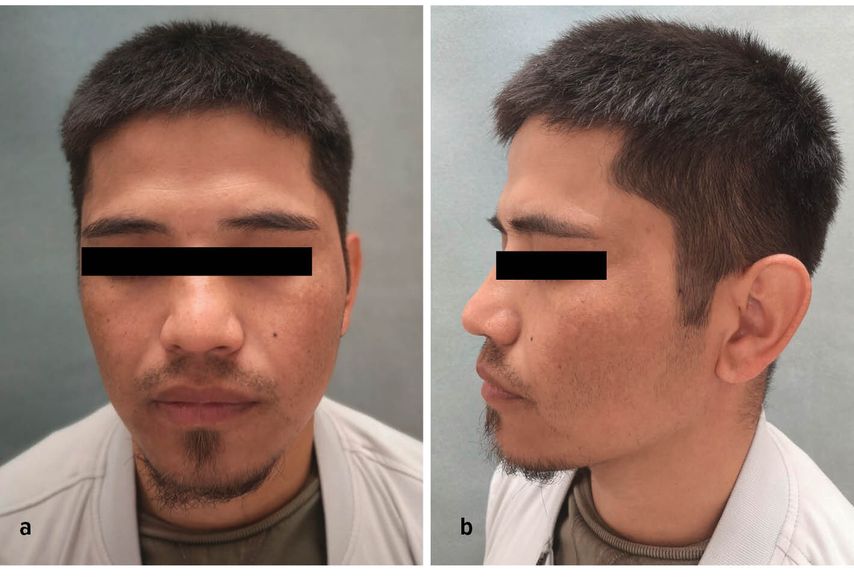

Es ist evident, dass die Arbeit in der Landwirtschaft und in Gärtnereien zu einem hohen Anteil im Freien, bei möglichst schönem Wetter, erfolgt. Nicht von ungefähr nimmt daher die erste nachweisliche Bezeichnung des chronischen UV-Schadens der Haut als Landmann- oder Seemannshaut Bezug auf die berufliche UV-Belastung (Paul Gerson Unna, Hamburger Dermatologe 1850–1929). Neben den „klassischen“ Außenarbeitern (Land-, Forstwirtschaft, Hochsee- und Binnenfischerei, Gärtnerei, Bau- und Baunebengewerbe)24, 25 gibt es noch Angehörige zahlreicher anderer Berufsgruppen, welche zwar nicht im Fokus stehen, aber trotzdem während ihrer Arbeitszeit hohen UV-Dosen ausgesetzt sind. Dazu zählen überraschenderweise auch einige Innenarbeiter (Tab. 1). So konnten die höchsten berufsbedingten UV-Belastungen bei Krankenschwestern, medizinisch-technischen Assistenten und Ordinationsassistenten in phototherapeutischen Einrichtungen gemessen werden.26 Beim elektrischen Schweißen und Schneiden entsteht im Lichtbogen sogar UVC, die energiereichste UV-Strahlung. UVC ist bekanntlich nicht Teil der ambienten UV-Strahlung, da sie zu 100% durch die Ozonschicht gefiltert wird. Ein schönes Beispiel für die klinischen Folgen des Zusammenwirkens der genannten Risikofaktoren zeigt Abb. 1.

Abb. 1: Berufsbedingter Hautschaden: Trotz Hauttyp 5 (asiatische Komplexion) kam es durch die Tätigkeit als Gärtner selbst in Österreich zu einer massiven, symmetrischen, melasmaartigen Hyperpigmentierung der seitlichen Gesichtspartien (a). Man beachte die homogene Pigmentierung am beschatteten Hals, wie sie für Hauttyp 5 typisch ist (b) (Maier H)

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat in der Arbeitswelt massive Spuren hinterlassen. Eine der unmittelbaren Folgen dieser Pandemie sind die Auswirkungen auf den Freizeitsektor der westlichen Gesellschaften. So blieb der durch diverse Lockdowns bedingte Einbruch des Tourismus nicht ohne Auswirkungen auf bestimmte Berufsgruppen, mit zum Teil hoher berufsbedingter UV-Belastung, wie Kellner, Schi- und Sportlehrer, Liftpersonal, Sport- und Fitnesstrainer. Der geringere Absatz an Industriegütern führte auch in diversen Industriezweigen zu einem Rückgang der Beschäftigung. Gerade in diesem Sektor gibt es viele Tätigkeiten, bei der im Indoorbereich UV-Technologien zum Einsatz kommen (Materialprüfung, Drucktechnik, Trocknung, UV-Desinfektion von Betriebs- und Lagerräumen). Die Regulierungen des Zugangs zum Gesundheitsbereich, mit dem Ziel, Ressourcen für dieses gesundheitliche Massenschadensereignis bereitzuhalten, führte natürlich zu einer Reduktion der UV-Belastung in den einschlägigen Gesundheitsberufen. In anderen Berufssparten gab es hingegen kaum Einbußen, wodurch sich an der UV-Belastungssituation wenig änderte. Dazu gehören, neben Land- und Forstwirtschaft, Bau- und Baunebengewerbe sowie Straßendienst, Müllabfuhr u. Ä. Einige Berufssparten gingen hingegen als „Corona-Gewinner“ aus der Krise heraus, wie Naturführer, Nationalpark-Ranger, Bergführer, mit einem Plus an UV-Belastung (Maier H., pers. Mitteilung 2021).

Photoprotektion von Arbeitnehmern

Die beiden Zielorgane des Menschen für die Noxe UVR sind Haut und Augen. In der Arbeitswelt gilt es, diese mit effizienten, möglichst standardisierten und zertifizierten Methoden zu schützen. Tabelle 2 zeigt die verschiedenen Maßnahmen, welche vom Arbeitgeber zum Schutz seiner Arbeitnehmer vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung ergriffen werden müssen. Auch in der Arbeitswelt gilt das gleiche Motto wie in der Freizeit: „Effektiver Sonnenschutz beginnt im Kopf.“27 Durch Einhaltung technischer Standards und Befolgen der gesetzlichen Rahmenbedingungen gelingt es, sichere Betriebsstätten einzurichten und sichere Arbeitsprozesse zu etablieren. Integraler Bestandteil des Prozessmanagements sollen die dosimetrischen Vermessungen sein, um potenzielle Gefahren zu ergründen. Etwas schwieriger gestaltet sich dies bei Außenarbeit, aber auch hier kann eine vernünftige Planung der Arbeitsschritte entscheidend zum UV-Schutz der Mitarbeiter beitragen.15, 25

Mitarbeiterschulung von großer Bedeutung

Eine Säule des photoprotektiven Gesamtkonzepts in der Arbeitswelt ist die Unterweisung der Mitarbeiter. Diese muss einerseits ein Bewusstsein für die Gefahr im Allgemeinen und eine spezifische Unterweisung für den konkreten Anlassfall (z.B. Einschulung in die Handhabung eines UV-gestützten Materialprüfungsgerätes, Arbeitsorganisation auf einer neuen Baustelle) umfassen.28, 29 In unserer eigenen Untersuchung an Bauarbeitern konnten wir nachweisen, dass es in erster Linie die Vorarbeiter und Poliere sind, denen von ihren Mitarbeitern die höchste Kompetenz in Sachen Sicherheit zugeschrieben wird.30 Sie sprechen die Sprache der Bauleute, sind in der Regel aus ihren Reihen hervorgegangen und arbeiten Schulter an Schulter mit ihnen am selben Projekt. Von allergrößter Bedeutung ist dabei das beispielgebende Verhalten der Vorarbeiter in Sachen UV-Schutz.

Einen breiten Raum in der beruflichen Photoprotektion nehmen die sogenannten Schutzmaßnahmen ein.6,31 Technische Maßnahmen zielen in erster Linie auf die Beschattung des Arbeitsplatzes bei Außenarbeitern und die Abdeckung von UV-Strahlern bei Innenarbeitern ab. Bei der Felduntersuchung im Rahmen unserer Studie im Auftrag der SVB (ehem. Sozialversicherungsanstalt der Bauern) fanden sich bei zwei Obstbaubetrieben in derselben Region und mit vergleichbarer Größe ganz unterschiedliche UV-Expositionen. Während der eine Betrieb die Arbeitsschritte in herkömmlicher Weise – also unter freiem Himmel – durchführte, gelang es dem anderen Obstbaubetrieb, die UV-Exposition durch den Einsatz überdachter Maschinen und die Verlegung zeitaufwendiger Arbeitsschritte in Hallen auf einen Bruchteil zu reduzieren.15, 25

Persönliche Schutzmaßnahmen stellen die dritte Kategorie von Schutzmaßnahmen dar. Diese umfassen die Wahrnehmung der UV-Strahlung als potenziellen gesundheitsgefährdenden Schadfaktor, die realistische Einstufung der persönlichen UV-Empfindlichkeit32 und die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen. Hier greifen die Bereiche persönliche Schutzmaßnahmen und der Bereich Information und Unterweisung wirkungsvoll ineinander. Auch wenn der Arbeitgeber die besten Schutzausrüstungen zur Verfügung stellt, erfüllen diese nur ihren Zweck, wenn sie von den Arbeitnehmern akzeptiert und angewandt werden.

Die größte Akzeptanz hat die Arbeitskleidung. Durch die in der Regel dunkel eingefärbten und dicht gewebten Textilien dringt kaum UV-Strahlung. Allerdings behindern diese Textilien sehr oft das Transpirieren, was sich bei körperlicher Arbeit an Tagen mit hoher Außentemperatur negativ auswirkt. Die Arbeiter sind dadurch verleitet, sich der Schutzkleidung zu entledigen.33 Daher geht die Forderung in Richtung locker sitzender Kleidungsstücke aus Baumwolle, eventuell mit UV-absorbierender Imprägnierung versehen, welche die kühlende Ventilation ermöglichen. Breitkrempige Hüte, wie sie in der Landwirtschaft üblich waren, finden kaum mehr Verwendung. An ihre Stelle sind Schirmmützen gerückt, die zwar Capillitium und Stirn beschatten, die seitlichen Kopfpartien und den Nacken aber frei lassen. Frauen tragen ihr Haar in der Regel länger, sodass diese Partien bedeckt sind. Bei Männern müsste dies ein entsprechender Nacken- und Schläfenschutz übernehmen, der an Schirmkappen oder Schutzhelmen angebracht wird. Nicht von ungefähr finden sich bei Außenarbeitern schwere aktinische Schäden an den Wangen und Schläfen. Hinsichtlich der Verwendung von Sonnenbrillen nehmen Arbeiter aus dem Bau- und Baunebengewerbe auf der einen und jene aus Land- und Forstwirtschaft auf der anderen Seite unterschiedliche Positionen ein. Während Bauarbeiter Sonnenbrillen akzeptieren, gelten sie im landwirtschaftlichen Bereich als hinderlich und als reine Freizeitattribute. Daten einer südafrikanischen Studie weisen darauf hin, dass die Ablehnung von Sonnenbrillen im landwirtschaftlichen Bereich offenbar ein globales Problem darstellt.34 Bauern tragen beim Lenken ihres privaten PKW Sonnenbrillen, verrichten aber die Arbeit in der Regel ohne diese Schutzmaßnahmen.15, 25 Insgesamt trifft man in Bezug auf Sonnenschutz im landwirtschaftlichen Bereich auf ein Paradoxon: Während Eltern ihren Nachwuchs bestmöglich vor UV-Strahlung schützen, sind sie in Bezug auf den eigenen Schutz weniger gewissenhaft. Den letzten Platz in der Hierarchie der persönlichen Schutzmaßnahmen nehmen Sonnenschutzmittel ein. Dies erklärt sich aus den Arbeitsbedingungen: Bei Außenarbeiten kommt es sehr häufig zur Entwicklung von Aerosolen (z.B. Erntestaub bei der Feldarbeit, Zementstaub bei Bautätigkeiten), welche mit dem Sonnenschutzmittelfilm verkleben, was als sehr unangenehm empfunden wird. Den beiden von uns untersuchten Außenarbeitergruppen15,25,31 ist gemeinsam, dass sie bereitwillig ein orales Sonnenschutzmittel schlucken würden, um diesem unangenehmen Gefühl zu entgehen. Bedauerlicherweise gibt es bis heute kein effizientes Mittel, welches den für berufliche Zwecke erforderlichen hohen Sonnenschutzfaktor erzielt.

Zusammenfassung

UV-Schutz in der Arbeitswelt ist ein ausgesprochen interessanter Bereich der Photomedizin, der von der „akademischen“ Dermatologie noch immer stiefmütterlich behandelt wird. Das liegt zum einen daran, dass das Thema Sonnenexposition in erster Linie als „Freizeitphänomen“ wahrgenommen wird. Zum anderen liegt der Schwerpunkt der westlichen Medizin ganz allgemein betrachtet auf der Therapie von Erkrankungen, sodass der Präventionsgedanke zu kurz kommt. Ich für meinen Teil erlebe die Beschäftigung mit diesem Gebiet als ausgesprochen bereichernd und habe die verschiedenen Felduntersuchungen zum Thema UV-Schaden und -Schutz bei der arbeitenden Bevölkerung mit großer Begeisterung durchgeführt. Bei diesen Felduntersuchungen hatte ich den Eindruck, dass die akademische Dermatologie direkt und „hautnah“ in das (berufliche) Umfeld der arbeitenden Menschen kam. Damit vermitteln diese Forschungsergebnisse ein sehr hohes Maß an Authentizität und Praxisrelevanz. Als Dermatologen sollen wir daher die Expertise, arbeitende Menschen bezüglich UV-Schutz im Beruf zu beraten und zu unterweisen, nicht aus der Hand geben.

Zusammenfassend kann man die Eckpfeiler der Photoprotektion am Arbeitsplatz mit dem Austriacum „OIDA“ abkürzen: Organisation – Information – Distribution – Akzeptanz und Applikation.

Literatur:

1 Environmental Health Criteria 160 Ultraviolet Radiation: UV Sources. pp 15-42. Geneva: World Health Organization (WHO), 1994 2 Brusl H et al.: UV-Belastung am Arbeitsplatz. Strahlerkatalog Nummer 32. Report. Wien: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Hsg.), 2000 3 Environmental Health Criteria 160 Ultraviolet Radiation: Human exposure. pp 45-55. Geneva: World Health Organization (WHO), 1994 4 Gobba F et al.: Skin cancer in outdoor workers exposed to solar radiation: a largely underreported occupational disease in Italy. JEADV 2010; 33: 2066-74 5 Püringer J, Totter S: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. Überarbeitete Ausgabe 2009 mit Anmerkungen, Verweisen und Stichwortverzeichnis. Sicherheit Kompakt M 030. Sicherheitsinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Wien: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Hsg.), 2009 6 221. Verordnung: Verordnung optische Strahlung – VOPST und Änderung der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz und die Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 2010, Wien, 8. Juli 2010 7 Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung)Amtsblatt der Europäischen Union L 114/44. Strassburg, 5. April 2006 8 Narla S et al.: Visible light in photodermatology. Photochem Photobiol Sci 2020; 19: 99-104 9 Dehos A: Gesundheitliche Wirkung von Infrarot-Strahlung. Aus: UMID. Umwelt und Mensch – Informationsdienst (Hsg. Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (UBA ) 2010; 41-4 10 Delamour E et al.: Are your sunscreens infra-ready? New in vitro method puts data behind the claims. Cosm Toil 2017: http:// www.cosmeticsandtoiletries.com/testing/methoddevelopment (15.11.2017, 15:38) 11 Vecchia P et al.: Protecting workers from ultraviolet radiation. ICNIRP 14/2007. International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (Hsg.); Oberschleißheim, 2007 12 Weber M: UV-Strahlung und Arbeiten im Freien. Ein Ratgeber für Outdoor-Worker. Sicherheit Kompakt M 013. Sicherheitsinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Wien: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Hsg.), 2008 13 Bernhardt-Klimt C et al.: Bamberger Merkblatt Begutachtungsempfehlungen für die Begutachtung von Haut- und Hautkrebserkrankungen. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (Stand: 12.06.2007) 14 Siekmann H: Experiences of measurements in the workplace. pp 517-33. In: Matthes R, Sliney D (Hsg.): Measurements of optical radiation hazards. A Reference Book Based on Presentations Given by Health and Safety Experts on Optical Radiation Hazards (September 1–3, 1998, Gaithersburg, Maryland, USA); CIE, Wien und ICNIRP, Oberschleißheim, 1998 15 Maier H et al.: UV-Belastung bei der Bäuerlichen Arbeit. Eine Studie im Auftrag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Wien: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (Hsg.), 2009 16 Schmitt J et al.: Berufliche Exposition gegenüber natürlicher UV-Strahlung und nicht-melanozytärer Hautkrebs – ein systematischer Review zur Frage einer neuen Berufskrankheit. JDDG 2010; 8: 250-64 17 § 177. Berufskrankheiten. In: 189. Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG.). Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1955, Wien, 30. September 1955 18 Ziehfreund S et al.: Understanding roofers‘ sun protection behaviour: a qualitiy study. JEADV 2019; 33: 193-4 19 Rocholl M et al.: Outdoor workers‘ perceptions of skin cancer risk ans attitudes to sun-protective measures: A qualitative study. J Occup Health 2020; 62: e 12083 20 Bauer A et al.: Acceptance and usability of different sunscreen formulations among outdoor workers: A randomized, single-blind, cross-over study. Acta Derm Venereol 2014; 94: 152-6 21 Reinau D et al.: Outdoor workers´sun-related knowledge, attitudes and protective behaviours: a systematic review of cross-sectional and interventional studies. Br J Dermatol 2013; 168: 928-40 22 Strickland JR et al.: Prevalence and perception of risky health behaviors among construction workers. J Occup Eniviron Med 2017; 59: 673-8 23 Cetintepe SP et al.: Sun-related risks and risk deduction practices in Irish outdoor workers. Occup Med 2018; 68: 635-7 24 Schwaiger M et al.: Solare UV-Strahlungsbelastung von Arbeitern im Straßenbau. Teil A, Nummer 34. Report. Wien: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Hsg.), 2000 25 Maier H, Schmalwieser AW: Sunscreens and occupation: the Austrian experience. Photochem Photobiol Si 2010; 9: 510-5 26 Brusl H et al.: UV-Strahlungsbelastung am Arbeitsplatz. Ergebnisse der Arbeitsplatzuntersuchungen Nummer 33. Report. Wien: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Hsg.), 2000 27 Maier H: Vor der Sonne schützen - aber richtig Hotspots und Altbekanntes rund um den Sonnenschutz. Jatros Dermatol Plast Chir 2020; 1: 36-41 28 Mqguire E, Spurr A: Implementation of ultraviolet radiation safety measures for outdoor workers: A Canadian perspective. J Cut Med Surg 2017; 21: 117-24 29 Houdmont J et al.: UK postal delivery workers´occupational sun safety: Using behavior change theories to identify intervention pathways. Int J Environ Rex Public Health 2019; 16: 3712-29 30 Maier H et al.: Berufliches Sonnenverhalten: Die AUVA Befragung bei Bau- und Baunebengewerben. 11. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Berufsdermatologie (ABD); Dresden, 27. – 29. Oktober 2011; Abstraktband 31 Schweiger M[korr.: Schwaiger M]: UV-Strahlenbelastung am Arbeitsplatz. Sicherheit Kompakt M 014. Sicherheitsinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Wien: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt und Austrian Research Centers (Hsg.), 2008 32 Zink A et al.: Do outdoor workers know their risk on NMSC? Perceptions, beliefs and preventive behaviour among farmers, roofers and gardeners. JEADV 2017; 31: 1649-54 33 Weber M: Bericht Teil 1. Studie zur UV-Belastung beim Arbeiten im Freien. Wien: Allgemeine Unfall Versicherungsanstalt (Hsg.), 2007 34. Linde K et al.: Low use of ocular sun protection among agricultural workers in South Africa: Need for further research. Photochem Photobiol 2021; 97: 453-5

Das könnte Sie auch interessieren:

Long-Acting-Konzepte als Meilenstein in der HIV-Therapie

In den letzten vier Jahrzehnten erfuhr die HIV-Therapie eine enorme Entwicklung und die Optionen für Menschen mit HIV haben sich grundlegend verändert. Aktuell dominiert ein neues ...

Das Mikrobiomvon Wunden und was Probiotika für uns tun können

Unser Darm steht mit einer Vielzahl an Mikroorganismen über unterschiedlichste Funktionsachsen, wie jener zwischen Darm und Haut, mit dem gesamten Organismus in Verbindung. Das Mikrobiom ...

Sexuell übertragbare Infektionen bei Kindern und Jugendlichen

Seit 2019 berichten die World Health Organization (WHO) und die Centersfor Disease Control and Prevention (CDC; USA) regelmäßig über einen dramatischen Anstieg der sexuell übertragbaren ...