Erforschung von p-rpS6 als neuer Wundheilungsmarker

Autor:innen:

Dr. Paul Supper1,2

Dr. Nadja Anneliese Ruth Ring2–4

Dr. Mikolaj Ogrodnik2–4

Helene Dworak, MSc2–4

Katharina Hirner1,2

Univ.-Prof. Dr. Heinz Redl2–4

Univ.-Prof. Dr. Christine Radtke, MBA, FEBOPRAS1,2

1Universitätsklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,Medizinische Universität Wien

2Austrian Cluster for Tissue Regeneration

3Ludwig Boltzmann Forschungsgruppe für Alterung und Wundheilung, SHoW, Wien

4Ludwig Boltzmann Institut für Traumatologie, Wien

Korrespondierender Autor:

Dr. Paul Supper

E-Mail: paul.supper@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die intraoperative Identifizierung des Regenerationspotenzials ist in der Grenzzone kritischer Zellschädigung bisher auf makroskopische Surrogate limitiert. Das ribosomale Protein rpS6 zeigt sich als vielversprechender Wundheilungsmarker, welcher nun nach dem Tiermodell erstmals in traumatischen, vaskulären und infektiösen Wunden nachgewiesen werden konnte.

Keypoints

Der Wundheilungsmarker p-rpS6:

-

zeigt die Zone mit Regenerationspotenzial,

-

ist sofort, langanhaltend und gewebsübergreifend angezeigt,

-

besteht in traumatischen, vaskulären und infektiösen Wunden

-

und hat Potenzial zur intraoperativen Diagnostik.

Die Kollaboration zwischen der Forschungsgruppe für Alterung und Wundheilung (SHoW) im Ludwig Boltzmann Institut für Traumatologie und der Universitätsklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie der Medizinischen Universität Wien erforscht die Wundheilung zur verbesserten Behandlung von Patient:innen mit akuten bis chronischen Wunden. Im Zell- und Tiermodell konnte der Wundheilungsmarker bereits erfolgreich getestet werden und wird nun von „bench to bedside“ in der klinischen Forschung translational untersucht.1

Demarkation einer Wunde

Bei der Wundheilung kommt es zunächst zu einer Schädigung, die Blutungen und Zelltod verursacht, darauf folgen Blutgerinnungsaktivierung und eine Vasokonstriktion. Die folgende Wundheilung umfasst unter anderem eine verstärkte Zellteilung und Neubildung von Blutgefäßen.2 Während der zeitliche Ablauf gut verstanden ist, ist über die räumliche Verteilung der Wundheilung in situ weniger bekannt.

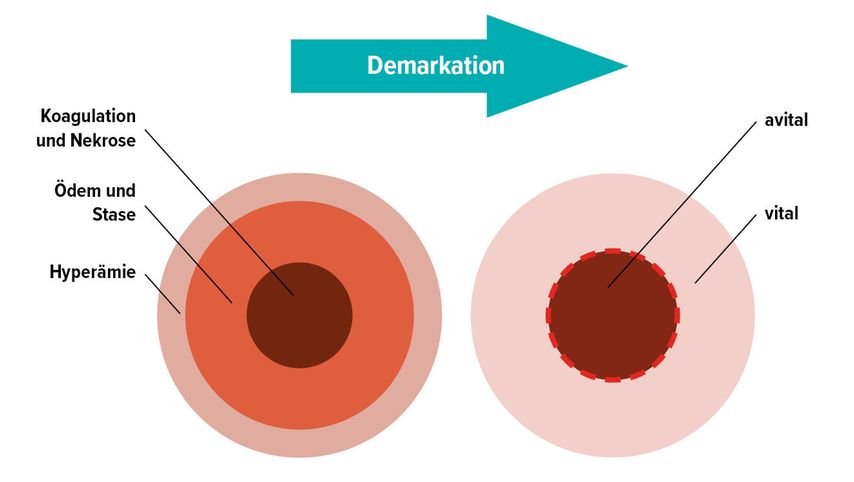

Dies stellt in einem Mischbild der kritischen Zellschädigung (Abb. 1), wie bei zweit- und drittgradigen Verbrennungstiefen, eine intraoperative Herausforderung dar. Bisherige Versuche der intraoperativen Diagnostik umfassen die optische Bestimmung der Verbrennungstiefe, wie durch Infrarot-, Laser-Doppler- oder Thermografie-Kamera. Allerdings erfolgt hier lediglich die Messung des thermischen Effekts als Surrogatparameter der Perfusion, welche somit nur limitiert zwischen Gewebe mit und ohne Regenerationspotenzial unterscheiden kann. Diese Methoden haben sich deshalb, trotz vielversprechender Testungen, nicht gegenüber der klinischen Beurteilung durchgesetzt.3

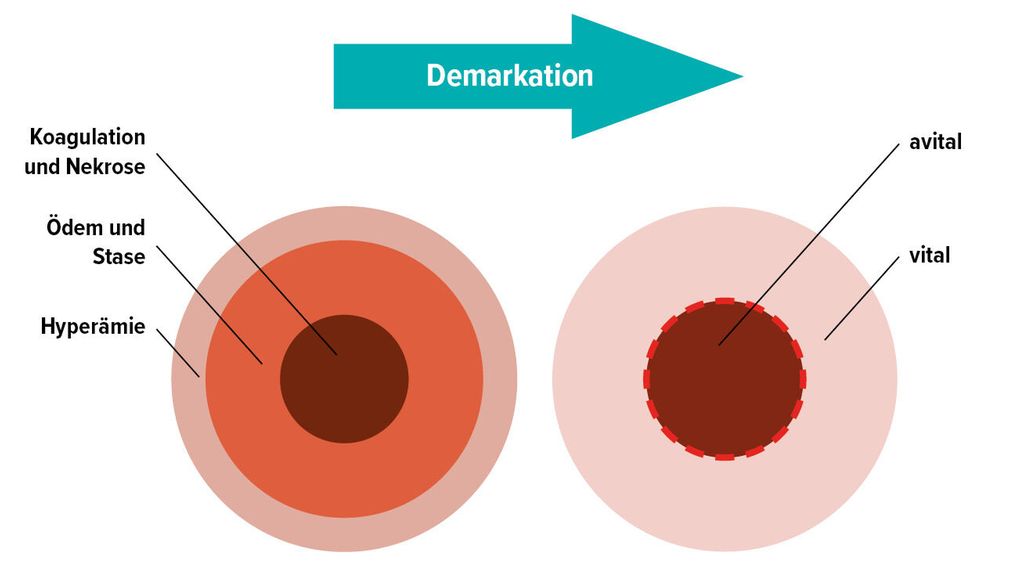

Abb. 1: Ablauf der Demarkation in Zonen kritischer Zellschädigung: Die initialen Zonen Koagulation, Ödem und Hyperämie demarkieren sich zu vitaler und avitaler Haut

Pathophysiologisch sind Unterschiede in der Vaskularisation bei kritischer Zellschädigung ein sekundärer Effekt (ausgenommen vaskuläre Noxen). Die voranschreitende Gewebereaktion erfolgt auf Ebene des zellulären Stoffwechsels, bei dem das Ribosom eine wichtige Rolle spielt. Somit war es für die Forschungsgruppe naheliegend, nach einer Veränderung in einem Protein des translationalen Apparates zu suchen.

Identifizierter Wundmarker

Das phosphorylierte ribosomale Protein Protein S6 (p-rpS6) spielt bei der Proteinsynthese und dem Zellwachstum eine Rolle. Bei histologischer Färbung des p-rpS6 zeigt sich eine Zone, welche innerhalb des verwundeten Gewebes regenerierendes Gewebe von dem absterbenden Gewebe und der gesunden Wundumgebung abgrenzt.1

Die p-rpS6-Zone erscheint innerhalb von Minuten nach der Verletzung, bleibt während des gesamten Heilungsablaufes sichtbar und wurde in Mäuse-, Schweine- und Menschenhaut gleichermaßen gefunden. Die p-rpS6-Zone umfasst alle wichtigen Hautzelltypen sowie die wichtigsten zellulären Heilungsabläufe.1 Im porzinen Verbrennungsmodell konnte demonstriert werden, dass mithilfe der p-rpS6-Zone exakt die regenerierende Zellschicht und die Tiefe der Verbrennungsverletzung quantifiziert werden kann.1

Humane Translation

Basierend auf den präklinischen Ergebnissen wurde eine prospektive kontrollierte Studie initiiert (geprüft durch die Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien). Erwachsene Patient:innen vor Operation von traumatischen, vaskulären und infektiösen Wunden wurden gescreent und nach informierter Einwilligung pseudonymisiert. Die Untersuchung erfolgte anhand von Resektionsarealen, welche als sogenannte Restproben ohne Studienteilnahme entsorgt worden wären. So wurden histologische Analysen durchgeführt sowie biometrische und krankheitsbezogene Daten erhoben. Die Kontrollen erfolgen intraindividuell zwischen Proben von nekrotischem Gewebe, der Übergangszone und –sofern vorhanden – von gesundem exzidiertem Gewebe. Interindividuelle gesunde Kontrollen erfolgten anhand von elektiven Dermolipektomien.

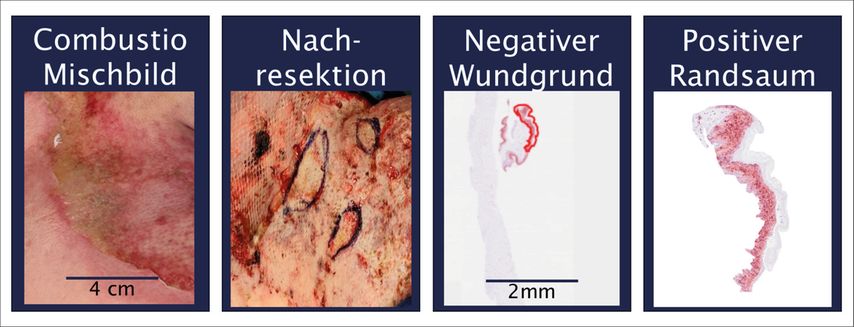

Abb. 2: Mischbild einer Verbrennung demarkiert sich zu avitalen Arealen, welche in der histologischen Aufarbeitung mit der p-rpS6-Färbung korrelieren

Bei den ersten Studien-Teilnehmer:innen konnten nicht nur die präklinischen Daten bestätigt, sondern auch neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Erste Einblicke

Korrelierend mit dem murinen und porzinen Modell konnte auch in den humanen Proben die p-rpS6-Zone in situ in der regenerativen Zone demonstriert werden. In dem ersten Dutzend Patient:innen zeigt sich eine positive Expression des p-rpS6-Wundheilungsmarkers in den regenerativen Arealen der Dermis und Epidermis.

Wenngleich die ersten Fallberichte noch keine Schlussfolgerungen erlauben, bieten sie dennoch erste Einblicke:

Eine 83-jährige Patientin präsentierte sich mit einer zweit- bis drittgradigen Verbrennung im Ausmaß von 10% verbrannter Körperoberfläche. Nach Nekrosektomie und Spalthauttransplantation zeigten sich nach tiefem Verbandswechsel nekrotische Hautareale, welche in einer zweiten Sitzung exzidiert werden mussten. Die histologische Analyse der Resektate zeigte einen Wundgrund mit negativer Färbung auf p-rpS6, während Areale mit erfolgreicher Spalthauteinheilung sich positiv auf p-rpS6 präsentierten. Somit korrelierte die histologische Analyse mit der Unfähigkeit der Regeneration.

Weiters implizieren erste Proben, dass bei endogener Noxe, also einer Hautschädigung von innen nach außen, die p-rpS6-Dichte in der Dermis geringer ist als in der Epidermis. So zeigte ein 41-jähriger Patient mit Fasziitis im Bereich des Oberschenkels eine deutlich geringere dermale Expression von p-rpS6. Somit korreliert die Färbung nicht nur mit der Tiefe von Verletzungen, sondern differenziert auch potenziell zwischen exogener und endogener Noxe.

Parallel zu In-vitro-Versuchen unter Hypoxie1 zeigte ein 74-jähriger Patient mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit selbst in der Übergangszone zu gesunder Haut einen deutlich reduzierten p-rpS6-Anteil.

Bei laufender Studie lassen die ersten Fallberichte gespannt auf die iterative Analyse warten. Die immunhistochemischen Färbungen werden qualitativ und semiquantitativ ausgewertet und mit den klinischen Daten korreliert.

Klinische Implikationen

Ein verifizierter Wundheilungsmarker hätte Implikationen in der Versorgung akuter und auch chronischer Wunden. Im operativen Setting könnte dadurch eine sichere und frühzeitige Resektion ermöglicht und potenziell die Revisionsraten gesenkt werden. Dies wäre insbesondere im Mischbild verschiedener Verbrennungstiefen von Vorteil.

Im konservativen Setting hätte er das Potenzial, bei Wunden mit Stase die Notwendigkeit eines chirurgischen Debridements zu zeigen oder aber bei regenerativem Wundgrund die weitere Behandlung durch Lokaltherapeutika zu bestätigen.

Mögliche Applikationsmethoden wäreneine intra- oder postoperative histologische Färbung, welche zur Therapieentscheidung oder -bestätigung dienen könnte, und – als „heiliger Gral“ – die intravitale topische Färbung mit Fluoreszenzmarkierung und positiver Markierung des geschädigten Areals. Bei negativer Färbung würde sich die Indikation zum weiteren Debridement zeigen, bis sich alle Flächen positiv anfärben. Das Screening potenzieller Targets ist hierzu bereits in Entwicklung.

Konklusion

Zusammengefasst lässt sich der präklinisch vielversprechende p-rpS6-Marker auch in humanen Wunden identifizieren. So lässt der Marker in dem sonst undifferenzierbaren Bild der kritischen Zellschädigung eine exakte räumliche Zuordnung der regenerativen Zone zu. Es zeigt sich die Bestimmung der Verletzungstiefe, aber auch der exogenen und endogenen Schädigung. Wir verfolgen die Untersuchungen gespannt und warten auf den Wissenszuwachs bezüglich zellulärer Prozesse der Wundheilung und vor allem auch auf eine potenzielle Erweiterung des diagnostischen Instrumentariums in der Wundbehandlung.

Literatur:

1 Ring NAR et al.: The p-rpS6-zone delineates wounding response and the healing process. Dev Cell 2023; 58(11): 981-92 2 Rodrigues M et al.: Wound healing: acellular perspective. Physiol Rev 2019; 99(1): 665-706 3 Monstrey S et al.: Assessment of burn depth and burn wound healing potential. Burns 2008; 34(6): 761-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Long-Acting-Konzepte als Meilenstein in der HIV-Therapie

In den letzten vier Jahrzehnten erfuhr die HIV-Therapie eine enorme Entwicklung und die Optionen für Menschen mit HIV haben sich grundlegend verändert. Aktuell dominiert ein neues ...

Das Mikrobiomvon Wunden und was Probiotika für uns tun können

Unser Darm steht mit einer Vielzahl an Mikroorganismen über unterschiedlichste Funktionsachsen, wie jener zwischen Darm und Haut, mit dem gesamten Organismus in Verbindung. Das Mikrobiom ...

Sexuell übertragbare Infektionen bei Kindern und Jugendlichen

Seit 2019 berichten die World Health Organization (WHO) und die Centersfor Disease Control and Prevention (CDC; USA) regelmäßig über einen dramatischen Anstieg der sexuell übertragbaren ...