Sprachentwicklung – was ist normal?

Autorin:

OÄ Dr. Bettina Schickinger-Fischer

Hals-Nasen-Ohren-Abteilung

Landesklinikum Mistelbach

Schätzungen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie gehen davon aus, dass bis zu 15% aller Kinder bis zum 6. Lebensjahr an einer Sprachentwicklungsverzögerung oder Sprachentwicklungsstörung leiden. Solche Störungen können ohne Therapie häufig auch zu sozialen und emotionalen Auffälligkeiten und in der Folge zu Schwierigkeiten in der Schule führen.

Keypoints

Kinder mit 2 Jahren mit fehlender Sprachentwicklung:

-

Wortschatz unter 50 Wörter

-

keine Bildung von 2-Wort-Sätzen

-

unverständliche Aussprache

-

fehlendes Sprachverständnis von einfachen Anforderungen

-

müssen umfassend logopädisch, pädaudiologisch und entwicklungs-diagnostisch abgeklärt werden.

-

Es sollte dann umgehend mit einer der Gesamtentwicklung entsprechenden Therapie begonnen werden.

Normale und gestörte Sprachentwicklung

Die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes während seiner Gesamtentwicklung stellt eine große Herausforderungdar, da im Vorschulalter eine Austestung vonder Kooperation des Kindes abhängig ist. Eswird daher neben der ausführlichen Elternanamnese häufig primär die Spontansprache des Kindes als Grundlage der Einschätzung seiner Sprachentwicklung herangezogen, da diese auch die tatsächliche passive und produktive Sprachkompetenz des Kindes zeigt. Die vielen unterschiedlichen Aspekte des Sprachentwicklungszustandes können dann im Weiteren mit Screening- und Testverfahren überprüft werden.

Die Ergebnisse dieser Analysen ermöglichen die Unterscheidung zwischen der Sprachentwicklungsverzögerung und der Sprachentwicklungsstörung. Die Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) bezieht sich hauptsächlich auf den zeitlichen Rückstand in den einzelnen Sprachentwicklungsschritten, während die Sprachentwicklungsstörung (SES) außer der zeitlichen Abweichung auch die Abweichung der Struktur der Sprachverwendung bezeichnet. Durch diese spezifische Diagnose kann die notwendige gezielte logopädische Therapie mit den entsprechenden Schwerpunkten festgelegt werden.

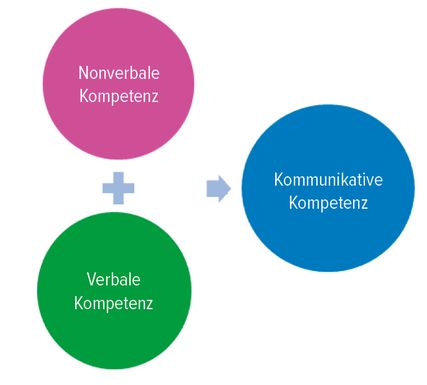

Kommunikationskompetenz

Unter dem Begriff Kommunikation wird in der Psycholinguistik die Summe aller nonverbalen und verbalen Fähigkeiten verstanden, die den angemessenen Sprachgebrauch in einer sozialen Interaktion ermöglicht (Abb. 1). Die Entwicklung des Spracherwerbs erfolgt in der Abfolge der nonverbalen Kompetenz und der Rezeption vor der verbalen Entwicklung.

Nonverbale Kommunikation

Zu den nonverbalen Kompetenzen zählen die Interaktion mit einem Gegenüber,die sprachlichen Zeichen wie auch Gestik und Mimik und vor allem die Blickkontakte. Diese Fähigkeiten werden unter dem BegriffPragmatik zusammengefasst. Die gleichzeitigen und ineinandergreifenden Erwerbsschritte der perzeptiven Entwicklung mit Tasten, Sehen und Hören, die Entwicklung der motorischen Bewegungsabläufe und diekognitive Entwicklung des Denkens und desGedächtnisses zeigen die Komplexität der Anforderungen des Spracherwerbs auf (Abb. 2).

In dieser Entwicklung können prägnante Fortschritte definiert werden: Ab dem 5. Lebensmonat beginnt das Eingehen auf gemeinsame Spiele und bereits ab dem 11. Lebensmonat zeigt sich die Bewältigung von unterschiedlichen Kommunikationssituationen wie das Zeigen auf Objekte, das Erkennen von Fragestellungen und Aufforderungen sowie das Einleiten von Interaktionen. Bis zum 2. Lebensjahr ist ein Kind bereits in der Lage, zwischen Monolog zu Dialog zu wechseln. Dies wird bis zum 4. Lebensjahr zur Gesprächsfähigkeit mit Dialogbeginn, Sprecherwechsel, Erkennen von Missverständnissen oder Anwendung von Überredungstechniken erweitert.

Sprachverständnis oder Rezeption

Parallel zur pragmatischen Entwicklung beginnt die Entwicklung des Sprachverständnisses ab dem 6. Lebensmonat. Dabei wird zwischen dem Sprachverständnis im weiteren Sinn mit allen Fähigkeiten, sprachlichen Äußerungen eine Bedeutung zu entnehmen, und dem Sprachverständnis im engeren Sinn unterschieden.

Das Sprachverständnis im engeren Sinn ab dem 9. Lebensmonat beschreibt die Fähigkeit, Wörtern, Sätzen und Texten Sinn zu geben, was in bestimmten Altersschritten mit definierten Strategien erfolgt. Dies beginnt zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat mit der sogenannten Schlüsselwort-Strategie, wenn Kinder anhand von semantischen Einheiten die Bedeutung eines Satzes entschlüsseln. Erst ab dem 24. Lebensmonat kommt mit der pragmatischen Strategie die Fähigkeit dazu, Gehörtes mit Erfahrung zu verknüpfen. Ab einem Alter von 3,5 Jahren können Kinder nach der Wortreihenfolge den Inhalt einer Aktivkonstruktion eines Satzes verstehen.

Kinder mit Sprachverständnisstörungen fallen durch fehlende oder unerwartete Handlungen, Wiederholungen von Wörternoder Sätzen, häufiges Jasagen oder Rückfragen oder stereotype Äußerungen auf. Es können aber auch soziale und emotionale Verhaltensauffälligkeiten von Rückzug bis zu meist körperlicher Aggression auftreten.

Verbale Kompetenz

Die Auffälligkeiten in der Sprachproduktion werden in die entsprechenden linguistischen Bereiche der Phonetik/Phonologie, Morphologie, Semantik und Syntax unterteilt (Abb. 3). Die physiologische Bandbreite dieser Entwicklungsschritte reicht bis ins 3. und bei den Phonemen bis ins 4.–5. Lebensjahr.

Phonetische Aussprachestörungen zeigen sich durch nicht adäquat gebildete oder nicht richtig angewendete Laute, die Phoneme, wie etwaein Sigmatismus oder ein Schetismus. Andere Begriffe für diese Störungsform sind „Dyslalie“ oder auch „Störung der Aussprache“. Davon muss man artikulatorische Dyspraxien unterscheiden, beidenen die abgestimmte Bewegung der Lautbildung gestört ist und die in der Entwicklung auch physiologisch vorkommen können.

Die lexikalischen Störungen äußern sich durch den eingeschränkten aktiven und passiven Wortschatz, Störungen beim Erwerb, Abruf und/oder der Bedeutungsanwendung der Wortarten von z.B. Substantiv, Prädikat oder Verb, aber auch Störung der Wortbildung wie der Passiv- oder Pluralbildung. Die morphosyntaktischen Strukturstörungen können zusammenfassend als Defizite des Grammatikerwerbs bezeichnet werden, bei denen die Regeln der Zusammenfügung von Satzelementen oder die Bildung unterschiedlicher Satzarten nicht entsprechend erlernt werden.

„Late talker“

Zu der Gruppe der „late talker“, das ist die Gruppe mit verspäteter Sprachentwicklung, zählen immerhin 18% der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Zu den Symptomen zählen die verspätete Entwicklung und der verspätete Einsatz von ersten Wörtern sowie ein verminderter aktiver Wortschatz von unter 50 Wörtern zum Ende des 2. Lebensjahres. Gegebenenfalls geht auch die verspätete Bildung von 2-Wort-Sätzen wie „Mama Ball“, welche als erste, einfache Grammatikstruktur gebildet werden, mit dieser späten Sprachentwicklung einher.

Nur 50% der „late talker“ zählen zu der Gruppe der „late bloomer“. Diese Kinder schaffen bis zum 36. Lebensmonat das Aufholen der verzögerten Sprachentwicklung ohne weitere Einschränkung. Dem gegenüber steht die 50%-Gruppe jener Kinder, also immerhin 9% der Gesamtbevölkerung, die als „late talker“ die Sprachentwicklungsverzögerung nicht aufholen und eine Sprachentwicklungsstörung entwickeln, welche auch nachfolgende Schwierigkeiten in der Einschulung mit Lese- und Schreibproblemen nach sich zieht.

Zusammenfassung

Bei der Sprachentwicklung gibt es wichtigeMeilensteine um das 2. Lebensjahr.

Mit 24 Monaten sollte ein Kind längere Sätze verstehen und selbst 2- bis 3-Wort-Sätze mit einem Wortschatz von zumindest 50 Wörtern bilden können.

Wenn nach ausführlicher Anamnese mit den Bezugspersonen, dem intensiven persönlichen Eindruck und der logopädischen Sprachstatuserhebung diese Anforderungen nicht erfüllt werden, sind die weitere entwicklungsdiagnostische wie auch die ausführliche audiologische Abklärung erforderlich. Erst danach erfolgt die sinnvolle und notwendige Einleitung der ent-sprechenden Therapie wie logopädischer Sprachtherapie oder Ergotherapie.

Da Kinder am besten durch direkte Kommunikation lernen und den Wortschatz wie auch den Satzbau primär über die Kommunikation mit Bezugspersonen und das Vorlesen und Lesen altersentsprechender Bilderbücher und nicht durch passiven Konsum erlernen, ist bei Auffälligkeiten die strikte Einschränkung oder sogar das Vermeiden von allen digitalen Medien unbedingt zu empfehlen.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

10 Jahre Stapesplastik: eine Dekade Erfahrung an unserer Schwerpunktklinik

Der Begriff Otosklerose bezeichnet eine pathologische Umwandlung im Bereich der Stapesfußplatte der Cochlea. Die dadurch bedingteprogrediente Hörminderung spricht limitiert auf ...

Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie

Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...

Erste Erfahrungen mit dem OTODRIVE-System: ein Einblick in die Praxis

Am Universitätsklinikum St. Pölten wurde das OTODRIVE-System als innovative Ergänzung in der Cochlea-Implantat-Chirurgie eingeführt. Diese Technologie ermöglicht eine präzisere, ...