Chancen auf ein zweites Kind

Bericht:

Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

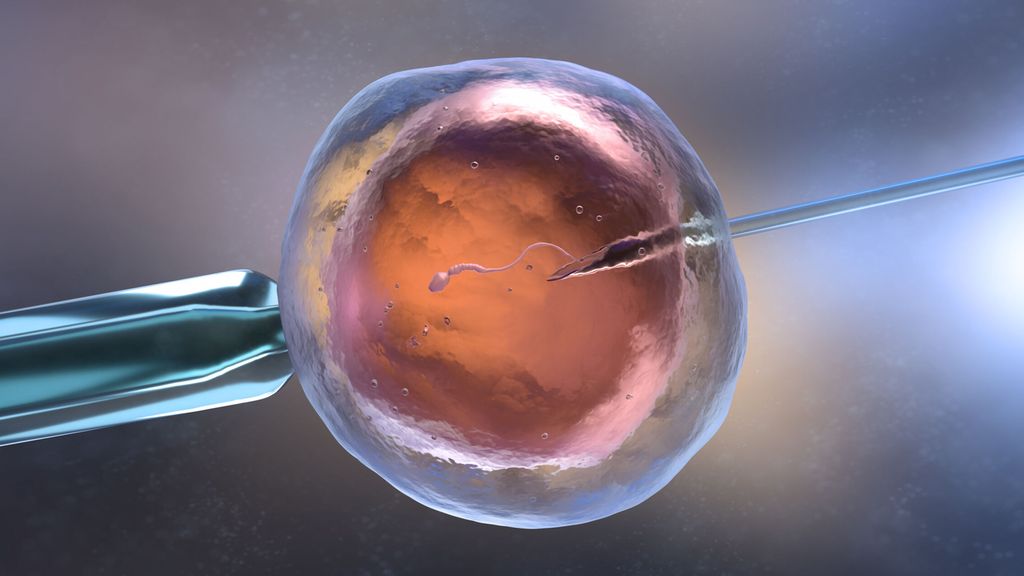

1978 kam Louise Brown, das erste per künstlicher Befruchtung entstandene Kind, auf die Welt. Heute ist die Behandlung Routine und viele Frauen können trotz Unfruchtbarkeit ein Baby bekommen. Danach fragt sich manches Paar: Wie gross ist die Chance, dass wir noch ein zweites auf diesem Wege bekommen? Das haben Forscher von der New South Wales Universität in Sydney in einer grossen Studie mit 15325 Frauen untersucht.1

Das Fazit der Studie: Die Aussichten sind gut und hängen von denselben Faktoren ab wie bei der ersten künstlichen Befruchtung. «Mich haben diese Ergebnisse nicht überrascht, denn sie stimmen mit dem überein, was wir im Alltag sehen. Nun haben die Kollegen das mit soliden Daten bewiesen», sagt Prof. Dr. med. Michael von Wolff, Chefarzt im Inselspital Bern und Gründer des europaweiten Kompetenznetzes IVF-Naturelle®.

Die Frauen in der australischen Studie hatten zwischen 2009 und 2013 ein erstes Kind per künstlicher Befruchtung bekommen, am häufigsten per In-vitro-Fertilisation (IVF) oder intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI). Vor IVF und ICSI ist in der Regel eine Hormonstimulation notwendig, damit genügend Eizellen gewonnen werden können. Hat die Befruchtung geklappt, friert der Arzt überzählige Embryonen ein. In der Studie nutzten die Ärzte bei 3 von 4 Frauen zunächst solche eingefrorenen Embryonen aus der ersten Behandlung für eine zweite Befruchtung. Wenn die Frau damit nicht schwanger wurde, erfolgte die Hormonstimulation. Die übrigen Frauen spritzten sich die Hormone von Anfang an.

Die Autoren berechneten die kumulative Lebendgeburtenrate und unterschieden dabei zwei Ansätze, die jeweils Fehleinschätzungen bergen: Die konservative Berechnung nimmt an, dass Frauen, die die Behandlung aus was für Gründen auch immer abbrachen, kein Kind bekommen hätten, wenn sie die Therapie weitergeführt hätten. Die optimale Berechnung dagegen geht davon aus, dass Frauen, die die Behandlung abgebrochen hatten, die gleiche Chance auf ein Baby hätten wie die Frauen, die die Therapie weitermachten. Der konservative Ansatz könnte die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, zu pessimistisch einschätzen, und der optimale Ansatz zu optimistisch. Deshalb berechneten die Autoren noch eine Art «mittlere» Wahrscheinlichkeit mit dem sogenannten «inverse probability-weighted»(IPW)-Ansatz. Die IPW-Kalkulation berücksichtigt die Charakteristika der Frauen, die die Therapie fortführten oder abbrachen, also etwa Alter, frühere Schwangerschaften, Ursache der Infertilität und Alter bei der ersten IVF-Behandlung.

Die Lebendgeburtenraten waren bei den Frauen, bei denen die Ärzte zunächst eingefrorene Embryonen verwendeten, durchgehend höher als bei den Frauen, die sofort stimuliert wurden. Nach 6 kompletten Stimulationszyklen betrug die kumulative Lebendgeburtenrate im ersten Fall zwischen 60,9% (konservativer Ansatz) und 88,1% (optimaler Ansatz) [IPW: 87,2%], im zweiten Fall zwischen 50,5% und 69,8% [IPW 68,1%]. Vereinfacht gesagt bedeuten diese Zahlen: Von 100 Frauen, die erst einmal ihre eingefrorenen Embryonen nutzten, bekamen fast 90 ein Kind und von denen, die sich gleich Hormone spritzten, etwa 70.

«Als ich diese Zahlen sah, war ich erstaunt, wie viele das waren», sagt von Wolff. «Man muss aber die Details der Studie kennen, um das einzuordnen.» Erstens hatten alle Frauen in der Studie ein gesundes Kind geboren – allein das erhöht die Chance, dass es ein weiteres Mal klappt. In einer Untersuchung von 2017 von der Universität in Aberdeen mit 112 549 Teilnehmerinnen war die Wahrscheinlichkeit, mit IVF oder ICSI ein Baby zu bekommen, doppelt so gross, wenn die Frau schon ein Kind hatte, als wenn sie noch nie schwanger gewesen war.2

Zweitens waren die Frauen in der Studie mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren ziemlich jung – auch das ist eine gute Voraussetzung.

Drittens taten sie alles dafür, um schwanger zu werden: So haben knapp 6% der Frauen 5–6 Hormonzyklen durchgemacht und 17% immerhin 3–4. Pro IVF-Zyklus lassen sich ca. 10 Eizellen gewinnen und 1–2 Embryonen transferieren. Diese Frauen hatten also Dutzende von Eizellen und Embryonen, aus denen ein Kind entstehen konnte. «Ich bezweifle, ob Schweizer Frauen das auf sich nehmen würden», sagt von Wolff. «Und zwar nicht nur wegen der gesundheitlichen Belastung durch die Hormontherapie, sondern auch aus finanziellen Gründen.» Ein Zyklus inklusive Übertragung eines Embryos, Einfrieren überzähliger Embryonen und einmaliges Auftauen kostet rund 10000 Franken – das wären also 60000 für 6 Zyklen. In Australien muss das Paar mit umgerechnet 6650 Franken für einen Zyklus rechnen, die Kasse zahlt aber rund 60% der Behandlung. «Kein Wunder, dass die Frauen in der Studie die künstliche Befruchtung voll ausreizen konnten», sagt von Wolff.

Wichtigster Faktor: das Alter

Der wichtigste Faktor für ein Kind nach künstlicher Befruchtung ist das Alter. Zum einen reifen pro Monat mit zunehmendem Alter immer weniger Eizellen heran. Wie hoch diese Eizellreserve ist, lässt sich ansatzweise mit Bluttests bestimmen. Zum anderen finden sich mit zunehmendem Alter häufiger chromosomale Störungen in den Embryonen. Das kann Fehlgeburten auslösen. In der australischen Studie bekamen Frauen, für die die Ärzte zunächst die eingefrorenen Embryonen vom ersten IVF-Kind verwendet hatten, häufiger ein Kind als diejenigen, bei denen ganz neu mit der Hormonstimulation begonnen wurde. Das lässt sich laut von Wolff leicht erklären: Die Embryonen vom ersten Mal stammen von der Eizelle der jüngeren Frau, abgesehen davon ist aus der «Embryo-Charge» bereits ein Kind entstanden, was zusätzlich die Chance erhöht.

Die Geburtenraten nach künstlicher Befruchtung sind gut bekannt.3 Gewinnt ein Arzt bei 100 Frauen im Alter zwischen 30 und 34 Jahren jeweils 10 Eizellen, bekommen etwa 60 von ihnen ein Kind. Sind die 100 Frauen zwischen 36 und 40 Jahre alt und gewinnt der Arzt wegen des höheren Alters jeweils nur 7 Eizellen, bekommen nur 30% ein Kind. Sind die Frauen über 40, sinkt der Wert rasch auf unter 20%. Auch in der australischen Studie sank die Aussicht auf ein Kind, wenn die Frau älter war. Um eine Frau individuell beraten zu können, ist zudem die Vorgeschichte entscheidend, betont von Wolff. Ein weiterer Faktor ist nämlich, wie lange das Paar schon versucht hat, mit IVF schwanger zu werden: je länger, desto geringer die Chance auf ein Kind.

Weitere Informationen finden Sie hier:

"Die Vorgeschichte des Paares ist entscheidend"

"Nicht nach dem Giesskannenprinzip"

Literatur:

1 Paul RC et al.: Human Reproduction 2020; 35(6): 1432-40 2 Cameron NJ et al.: Human Reproduction 2017; 32: 2287-97 3 Doyle JO et al.: Fertil Steril 2016; 105: 459-66.e2

Das könnte Sie auch interessieren:

«Fire Drill» im Kreisssaal

Ein sorgfältig durchgeführter «Fire Drill» kann Leben retten und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf den Ernstfall vorbereitet sind. Die Einführung eines «Fire Drill» im Kreisssaal ...

Verbesserung der Ästhetik ohne onkologische Kompromisse

In der Brustchirurgie existiert eine Vielzahl an unterschiedlich komplexen onkoplastischen Operationstechniken mit verschiedenen Klassifikationen. Die kritische Selektion der Patient: ...

Morbus Paget der Vulva

Nach Definition der WHO stellt der Morbus Paget der Vulva eine intraepitheliale Neoplasie und obligate Präkanzerose dar, die von pluripotenten Stammzellen der interfollikulären Epidermis ...