Arthroskopisches Débridement oder Teilrepair

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Philipp R. Meyer

Klinik St. Anna, Orthopädische Klinik Luzern<br> E-Mail: philipp.meyer@okl-ag.ch

30

Min. Lesezeit

28.09.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Bei körperlich aktiven Patienten mit massiven Läsionen der Rotatorenmanschette sollte – wann immer möglich – versucht werden, mit einem arthroskopischen Teilrepair die Zentrierfunktion der Rotatoren wiederherzustellen. Patienten mit geringen funktionellen Ansprüchen und dem Hauptwunsch Schmerzreduktion darf ein arthroskopisches Débridement angeboten werden.</p>

<hr />

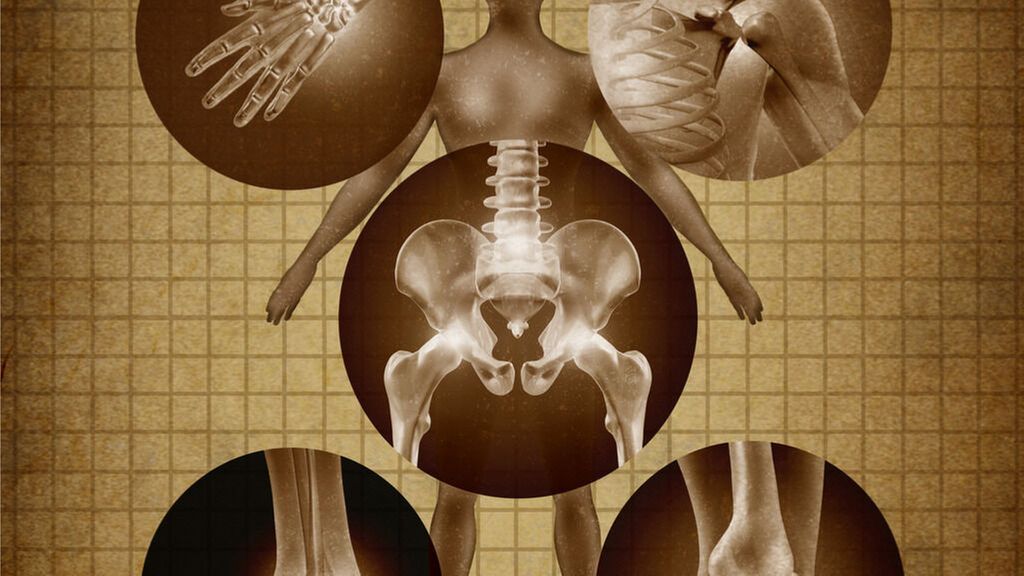

<p class="article-content"><p>Läsionen der Rotatorenmanschette (RM) sind eine häufige Ursache für Schmerzen und Funktionsstörungen des Schultergelenkes. Sehnenläsionen können partiell oder komplett sein, wobei der Übergang von einer grossen Einzelläsion über die mindestens zwei Sehnen umfassende massive Läsion bis hin zur irreparablen Läsion oft fliessend ist. Während die operative Reinsertion kleiner und mittelgrosser Läsionen heute eine anerkannte Behandlungsmethode mit guten Resultaten und geringer Rerupturrate darstellt, bleibt die geeignete Behandlung von grossen und massiven Läsionen der RM kontrovers diskutiert. Vorliegender Beitrag soll aufzeigen, was ein Teilrepair oder ein Débridement ortsständiger Gewebe zur Behandlung dieser Grenzsituation beitragen kann.</p> <h2>Strukturelle Abgrenzung reparabler von irreparablen Defekten</h2> <p>Bei der Abduktion wird der Humeruskopf durch eine komplexe Interaktion gegenläufig wirkender Muskel-Sehnen-Einheiten der RM stabilisiert, die ihre Wirkung über das sogenannte Rotatorenkabel auf den Humeruskopf übertragen. Burkhart hat diese arthroskopisch gut einsehbare Struktur exakt beschrieben und erkannt, dass selbst grosse ansatznahe Einzelläsionen funktionell kompensiert bleiben, solange sich der Defekt nicht über die Kabelregion hinaus nach medial oder auf eine zweite benachbarte Sehne ausdehnt. An einem massiven Defekt der RM sind definitionsgemäss mindestens zwei Sehnen beteiligt und die Grösse des Defektes muss im Sagittaldurchmesser mehr als 5cm betragen. Ein massiver Defekt der RM gilt als zumindest partiell rekonstruierbar und wird vom irreparablen Defekt abgegrenzt. Faktoren wie Sehnenqualität, Retraktionsgrad, Atrophie und Fettinfiltrationsgrad der Muskulatur bestimmen in hohem Masse, ob ein ausgedehnter Defekt der RM noch erfolgreich repariert werden kann oder irreparabel ist. Demnach gilt ein massiver Defekt nicht mehr als reparabel, wenn der Humeruskopf statisch dezentriert ist (humeroakromiale Distanz <7mm) und eine Atrophie mit fettiger Infiltration der Muskulatur >50 % vorliegt.</p> <h2>Klinische Erscheinung massiver RM-Defekte</h2> <p>Klinisch beklagt ein funktionell noch kompensierter Patient idealerweise nur Schmerzen mit einem wenig störenden Kraftverlust und erhaltener Elevation. Häufig aber dekompensieren massive Defekte der RM mit einem progredienten Verlust der Humeruskopfzentrierung und Entwicklung einer dynamischen Subluxation. Diese Patienten können den abgespreizten Arm im Raum nicht mehr stabilisieren und kompensieren den Elevationsausfall durch Scapulahochzug. Auch kann aktiv die vom Untersucher passiv eingestellte maximale Armrotation nicht gehalten werden, was man als positives «Lag-Zeichen» bezeichnet.</p> <h2>Indikation Teilrepair versus Débridement</h2> <p>Nicht selten kommt es bei einer chronischen, bisher gut kompensierten Läsion der Supraspinatussehne durch ein traumatisches Ereignis zu einer akuten Dekompensation mit Elevationspseudoparalyse, bedingt durch einen frischen Abriss der Infraspinatus- oder der Subscapularissehne. Das MRT hilft dann, die vorbestehende, eventuell irreparable Läsion der Supraspinatussehne von den frischen, durchaus reparablen Sehnenrupturen abzugrenzen. In dieser Situation wird zwar eine komplette Rekonstruktion der Rotatorenmanschette kaum möglich sein, aber mit einem Teilrepair der frischen Sehnenruptur sollte die Wiederherstellung der Schulterfunktion angestrebt werden. <br /> Symptomatischen Patienten ohne Trauma in der Anamnese, welche im konventionellen Röntgen noch keine wesentliche Omarthrose, aber im MRT eine strukturell als irreparabel zu beurteilende Massenruptur zeigen, kann bei Versagen der konservativen Therapie ein Débridement angeboten werden, mit dem Hauptziel der Schmerzreduktion.</p> <h2>Technik Débridement</h2> <p>Die Technik des arthroskopischen Débridements umfasst unter Einsatz motorisierter Instrumente die Resektion des subakromialen Bursakomplexes, entzündeter Synovialmembranen sowie die Ablösung von Adhäsionen. Die Sehnenränder werden mobilisiert und die Sehnenstümpfe geglättet. Mit der Einführung der bipolaren Hochfrequenzsonden konnten Durchführbarkeit und Wirksamkeit des Débridements wesentlich verbessert werden, da damit erst eine gezielte Blutstillung und Denervation von Schmerzrezeptoren möglich wurden.</p> <h2>Bicepstenotomie/Tenodese</h2> <p>Bei grossen Läsionen der RM finden sich häufig auch pathologische Veränderungen der langen Bicepssehne. Diese zeigt dann degenerative Auffaserungen und Teilrupturen im Bereich des Bicepsankers am Glenoidoberpol (SLAP-Läsion) und/oder bei Eintritt in den knöchernen Sulcus bicipitalis am proximalen Humerus. Hier wird die Bicepssehne durch kapsuloligamentäre Verstärkungen (Biceps-Pulley-System) geführt und stabilisiert. Die vorderen Anteile der Supraspinatussehne und die oberen Anteile der Subscapularissehne begrenzen das sogenannte vordere Rotatorenintervall. Bei Ausdehnung der Rotatorensehnenläsion ins vordere Intervall kommt es oft zur Zerstörung des Pulley-Systems und damit zur Luxation der langen Bicepssehne aus dem Sulcus. Die Folge dieser Instabilität ist eine schmerzhafte mechanische Irritation. In zahlreichen Publikationen wird die pathologisch veränderte Bicepssehne als signifikante Teilkomponente in der Entstehung des anterosuperioren Schulterschmerzes gesehen. Daher wird bei den beschriebenen pathologischen Veränderungen die Tenotomie der langen Bicepssehne empfohlen.<br /> Bei jüngeren, schlanken Patienten mit hohem kosmetischem Anspruch wird man sich alternativ für eine Tenodese entscheiden, hingegen spricht eine hochgradige Partialruptur mit schlechter Sehnenqualität eher für eine Tenotomie (Abb. 1).<br /> Zwar ist nach Tenotomie mit einem messbaren Kraftverlust der Ellbogenflexion zu rechnen, allerdings hat dies kaum funktionelle Auswirkungen für den Patienten. In etwa der Hälfte der Fälle beobachtet man auch eine Distalisierung des Bicepsmuskelreliefs («Popeye sign»). Kaum ein Patient wertet jedoch sein postoperatives Ergebnis als «gut» oder «schlecht», basierend auf dem kosmetischen Erscheinungsbild, sofern er vorab darüber informiert worden ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1703_Weblinks_s14.jpg" alt="" width="1417" height="1681" /></p> <h2>Zusätzliche Eingriffe am Knochen</h2> <p>Die Notwendigkeit und das Ausmass einer zusätzlichen Akromioplastik bei massiven Läsionen der RM werden in der Literatur kontrovers diskutiert. Typischerweise kommt es zu einer allmählich fortschreitenden Migration des Humeruskopfes nach kranial. Als wichtiger passiver Stabilisator wirkt der korakoakromiale Bogen dieser Dezentrierung entgegen, weshalb eine Akromioplastik und Resektion des Ligamentum coracoacromiale kein fester Bestandteil der Operation sein sollten.<br /> Alternativ zur klassischen Akromioplastik kann durch eine knöcherne Abtragung und eine Glättung des Tuberculum majus (Tuberoplastik) eine gleichwertige Entlastung des Subacromialraumes unter Erhalt des korakoakromialen Bogens erreicht werden. <br /> Eine klinisch schmerzhafte und bildgebend objektivierbare AC-Gelenksarthrose sollte gegebenenfalls durch eine AC-Gelenksresektion mitversorgt werden. Somit ist das arthroskopische Débridement mit Bicepstenotomie, allenfalls mit inverser Tuberoplastik und gegebenenfalls ergänzender AC-Resektion, eine ausgezeichnete Behandlungsmethode für ältere, schmerzgeplagte Patienten, die den Arm vorab in der horizontalen Ebene noch eigenständig halten können und postoperativ eine zwar kraftgeminderte, aber weitgehend schmerzfreie Schulterfunktion erwarten.</p> <h2>Technik Teilrepair</h2> <p>Bei der Versorgung massiver Defekte der RM geht es primär um die Wiederherstellung der Balance zwischen den transversalen Kräften von Subscapularis- und Infraspinatus-Muskulatur. Nach einer ausgedehnten Bursektomie kann die meist u-förmige Gestalt der massiven Läsion der RM identifiziert werden. Unter Referenzierung auf die Korakoidbasis und die Spina scapulae werden das vordere und das hintere Rotatorenintervall dargestellt, womit die Sehnenränder definiert sind. Unter Einsatz von Traktionsfäden werden nun retrahierte und adhärente Sehnenanteile abgelöst und mobilisiert. <br /> Die knöcherne Insertionsfläche am Tuberculum wird angefrischt (eventuell leicht medialisiert, um eine möglichst spannungsfreie Reinsertion der Sehnen mit Fadenankern zu ermöglichen, was meist nur in Einreihentechnik gelingt). Gelingt der Teilrepair der entsprechenden Sehnen, kann der Restdefekt der irreparablen Supraspinatussehne durch Quernähte in «margin convergence techniqe» verkleinert werden.</p> <h2>Bevorzugtes eigenes Vorgehen</h2> <p>Im konventionellen Röntgen werden eine höhergradige Omarthrose sowie eine Humeruskopfdezentrierung mit Verminderung der humeroakromialen Distanz <7mm ausgeschlossen, da sich diese Patienten für eine inverse arthroplastische Versorgung qualifizieren. Im ergänzenden Arthro-MRT werden Defektgrösse, Sehnenretraktionsgrad und Atrophie bzw. fettige Infiltration der beteiligten Muskulatur beurteilt. Aufgrund der präoperativen Klinik, ergänzt durch die Schichtbilddiagnostik, gelingt es uns in den meisten Fällen, vorab festzulegen, ob beim arthroskopisch geplanten Eingriff ein Teilrepair oder nur ein Débridement durchgeführt wird. Die präoperative Narkoseuntersuchung ist wertvoll zur Erfassung und Behandlung von Kapselverkürzungen im Rahmen einer komplizierenden Kapsulitis.<br /> Vorab erfolgt die diagnostische Arthroskopie des Schultergelenkes zur Beurteilung der Synovialis, des Zustandes der langen Bicepssehne sowie des Gelenkknorpels und des Labrums. Dann erfolgt eine ausgedehnte Bursektomie mit Débridement der instabilen RM-Reste am Tuberculum majus sowie eine epitendinöse und paraglenoidale Adhäsiolyse zur Mobilisation der retrahierten Sehnenstümpfe. Erst jetzt kann das Ausmass des Defektes in sagittaler und koronarer Ebene abgeschätzt und die genaue Gestalt der Massenruptur identifiziert werden. Bei grossem Defekt mit retrahierter Sehne gilt es, unter Einsatz der Fasszange (Abb. 2) abzuschätzen, ob diese weit genug nach lateral zur ursprünglichen Insertion ans Tuberculum mobilisierbar ist, um so eine möglichst spannungsarme Reinsertion mit Knochenankern in Einreihentechnik zu realisieren, was wir – wenn immer möglich – anstreben. Beim Teilrepair favorisieren wir die Bicepstenotomie und nutzen alle Ankerfäden für die Reinsertion wichtiger Sehnen (Abb. 3 und 4). Ergänzend wird eine sparsame AC-Plastik durchgeführt. Wenn ein Teilrepair nicht möglich ist, beschränken wir uns auf das Débridement der Weichteile mit Bicepstenotomie und anstelle einer AC-Plastik wird gelegentlich die Tuberoplastik durchgeführt. Nur selten – bei schlanken, körperlich aktiven Patienten – führen wir anstelle der Bicepstenotomie eine Interferenzschraubentenodese durch. <br /> Bei allen Patienten mit symptomatischer AC-Arthrose wird zusätzlich eine arthroskopische AC-Resektion vorgenommen.</p> <h2>Nachbehandlung und Resultate</h2> <p>Die Nachbehandlung eines Teilrepairs erfolgt nach den Kriterien der primär kompletten RM-Rekonstruktion. Für 6 Wochen wird der Arm auf einer Abduktionsorthese gelagert und nur passiv anmobilisiert, dann folgen weitere 6 Wochen aktive Mobilisation ohne Widerstand, nach 12 Wochen dann der sequenzielle Belastungsaufbau. <br /> Nach arthroskopischem Débridement hingegen kann weitgehend funktionell mit aktivassistiven Übungen nachbehandelt werden. Aufgrund der aufwendigeren Nachbehandlung nach Teilrepair mit höherem Risiko für eine ausbleibende Einheilung bzw. für eine Reruptur muss der ausführlichen Aufklärung des Patienten genügend Zeit eingeräumt werden. Der Erfolg der Rekonstruktion hängt letztlich auch von dessen Compliance bezüglich der Nachbehandlung ab.<br /> Gelingt die Wiederherstellung der «force couples» durch Teilrepair der RM, lassen sich nach abgeschlossener Rehabilitation eine signifikante Schmerzminderung und eine Verbesserung der Beweglichkeit feststellen, zum Teil auch eine bessere Elevationskraft. Auch nach Débridement mit Bicepstenotomie kann eine signifikante Verbesserung des postoperativen Constant Score erwartet werden, aber es kommt im Verlauf häufig zu einer progredienten Abnahme des humeroakromialen Abstandes und zu einer raschen Zunahme radiologischer Arthrosezeichen.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: beim Verfasser

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.