Die Akromionfraktur

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Florian Hess

Leitender Arzt Orthopädie und Unfallchirurgie<br> Kantonsspital Frauenfeld<br> E-Mail: florian.hess@stgag.ch

30

Min. Lesezeit

27.09.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Sowohl die traumatische Akromionfraktur wie auch die Insuffizienzfraktur nach inverser Schulterprothese sind relativ seltene, aber wachsende Entitäten. Die Zunahme ist vor allem mit der verbesserten Diagnostik und der Ausweitung der Indikationsstellung der inversen Prothese verbunden. Nach wie vor fehlen jedoch in der Literatur für beide Frakturformen gute, einheitliche und evidenzbasierte Empfehlungen. Beide Formen der Fraktur bleiben nach wie vor eine Herausforderung für den behandelnden Orthopäden.</p>

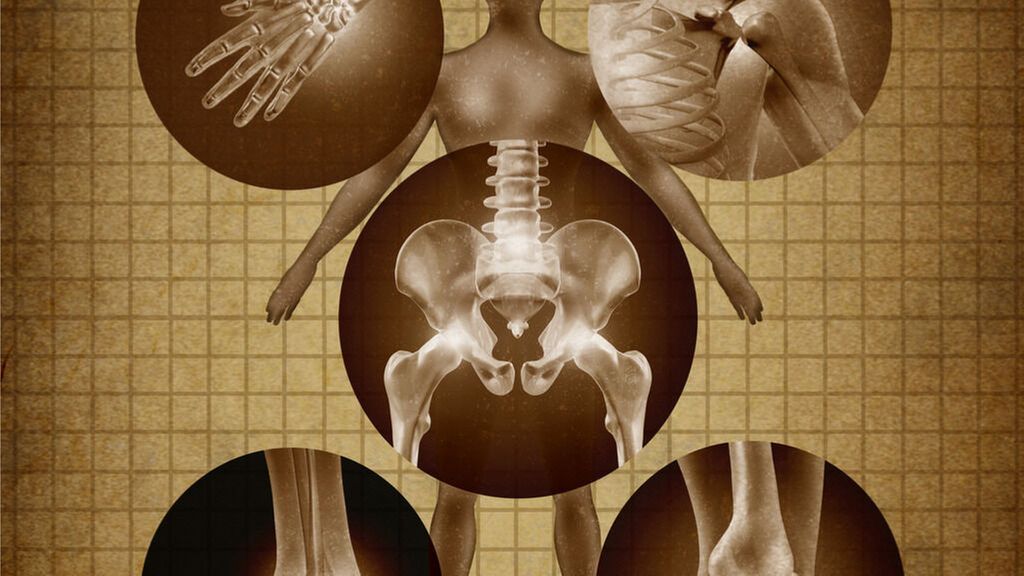

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Frakturen des Akromions sind selten. Sowohl auf konservativem wie operativem Wege können gute Resultate erzielt werden. Die primäre osteosynthetische Versorgung scheint der Pseudarthoserevision überlegen zu sein. Für eine Therapieempfehlung fehlen jedoch evidenzbasierte Daten.</li> <li>Bei sekundärer Verschlechterung nach inverser Schulterprothese muss an eine Insuffizienzfraktur gedacht und diese allenfalls mittels CT gesucht werden. Es handelt sich um eine einschneidende Komplikation für den Patienten mit meist dauerhafter Verschlechterung der Funktion. Ein standardisiertes Vorgehen sowie Therapieempfehlungen fehlen nach wie vor. Es gibt in der Literatur keine Evidenz dafür, dass ein operatives Vorgehen der konservativen Therapie überlegen wäre.</li> </ul> </div> <h2>Die traumatische Akromionfraktur</h2> <p><strong>Inzidenz und Ursache</strong><br /> Traumatische Akromionfrakturen sind seltene Entitäten und treten typischerweise in Verbindung mit anderen Verletzungen des Schultergürtels auf oder aber als Zusatzverletzungen bei polytraumatisierten Patienten. Insgesamt machen Akromionfrakturen ca. 8–16 % der Skapulafrakturen aus. Dementsprechend sind in der Literatur häufig Arbeiten mit kleineren Fallzahlen beschrieben, allgemein gültige evidenzbasierte Empfehlungen lassen sich deshalb nur schwer daraus ableiten. Fast alle Frakturen sind auf ein direktes Trauma zurückzuführen, selten werden Einzelfälle von Stressfrakturen beschrieben.<br /><br /><strong> Klinik, Diagnostik und Klassifikation</strong> <br />Historisch sind Skapulafrakturen meist in Zusammenhang mit Hochrasanztraumata beschrieben. Zusatzverletzungen am Schultergürtel (Plexus brachialis, Gefässverletzungen, Schädigung des Nervus suprascapularis, traumatische Rotatorenmanschettenruptur und Schulterluxation), Thorax und Schädel werden deshalb häufig genannt. Dieser Umstand erklärt auch, weshalb v.a. undislozierte Frakturen häufig initial in konventionell-radiologischen Aufnahmen übersehen werden und die Diagnose erst verspätet gestellt wird. Vor allem bei undislozierten Frakturen und bei entsprechendem klinischem Verdacht ist eine CT-Untersuchung im Verlauf sinnvoll, falls diese nicht bereits im Rahmen der Erstdiagnostik erfolgt ist. Neben der AO-Klassifikation für die Skapula sind die Klassifikationen nach Kuhn et al. und Goss et al. die gebräuchlichsten, wobei Letztere im klinischen Alltag wenig Anwendung findet. Kuhn et al. unterscheidet nicht und wenig dislozierte Akromionfrakturen (Typ IA und IB), dislozierte Frakturen ohne Einengung des Subakromialraums (Typ II) und dislozierte Frakturen mit Einengung des Subakromialraums (Typ III).<br /><br /><strong> Therapie</strong> <br />Nach wie vor gibt es für diese Fraktur keinen Goldstandard, oft basieren die Empfehlungen auf kleinen Fallzahlen. Gute Resultate nach konservativer Therapie werden vor allem bei Typ-I- und Typ-IIFrakturen nach Kuhn beschrieben. Die Rate an Pseudarthrosen ist nicht unerheblich und kann zur chronischen schmerzhaften Kompromittierung der Schulterfunktion führen. Nicht jede Pseudarthrose muss jedoch zwingend chronische Beschwerden auslösen und mit einem Funktionsverlust einhergehen, wie das Fallbeispiel in Abbildung 1 zeigt.<br /> Die meisten Autoren empfehlen eine Osteosynthese bei akuten dislozierten Frakturen, symptomatischer Pseudarthrose und bei Zusatzverletzungen des «Superior Shoulder Suspensory Complex» (SSSC). Es konnte zudem gezeigt werden, dass die Resultate nach primärer Osteosynthese besser sind und die Patienten das frühere Aktivitätsniveau schneller und öfter erreichen als die Patienten mit sekundärer Osteosynthese nach gescheiterter konservativer Therapie.<br /> Wird die Indikation zur Osteosynthese gestellt, kommen unterschiedliche Osteosyntheseverfahren wie die Kirschnerdrahtfixation, Zuggurtung, kanülierte Schrauben und Platten zur Anwendung. Bei den beiden erstgenannten Techniken fehlt die Rigidität. Bei der Plattenosteosynthese ist eine suffiziente Frakturkompression schwierig zu erreichen und häufig müssen Anteile des M. deltoideus geopfert werden. Um die Vorteile der Platten- und Zuggurtungsosteosynthese verbinden zu können, kommt an unserer Klinik eine leicht modifizierte und gekürzte 2.7/3.5-LCP-Pilon-Platte cruciforme (Depuy Synthes, West Chester, PA, USA) in Verbindung mit einer interfragmentären Zugschraube zur Anwendung. Diese führt über ein lateral umgebogenes Plattenloch durch die Fraktur in Richtung der Spina scapulae und wandelt Zug- in Druckkräfte um. Somit ist die Osteosynthese relativ rigide und kann auch die multiplen Zugrichtungen des M. deltoideus neutralisieren. Zudem wirkt die Osteosynthese durch die interfragmentäre Zugschraube als Zuggurtung. Mit dieser Osteosynthesetechnik können sowohl laterale Akromionfrakturen mit genügend grossem Fragment, aber auch basisnahe Frakturen relativ einfach versorgt werden. Ein Beispiel ist in Abbildung 2 gegeben.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s14_abb1_2.jpg" alt="" width="1417" height="2190" /></p> <h2>Die Insuffizienzfraktur nach inverser Schulterprothese</h2> <p>Die Zahl der implantierten inversen Schulterprothesen steigt weltweit an. Neben den üblichen bekannten Komplikationen wie «scapular notching», Hämatomen, periprothetischer Infektion und Instabilität treten auch Insuffizienzfrakturen am Schulterblatt auf, mit nicht unerheblicher Konsequenz für den Patienten. Trotz verbesserter Datenlage gibt es nach wie vor keine adäquate Therapie mit zufriedenstellendem Ergebnis.<br /><br /> <strong>Inzidenz und Ursache</strong><br /> Die Inzidenz wird in der Literatur auf 0,8–7,2 % geschätzt. Eine adäquate Vorspannung des Musculus deltoideus ist eine zwingende Voraussetzung für eine gute Funktion der Schulter nach inverser Schulterprothese. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus patientenspezifischen und operationstechnischen Faktoren, die zur Insuffizienzfraktur führen. Als patientenspezifischer Faktor konnte lediglich Osteoporose als möglicher Risikofaktor identifiziert werden. Die intraoperativen technischen Faktoren sind zum einen die Platzierung und Länge der Base- Plate-Schrauben und zum anderen die Vorspannung des Deltamuskels. Die Base- Plate-Fixation ist deshalb in letzter Zeit immer mehr in den Fokus von Untersuchungen gerückt. Aktuelle Studien zeigen, dass kraniale Schrauben, die in der Nähe der spinoglenoidalen Notch enden, vermehrt Stressfrakturen Typ III (nach Crosby) aufweisen und dass möglicherweise Schrauben, die kranial der zentralen Base- Plate-Verankerung eingebracht werden, einen Risikofaktor darstellen. In welchem Zusammenhang die Schraubenlage und -länge mit der Stressfraktur steht, ist jedoch nicht abschliessend geklärt. Die erhöhte Vorspannung des M. deltoideus durch das Prothesendesign inklusive Armverlängerung wird ebenfalls als möglicher Risikofaktor diskutiert. Bis anhin fehlt jedoch eine klare Evidenz für einen direkten Zusammenhang. Die intraoperative Überprüfung der Vorspannung ist sicherlich von grosser Bedeutung und unmittelbar abhängig von der Erfahrung des Operateurs. Um eine Instabilität zu vermeiden, wird wahrscheinlich eher eine höhere Vorspannung toleriert.<br /><br /> <strong>Klinik, Diagnostik und Klassifikation</strong><br /> Diverse Untersuchungen in der Literatur belegen, dass die Fraktur zu jeder Zeit nach inverser Schulterprothese auftreten kann. Die Patienten beklagen nach initial normalem Verlauf plötzlich auftretende Schmerzen kranial und/oder dorsal der Schulter mit einhergehendem deutlichem Funktionsverlust ohne vorhergegangenes Trauma. Klinisch zeigt sich eine Druckdolenz über dem Akromion oder der Spina scapulae.<br /> Konventionell-radiologisch kann die Fraktur leicht übersehen werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass die tatsächliche Inzidenz der Fraktur 20 % höher liegt als bisher angenommen. Die axilläre Aufnahme ist zur Lokalisierung der Fraktur am ehesten geeignet. Bei klinischem Verdacht ohne radiologischen Hinweis und zur Planung einer Osteosynthese ist eine zusätzliche CT-Untersuchung empfohlen.<br /> Zwei Klassifikationssysteme sind in der Literatur beschrieben: Crosby et al. und Levy et al. Die Klassifikation von Crosby et al. basiert auf einer Untersuchung von 22 Patienten. Zum Typ I gehören kleine anteriore Frakturen/Avulsionen im Bereiche des korakoakromialen Bandes, Typ-IIFrakturen betreffen das anteriore Akromion, Typ-III-Frakturen die posterioren Anteile inklusive der Spina scapula. Die Klassifikation nach Levy et al. beinhaltet ebenfalls 3 Typen und orientiert sich am Ursprung des Deltamuskels. Typ-I-Frakturen betreffen das eigentliche Akromion (anteriorer und mittlerer Anteil des Deltamuskels), Typ-II-Frakturen schliessen den gesamten mittleren und Anteile des posterioren und Typ-III-Frakturen den gesamten mittleren und posterioren Anteil des Deltamuskels ein. Die «interobserver reliability » ist bei der Klassifikation nach Levy et al. höher.<br /><br /><strong> Therapie</strong><br /> Insgesamt ist das Management der Insuffizienzfraktur anspruchsvoll. Aufgrund der geringen Fallzahlen fehlen die Daten für eine Standardisierung der Therapie. Die Folgen sind ein schlechtes funktionelles Outcome und oft unzufriedene Patienten.<br /> Die konservative Therapie besteht vor allem aus einer temporären Ruhigstellung in einer Schlinge oder in einem Abduktionskissen für 6 Wochen, wobei keine Unterschiede für die Art der Ruhigstellung aufgezeigt werden konnten. Damit gilt es, vor allem in der Anfangsphase eine sekundäre Dislokation der Fraktur zu vermeiden und die Pseudarthrosewahrscheinlichkeit zu verringern. Trotz konsequenter Ruhigstellung liegt diese bei rund 50 % . Meist sind die langfristig erreichten Resultate auf konservativem Weg besser als der Zustand vor der Implantation der inversen Schulterprothese. Das Problem für den Patienten liegt aber darin, dass er postoperativ bereits einmal eine bessere Funktion hatte.<br /> Operative Therapieoptionen wurden vor allem bei der Basisfraktur des Akromions und bei Frakturen der Spina scapulae beschrieben. Die Schwierigkeiten einer Osteosynthese bestehen darin, dass diese multiple Zugrichtungen des Deltamuskels überwinden und gleichzeitig eine Kompression auf die Fraktur aufrechterhalten soll. Erschwerend kommt hinzu, dass zusätzliche Osteoporose zum Implantatversagen führen kann. Zuggurtungen des Akromions weisen eine hohe Rate an Pseudarthrosen auf, da sie zu wenig rigide sind, um die multiplen Kraftvektoren des Deltamuskels zu neutralisieren. Plattenosteosynthesen sind zwar rigider, oft muss jedoch für eine korrekte Lage Deltamuskel abgelöst werden. Ein Nachteil ist auch die Prominenz der Platte, die allenfalls eine Materialentfernung notwendig macht. Bei sekundärer Dislokation der Fraktur oder entsprechend hohem Leidensdruck bei Pseudarthrose seitens des Patienten kann jedoch ein aktives Vorgehen sinnvoll sein. Ein Beispiel einer sekundär stabilisierten Fraktur nach Versagen der konservativen Therapie aus unserer Klinik ist in Abbildung 3 gegeben. Das operative Prinzip entspricht demselben wie oben beschrieben im Kapitel «Die traumatische Akromionfraktur ».</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s14_abb3.jpg" alt="" width="1417" height="1234" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.