Inverse Schulterprothesen

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Philipp Bissig

Autor:

PD Dr. med. Richard W. Nyffeler

Orthopädie Sonnenhof, Bern<br> E-Mail: richard.nyffeler@bluewin.ch

30

Min. Lesezeit

28.09.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die wohl erfolgreichste Behandlung einer massiven Rotatorenmanschettenruptur beim älteren Patienten ist die Versorgung mit einer inversen Schultertotalprothese. Damit können die Schmerzen beseitigt und die Funktion der Schulter in den meisten Fällen wiederhergestellt werden. Massgebend für ein gutes Ergebnis sind eine gute Operationstechnik und eine gute Prothese. </p>

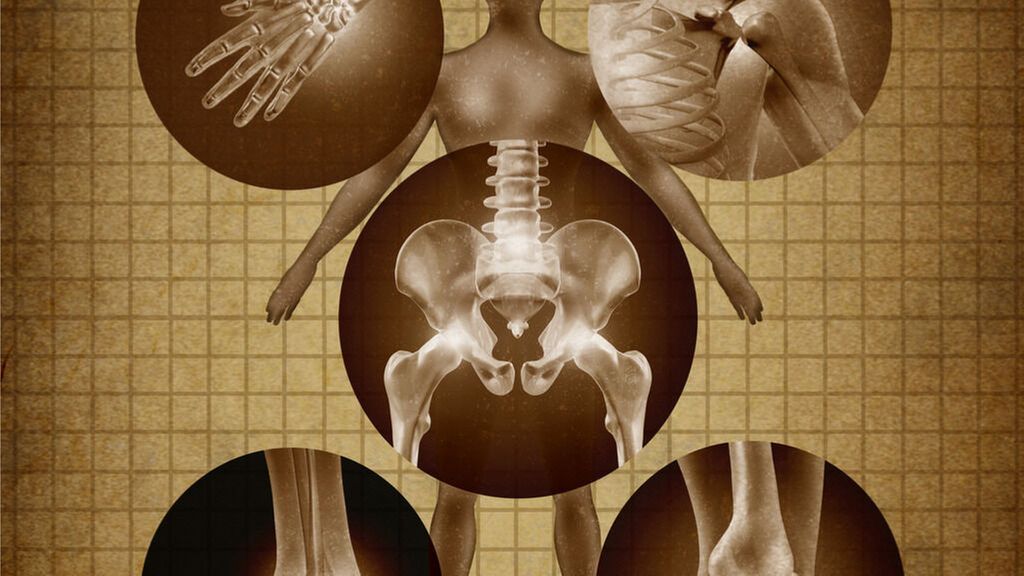

<hr />

<p class="article-content"><p>Die inverse Schulterarthroplastik hat aufgrund der guten Ergebnisse in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen. Neben der «Cuff tear»-Arthropathie mit Pseudoparalyse der Schulter werden heutzutage viele andere Pathologien mit inversen Schulterprothesen behandelt. Zahlreiche biomechanische und klinische Studien haben das Verständnis der Chirurgen hinsichtlich der Funktionsweise dieser Implantate verbessert und zu Änderungen der Operationstechnik und Verbesserungen der Prothesendesigns geführt. Die nachfolgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die von den Autoren bevorzugte Operationstechnik und Prothese vermitteln.</p> <h2>Zugang</h2> <p>Inverse Schultertotalprothesen werden über einen deltopektoralen oder einen superolateralen Zugang eingebaut. Der deltopektorale Zugang wird von den meisten Operateuren bevorzugt, weil er den für die Funktion einer inversen Prothese unentbehrlichen M. deltoideus und den zugehörigen N. axillaris nicht gefährdet und weil er für Revisionseingriffe problemlos nach distal erweitert werden kann. Dafür muss bei diesem Zugang die Subscapularissehne, sofern noch vorhanden, abgelöst werden. Viele französische Kollegen verwenden einen superolateralen Zugang. Er erlaubt dem Chirurgen einen direkten Blick aufs Glenoid und erleichtert ihm die Präparation des Knochens und den Einbau der Glenoidkomponente. Weitere Vorteile sind die einfachere Reposition und Fixation des Tuberculum majus und minus bei Humeruskopffrakturen sowie die Möglichkeit, ein kleines Os acromiale auszuschälen oder bei grösseren Fragmenten direkt durch die Pseudarthrose zu gehen. Bei diesem Zugang wird der Deltoideus in der anterolateralen Raphe längs gespaltet und vom ventralen Anteil des Akromions abgelöst. Dies kann mit einer kleinen Knochenschuppe erfolgen. Ein Ablösen des Muskels von der Klavikula ist nicht notwendig. Wie bei jedem Deltoideus-Split ist der N. axillaris zu schonen. Die Sub­scapularis- oder Infraspinatussehne können bei Bedarf kranial leicht eingekerbt werden. Ein vollständiges Ablösen dieser Sehnen ist zum Einbau der Prothese allerdings nicht notwendig und sollte vermieden werden. Der Deltoideus wird am Schluss transossär am Akromion reinseriert. Seit einigen Jahren nützen wir die Vorteile beider Zugänge aus und entscheiden uns jeweils präoperativ nach den in Tabelle 1 aufgelisteten Kriterien für den einen oder anderen Weg.</p> <h2>Positionierung der Prothesenkomponenten</h2> <p>Über die Positionierung der Glenoidkomponente ist man sich einig. Zahlreiche biomechanische und experimentelle Arbeiten haben gezeigt, dass die Glenosphäre möglichst tief und mit einem inferioren Überhang eingesetzt werden muss.<sup>1</sup> Dies verbessert die Rotationsamplitude bei angelegtem Arm, verbessert die glenohumerale Abduktion und vermindert das Risiko eines Notchings. Der Einbau eines inferioren Tilts ist biomechanisch nicht notwendig oder sogar kontraproduktiv. Vermehrtes inferiores Fräsen reduziert den für die Verankerung der Glenoidbasisplatte wichtigen Knochenquerschnitt und bewirkt zudem eine Annäherung der Humeruskomponente an den lateralen Pfeiler. Ein superiorer Tilt des Glenoids muss korrigiert werden, weil sonst im Interface grosse, nach oben gerichtete Scherkräfte auftreten, die einen Ausriss der Glenoidbasisplatte zur Folge haben können. Die Glenoidversion spielt bei der inversen Schulterprothese eine untergeordnete Rolle. Eine Abweichung von der natürlichen Version hat nur einen kleinen Einfluss auf das Rotationszentrum und muss nicht zwingend korrigiert werden. Viel wichtiger ist, dass allenfalls vorhandene Osteophyten, welche die Glenosphäre überragen, entfernt werden.<br /> Kontroversen gibt es bezüglich der optimalen Version der Humeruskomponente. Die natürliche Retroversion variiert zwischen 0° und 60°. Inverse Prothesen haben bei kleinen Abduktionswinkeln eine schlechtere Rotationsamplitude als natürliche Gelenke. Die Wahl der Retroversion der Humeruskomponente ist deshalb entscheidend für das Ausmass der Innen- und Aussenrotation bei angelegtem Arm. Dies trifft insbesondere für Prothesen mit einem Schaft-Hals-Winkel von 155°, einer tiefen Pfanne und einem Rotationszentrum in der Glenoidebene zu. Viele Chirurgen wählen einen Wert zwischen 0° und 20°. Mehr Retroversion verbessert die Aussenrotation auf Kosten der Innenrotation, und weniger Retroversion verbessert die Innenrotation auf Kosten der Aussenrotation. Neuere Prothesen mit einem Schaft-Hals-Winkel von 145°, einer flacheren Pfanne und einem leicht lateralisierten Rotationszentrum haben eine wesentlich bessere Rotationsamplitude. Entsprechend spielt die Version der Humeruskomponente bei diesen Implantaten eine weniger wichtige Rolle. Ein Wert zwischen 10° und 30° Retroversion scheint für eine gute Innen- und Aussenrotation adäquat zu sein.</p> <h2>Prothesenmodelle</h2> <p>Die von Grammont und den Ingenieuren der Firma Medinov entwickelte Delta-III-Prothese war die erste und während etwa zehn Jahren die einzige gut funktionierende inverse Prothese. Sie war gekennzeichnet durch einen Schaft-Hals-Winkel von 155°, ein in die Metaphyse versenktes konisches Zwischenstück zur Aufnahme der Polyethylenpfanne (Inlay-Prothese) und ein Rotationszentrum in der Glenoidebene. Die besondere Geometrie dieser Prothese wurde von anderen Firmen übernommen und später für Probleme, wie z.B. das Notching, die eingeschränkte Rotationsamplitude bei adduziertem Arm und die Beschädigung des Tuberculum minus durch den konischen Teil der Humeruskomponente, verantwortlich gemacht. Zur Verringerung dieser Komplikationen wurde der Schaft-Hals-Winkel bei den meisten neuen Prothesenmodellen auf 145° reduziert, der konische Anteil der Humeruskomponente durch eine flache Epiphysenplatte ersetzt (Onlay-Prothese) und das Drehzentrum um einige Millimeter aus der Glenoidebene heraus nach lateral verschoben. Diese Änderungen wurden bei der von uns verwendeten Duocentric-Prothese (Aston Medical) (Abb. 1) vorgenommen und haben sich bis jetzt bewährt. Die Rotationsamplitude ist mit dieser Prothese nicht nur im Experiment,<sup>2</sup> sondern auch in vivo deutlich besser als bei einer Delta-III-Prothese (Abb. 2). Das Onlay-Design der Humeruskomponente schont das Tuberculum minus und die Insertion der Subscapularissehne, und es verbessert im Falle einer Fraktur die Stabilität der refixierten Knochenhöcker. Das Rotationszentrum ist gegenüber der Glenoidebene um 6mm lateralisiert. Eine Knochenaugmentation im Sinne eines BIO-RSA ist deshalb in den allermeisten Fällen unnötig, kann bei stark erodiertem Glenoid aber mit einem langen Verankerungszapfen problemlos durchgeführt werden. Für die Befestigung der Glenoidbasisplatte genügen der 6mm dünne Zapfen und ein bis drei Schrauben, welche nicht winkelstabil sind (Abb. 3). Diese Fixation ist knochensparend und hat nur in einem von 150 Fällen zu einer Verkippung der Glenoidkomponente geführt. Als Nachteil des kleineren Schaft-Hals-Winkels muss das erhöhte Risiko für eine Prothesenluxation erwähnt werden.</p> <h2>Subscapularis-Management</h2> <p>Bei vielen Patienten, die eine inverse Prothese benötigen, ist die Subscapularissehne noch intakt. Nach einem deltopektoralen Zugang stellt sich in diesen Fällen die Frage, ob diese Sehne am Ende des Eingriffs wieder befestigt werden soll oder nicht. Argumente dafür sind die Verbesserung der aktiven Innenrotation und die Verbesserung der Stabilität des Gelenks. Als möglichen Nachteil betrachten einige Chirurgen, dass der Subscapularis ein Antagonist für die schwachen Aussenrotatoren und für den Deltoideus ist. Friedman et al. konnten in einer kürzlich erschienenen Studie aber zeigen, dass Patienten mit einem Subscapularisrepair bessere klinische Scores erreichten und weniger Luxationen hatten als Patienten, bei denen die Sehne nicht refixiert wurde.<sup>3</sup> Dies entspricht auch unserer eigenen Erfahrung. Wir sind deshalb bestrebt, den Subscapularis durch einen superolateralen Zugang zu schützen oder nach einem deltopektoralen Zugang wieder zu befestigen.</p> <h2>Latissimus-dorsi-Transfer</h2> <p>Inverse Schulterprothesen verbessern den Hebelarm des Deltoideus für die Abduktion, nicht aber für die Aussen- oder Innenrotation.<sup>4</sup> Patienten, welche präoperativ ein Aussenrotationslag haben, werden es auch nach dem Einbau einer inversen Schulterprothese noch haben. Dies erschwert das Essen mit einem Löffel, das Kämmen und Föhnen der Haare und das Versorgen von Gegenständen auf den oberen Tablaren eines Schranks. Die betroffenen Patienten sind in ihrer Lebensqualität deutlich eingeschränkt, insbesondere wenn es sich um die dominante Seite handelt. Ein relevantes Aussenrotationslag besteht dann, wenn der Teres-minor-Muskel schwach ausgebildet oder verfettet ist (Abb. 4). Dies betrifft etwa 15 % unserer Patienten. In diesen Fällen wählen wir einen deltopektoralen Zugang und machen zusätzlich zur inversen Prothese einen Latissimus-dorsi-/Teres-major-Sehnentransfer nach L’Episcopo. 4 bis 6 Monate nach dem Eingriff sind die so behandelten Patienten wieder in der Lage, eine gefüllte Wasserflasche über die Horizontale anzuheben (Abb. 5). Ein Nachteil dieses Transfers ist die Verschlechterung der aktiven Innenrotation. Kann die Subscapularissehne nicht mehr refixiert werden, können diese Patienten ihre Hand oft nur noch bis zum Gesäss führen und das Hemd nicht mehr hinter dem Rücken in die Hose stecken. Die Patienten müssen präoperativ über diesen Nachteil aufgeklärt werden. Wenn die Subscapularissehne refixiert werden kann, ist die Innenrotation deutlich besser und meistens wieder so gut wie vor dem Eingriff.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1703_Weblinks_s30_1.jpg" alt="" width="2615" height="1813" /></p> <h2>Nachbehandlung</h2> <p>Die Nachbehandlung nach Einsetzen einer inversen Schulterprothese ist einfacher und kürzer als die Nachbehandlung nach einer Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Einige Chirurgen geben den Patienten nur eine Armtragschlinge. Levy und Mitarbeiter lassen ihre Patienten auch nach einem superolateralen Zugang sofort aktiv bewegen. Wir sind diesbezüglich viel konservativer und geben den Patienten ein Abduktionskissen für 4–6 Wochen und erlauben ihnen in dieser Zeit nur aktiv assistierte Bewegungen. Gründe dafür sind die Verwendung von unzementierten Prothesenkomponenten, die Verstärkung der Rotatorenmanschette oder die Refixation des anterioren Deltoideus beim superolateralen Zugang oder ein Latissimus-dorsi-/Teres-major-Sehnentransfer. Bei inversen Frakturprothesen ist die Nachbehandlung zum Schutz der refixierten Knochenhöcker noch etwas konservativer. Aufgrund der guten Ergebnisse und der hohen Patientenzufriedenheit haben wir zurzeit keinen Grund, die Nachbehandlung aggressiver zu gestalten.</p> <h2>Implantatassoziierte Probleme und Komplikationen</h2> <p>Inverse Prothesen können Probleme und Komplikationen verursachen, die bei anatomischen Prothesen nicht beobachtet werden.<sup>5</sup> Dazu gehören das Notching, die Instabilität und die Akromionfraktur. Wir haben mit der Duocentric-Prothese bei 2 % der Behandelten ein Notching Grad 1 nach Nerot beobachtet und bei 2,7 % eine Prothesenluxation verzeichnet. Zusätzliche 3,3 % der Patienten haben im Verlauf der Nachkontrollen ein oder mehrere Subluxationsereignisse erwähnt, deswegen aber keine weitere Behandlung benötigt. Drei Patienten erlitten nach einem Sturz eine Akromionfraktur und eine Patientin eine Spina-scapulae-Fraktur. Obwohl die Funktion der Schulter nach diesen Frakturen deutlich schlechter war als davor, hatten diese älteren Patienten nicht mehr den Mut, sich einer weiteren Operation zu unterziehen.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Inverse Schulterprothesen liefern bei richtiger Indikation und sorgfältiger Operation gute funktionelle Ergebnisse und eine hohe Patientenzufriedenheit. Entscheidend sind die korrekte Positionierung der Prothesenkomponenten und die Erhaltung der Aussenrotatoren. Bei schwachem Teres minor können mit einem Latissimus-dorsi-Transfer die aktive Elevation und Aussenrotation signifikant verbessert werden. Trotz neuer Prothesenmodelle und verbesserter Operationstechnik bleibt die Komplikationsrate relativ hoch.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Nyffeler RW et al.: Biomechanical relevance of glenoid component positioning in the reverse Delta III total shoulder prosthesis. J Shoulder Elbow Surg 2005; 14(5): 524-8<br /> <strong>2</strong> Nyffeler RW: Design und Biomechanik inverser Schulterprothesen. Obere Extremität 2014; 9(1): 51-6 <strong>3</strong> Friedman RJ et al.: Comparison of reverse total shoulder arthroplasty outcomes with and without subscapularis repair. J Shoulder Elbow Surg 2017; 26(4): 662-8 <strong>4</strong> Nyffeler RW: Motion and muscular function after reverse shoulder arthroplasty. In: Frankle M et al. (ed.): Reverse Shoulder Arthroplasty. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 73-84 <strong>5</strong> Zumstein MA et al.: Problems, complications, reoperations, and revisions in reverse total shoulder arthroplasty: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg 2011; 20(1): 146-57</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.