©

Getty Images/iStockphoto

Kombination von DXA und TBS ermöglicht bessere Frakturprognose

Jatros

Autor:

Reinhard Hofer

Quelle: Osteoporoseforum 2016, 21.–23. April, St. Wolfgang

30

Min. Lesezeit

17.11.2016

Weiterempfehlen

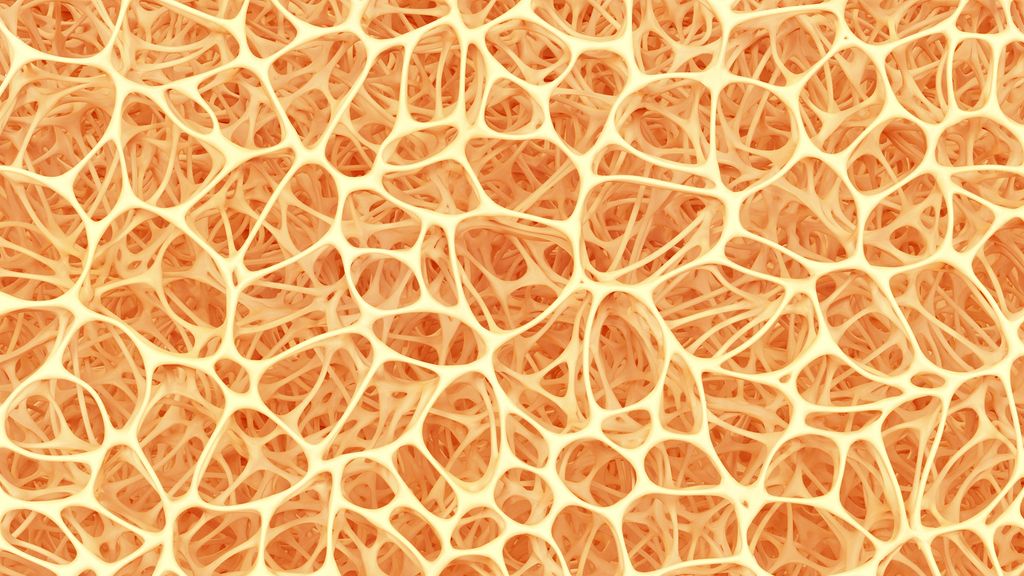

<p class="article-intro">Die Densitometrie (DXA) ist integraler Bestandteil der Beurteilung des Frakturrisikos, der Therapieentscheidung und des Therapiemonitorings. Bei alleiniger Anwendung ist ihr Stellenwert aber limitiert. Deshalb sollen zur Beurteilung des Frakturrisikos immer auch klinische Risikofaktoren herangezogen werden. Noch weitgehend ungeklärt ist die Frage, welche Veränderungen in der Struktur und Festigkeit des Knochens tatsächlich zu einer Fraktur führen. Mit dem TBS („trabecular bone score“) als zusätzlichem Hilfsmittel wird versucht, Patienten mit erhöhtem Frakturrisiko besser zu identifizieren. </p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Anamnese und klinischer Befund bilden die Basisdiagnostik der Osteoporose. Als Standardverfahren zur Knochendichtemessung (Osteodensitometrie) dient die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) zur Optimierung der Frakturrisikobeurteilung (LWS, Gesamtfemur, Femurhals) und zur Prüfung der Indikation für eine medikamentöse Therapie. Es sollen auch Lokalisation und Intensität frakturbedingter Schmerzen und funktioneller Einschränkungen erfasst werden, und es soll Hinweisen auf eventuelle Wirbelkörperfrakturen und sekundäre Osteoporoseursachen bzw. auf ein Malignom nachgegangen werden. Bei klinischen Hinweisen muss gegebenenfalls ein Röntgen zur Erfassung von Wirbelkörperfrakturen erfolgen. Zusätzlich dient das Labor zur Erkennung laborchemisch fassbarer Risikofaktoren und sekundärer Osteoporosen, differenzialdiagnostisch infrage kommender anderer Osteopathien und zur Identifizierung von Kontraindikationen für eine medikamentöse Therapie.</p> <h2>Osteoporose ist nicht nur eine Krankheit der Alten</h2> <p>Risikofaktoren sind auch bei Frauen mittleren Alters (<65 Jahren) weit verbreitet. Liegen solche Risikofaktoren vor, ist die Messung der Knochendichte (BMD – „bone mineral density“) ratsam. Liegen keine „clinical risk factors“ (CRF) vor, sollte eine BMD-Messung bei Frauen erstmals mit 65 und bei Männern mit 70 Jahren durchgeführt werden.<br />Die althergebrachte Meinung, dass die Osteoporose inklusive der damit assoziierten Fragilitätsfrakturen hauptsächlich eine Erkrankung der Alten mit niedriger Knochendichte ist, scheint durch die Evidenz hinreichend widerlegt. In der großen Studie NORA (National Osteoporosis Risk Assessment)<sup>1</sup> etwa wurden 170.852 postmenopausale Frauen ohne bekannte Osteoporose im Alter zwischen 50 und 104 Jahren untersucht. „Unsere eigenen Untersuchungen im Ambulatorium KLIMAX bestätigen die Ergebnisse von NORA: Die überwiegende Zahl aller Fragilitätsfrakturen tritt bei Frauen mit osteopenischen und normalen Knochendichtewerten auf, und diese Frauen sind meist jünger als 65 Jahre“, erklärte Dr. Ewald Boschitsch, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Osteologie, Wien.</p> <h2>Bessere Risiko­beurteilung mit TBS</h2> <p>TBS iNsight<sup>™</sup> ist eine Software zur erweiterten Analyse der DXA-Untersuchung, die bei bereits vorhandenen Bildern eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich um ein Programm zur Texturanalyse, welches das Muster bzw. die Strukturen auf einem Bild erfasst und es einer Ordnung zuführt bzw. einem Wert zuordnet. Es nutzt die Textur von LWS der DXA-Bilder und kann als einfache Software in jedes DXA-Gerät integriert werden. Die durch eine systematische „Grauwertanalyse“ generierten Zahlen führen zum TBS und können den BMD-Werten gegenübergestellt werden (Tab. 1).<br />Der TBS dient als ein zusätzlicher bzw. ergänzender Faktor, der bei der DXA-LWS-Untersuchung berechnet werden kann und der etwa bei Frauen mit Fragility-Frakturen unabhängig von der BMD-Diagnose Osteoporose oder Osteopenie erniedrigt ist. Postmenopausale Frauen und Männer mit prävalenter osteoporosebedingter Fraktur weisen niedrigere TBS-Werte auf als Frauen und Männer ohne Frakturen. Der TBS determiniert ebenso gut das Frakturrisiko wie die spinale BMD bei postmenopausalen Frauen.<sup>2</sup></p> <h2><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1606_Weblinks_s71.jpg" alt="Tab.1" width="2837" height="816" /></h2> <h2>Wirksame Osteoporosetherapien unterscheiden sich im Ausmaß der TBS-Änderung</h2> <p>TBS korreliert mit dem Frakturrisiko bei Patienten, die Frakturen aufweisen. Analysen haben gezeigt, dass bei gleicher (normaler) Knochendichte mit der Abnahme der TBS-Werte das Risiko für Frakturen steigt. Unabhängig von der Knochendichte lässt sich mit dem TBS somit das Risiko von Frakturen determinieren. „Wenn man beides einsetzt, sowohl den TBS-Wert als auch den BMD-Wert, bekommt man eine bessere Voraussage als mit nur einem Wert“, erklärte Prof. Dr. Dieter Felsenberg, Zentrum für Muskel- und Knochenforschung, Charité – Universitätsmedizin Berlin.</p> <p>Wesentlich bei der TBS-Analyse ist, dass der Einfluss von degenerativen Veränderungen weitgehend eliminiert werden kann. „Die TBS-Werte korrelieren nachweislich mit mikroarchitektonischen Veränderungen und dem Frakturrisiko, und die gewonnenen Ergebnisse sind unabhängig vom BMD-Wert“, so Felsenberg. Damit kann der TBS in Kombination mit der BMD auch ein Frakturrisiko determinieren, wenn die BMD im osteopenischen Bereich liegt. Patienten mit einer osteopenischen Knochendichte und einem niedrigen TBS-Wert haben ein höheres Frakturrisiko als Patienten mit einem osteoporotischen BMD und normalem TBS-Wert.<sup>3</sup></p> <h2>Gute Reproduzierbarkeit</h2> <p>Eine Übersichtsarbeit<sup>4</sup> zeigt, dass der TBS-Wert bei Werten zwischen 1,1 und 1,9 % gut reproduzierbar ist. Ein niedrigerer TBS-Wert ergibt sich bei postmenopausalen Frauen und Männern mit vorangegangenen Knochenbrüchen. Hat die DXA-Analyse bei Frauen, die bereits osteoporotische Frakturen hatten, weder einen Hinweis auf Osteoporose noch auf eine Osteopenie ergeben, sind die TBS-Werte geringer. „Bei Frauen nach der Menopause ist mit dem TBS-Wert die Prognose des Frakturrisikos genauso gut wie mit einer LWS-BMD-Messung“, so Felsenberg. Eine rezente Studie<sup>5</sup> zum Einfluss von Adipositas auf die Messwerte der BMD (Untersuchungsmethoden: Hfa, Hhd und iDXA) ergab etwa, dass die Werte niedriger werden, je dicker die untersuchte Person ist. <br />Generell kann der TBS auch zur Beurteilung von Therapieeffekten eingesetzt werden. Die Veränderung des TBS-Wertes ist dabei vom eingesetzten Medikament abhängig, wobei die Frage noch weitgehend ungeklärt ist, ob dies auf eine Veränderung der Strukturparameter oder die Verteilung der Masse zurückzuführen ist. „Obwohl das die Sache einerseits eher komplizierter macht, besteht andererseits eine höhere Signifikanz bezüglich der Voraussage des Frakturrisikos“, sagt Felsenberg.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Osteoporoseforum 2016, 21.–23. April, St. Wolfgang

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><sup>1</sup> Siris ES et al: JAMA 2001; 286(22): 2815-22 <sup>2</sup> Silva BC et al: J Bone Miner Res 2014; 29(3): 518-30 <sup>3</sup> Hans D et al: J Bone Miner Res 2011; 26(11): 2762-9 <sup>4</sup> Harvey NC et al: Bone 2015; 78: 216-24 <sup>5</sup> Amnuaywattakorn S et al: BMC Musculoskeletal Disord 2016; 17: 17</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.