<p class="article-intro">Eine neue Technik (CartiONE®) ermöglicht die Durchführung der autologen Knorpelzelltransplantation in einer einzigen Operation. Dabei wird ein eigenes Labor im OP aufgebaut, das von zwei Biochemikern betreut wird, die das autologe Zellmaterial in knapp einer Stunde für die Transplantation vorbereiten. Die ersten eigenen Erfahrungen sind vielversprechend, die neue Methode stellt eine weitere Innovation für die biologische Gelenkflächenreparatur dar. </p>

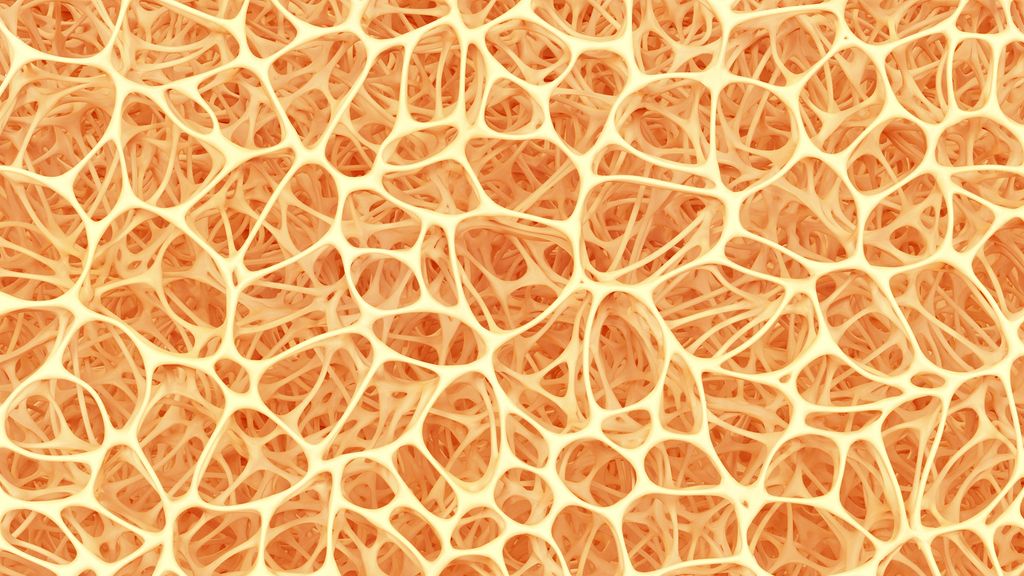

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Die Biotechnologie ist fixer Bestandteil innovativer Knorpelchirurgie.</li> <li>Die Vorteile der Technik von CartiONE®: <ul> <li>Einzeitige zellbasierte Technik zur Behandlung von vollschichtigen Knorpelschäden >3–4cm2</li> <li>Durch die Kombination von Knorpelzellen und Knochenmarkzellen wird eine hohe Zellzahl erreicht und die Interaktion der Zellen ergibt eine chondrogene Differenzierung.</li> <li>Akzeptabler logistischer Aufwand durch die Verortung des Labors im OP</li> <li>Präparation des Transplantates in weniger als einer Stunde</li> <li>Freie Wahl des Biomaterials als Träger für die Zellen in Abhängigkeit von der Tiefe und Lokalisation des Defektes</li> </ul> </li> </ul> </div> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite77_1.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p>Die aktuell zur Verfügung stehenden operativen Behandlungsoptionen zur Therapie von Knorpelschäden lassen sich in Transplantationsverfahren und knochenmarkstimulierende Techniken unterteilen. Während die autologe Knorpelzelltransplantation (ACT) und die osteochondrale Transplantation (OCT, OATS, Mosaikplastik) die Gruppe der Transplantationsverfahren repräsentieren, zählen die arthroskopische Mikrofrakturierung, Abrasionsplastiken und anbohrende Verfahren zu den knochenmarkstimulierenden Techniken. <br />Zu den klinischen Ergebnissen der Mikrofrakturierung liegen große Fallserien vor, die eine Wirksamkeit der Methode zeigen, und es gilt als akzeptiert, dass überwiegend die Bildung von Faserknorpel induziert wird. In großen Metaanalysen erweist sich allerdings die Defektgröße als einschränkender Faktor. Außerdem wird die Methode bei über 40 Jahre alten Patienten als prognostisch ungünstig beschrieben. Neben dem Problem der Bildung intraläsionaler Osteophyten, die charakteristischerweise und gehäuft nach Mikrofrakturierung auftreten, ist in mehreren unabhängigen Studien eine Verschlechterung der Ergebnisse nach wenigen Jahren beschrieben worden. Dies deutet auf eine begrenzte Haltbarkeit des typischen Faserknorpels nach Mikrofrakturierung über die Zeit hin.</p> <p>Ähnlich wie die osteochondrale Transplantation, bei der sicherlich in der Bewertung zwischen der klassischen Mosaikplastik und der Transplantation größerer Zylinder (z.B. OATS) differenziert werden muss, ist die Mikrofrakturierung nicht zur Behandlung großer Knorpelschäden geeignet. Hieraus ergibt sich in diesem Bereich auch die Indikation zur ACT. Aus der vorhandenen Datenlage stellt die autologe Chondrozytentransplantation oder -implantation (ACT/ACI) ein anerkanntes und etabliertes Verfahren zur Behandlung großer vollschichtiger Knorpelschäden des Kniegelenks dar. <br />Die Evidenzlage zur ACT hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Es wurde eine Reihe prospektiv-randomisierter Studien veröffentlicht, welche die ACT im direkten Vergleich zu Alternativverfahren bewerten. Bezüglich der unterschiedlichen ACT-Varianten zeigt sich im direkten randomisierten Vergleich, aber auch bei der retrospektiven Analyse größerer Patientenkollektive eine eindeutig niedrigere Komplikationsrate bei der Verwendung von Biomaterialien im Vergleich zur initial beschriebenen Periostlappentechnik. Zudem stehen auch einige Arbeiten zur Verfügung, die über Langzeitergebnisse berichten und die dauerhafte Haltbarkeit des Regeneratknorpels nach ACT unter Beweis stellen. Ihre meist anhaltende Wirksamkeit auch bei größeren Defekten unterscheidet die ACT von allen anderen zur Verfügung stehenden Techniken, sodass ihr Stellenwert in der Behandlung größerer Knorpelschäden zu sehen ist. <br />Vor dem Hintergrund der derzeitigen Evidenzlage hat die AG Klinische Geweberegeneration der DGOU in den Jahren 2013 und 2016 die Indikation zur ACT bei symptomatischen Knorpelschäden ab einer Defektgröße von 3–4cm2, bei jungen und sportlich aktiven Patienten ab 2,5cm2, definiert (Tab. 1). <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite77_2.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p>Ein großer Nachteil der ACT im Vergleich zur Mikrofrakturierung oder OCT sind das zweizeitige Verfahren und die damit verbundene Notwendigkeit von zwei operativen Eingriffen, einmal zur Knorpelbiopsie zwecks Zellgewinnung und danach zur Retransplantation der Zellen. Zusätzlich besteht ein hoher logistischer Aufwand für den Transport und die Kultivierung der Zellen in externen zertifizierten Labors. Eine Möglichkeit, diese Nachteile zu umgehen, bietet die Methode der einzeitigen Zelltransplantation CartiONE®. <br />Das zugrunde liegende Prinzip dieser Technik ist die Verwendung von frisch isolierten Chondrozyten, die während einer Operation mit Knochenmarkzellen angereichert werden. Die niederländische Firma CellCoTec® hat dafür ein spezielles Verfahren entwickelt, mit dem in knapp einer Stunde jenes autologe Zellmaterial präpariert werden kann, das noch in derselben Operation in den Knorpeldefekt eingebracht wird. Dabei wird ein eigenes Labor im OP aufgebaut. Das externe Labor, das am Tag vor der OP angeliefert wird, besteht aus einem Arbeitsplatz, einem Mikroskop und einer Zentrifuge (Abb. 1). Es wird von mindestens zwei Biochemikern betreut, die die Zellen steril für die Transplantation vorbereiten. Sie sind unmittelbar neben dem OP-Geschehen lokalisiert und so in direktem Dialog mit dem Chirurgen. <br />In einer operativen Sitzung wird eine Knorpelbiopsie aus nicht belasteten Zonen des Kniegelenkes und vom débridierten Knorpel entnommen und die Knorpelzellen werden isoliert (Abb. 2). Diese Knorpelzellen werden mit Knochenmarkzellen (BMC, „bone marrow cells“), die aus dem Beckenkamm gewonnen werden, gemischt (Abb. 3). Dabei wird auf ein fixes Mischungsverhältnis dieser beiden Zell­arten geachtet und die Gesamtzahl der Zellen wird nach der aktuellen Größe des zu behandelnden Knorpeldefektes berechnet und angepasst (Abb. 4). Nach ca. 50 bis 60 Minuten ist die Zellisolierung abgeschlossen und die Zellen können auf einem Biomaterial als Träger in den Defekt eingebracht werden. Als Biomaterialien kommen jene in Betracht, die derzeit auch schon als zellfreie Materialien bei der matrixassoziierten Mikrofrakturierung verwendet werden, bestehend aus Kollagenen, Hyaluronsäure und anderen Substanzen. <br />Der operative Eingriff kann wie gewohnt mit einer Miniarthrotomie oder auch arthroskopisch durchgeführt werden. Die arthroskopische Implantation ist bezüglich der schnelleren Wiederherstellung der Gelenkfunktion von Vorteil. Wichtig für die Anwendung dieser Technik ist die Einhaltung der strengen Indikationskriterien für die Knorpelzelltransplantation. Die beste Ausgangslage haben vollschichtige traumatische Knorpeldefekte am Femurcondylus mit dem Erhalt der gegenüberliegenden Gelenkfläche ohne degenerative Veränderungen bei funktionsfähigem Meniskus und stabilen Bandverhältnissen. Arthrotische Gelenkverhältnisse stellen eine Limitation der Methode dar und sind derzeit keine Indikation. <br />Vom biologischen Konzept der ACT her ist eine ausreichende Zahl von Zellen chondrogener Differenzierung für die Defektheilung erforderlich. Bei der klassischen ACT wird die hohe Zellzahl durch die Kultivierung der Zellen erzielt. Die Bestimmung der optimalen Zellzahl, also die „Dosis“ des Transplantates, ist derzeit noch Gegenstand von experimentellen und klinischen Studien. <br />Das Konzept von CartiONE® zielt ebenfalls auf die Verwendung von hohen Zellzahlen, wobei die Menge hauptsächlich durch die Knochenmarkzellen erzielt wird. Auf eine Kultivierung der isolierten Knorpelzellen wird vollständig verzichtet. In verschiedenen experimentellen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Kombination aus Knorpelzellen und BMC ein hohes Potenzial zur chondrogenen Differenzierung der undifferenzierten Knochenmarkzellen aufweist. Die differenzierten Zellen beeinflussen durch sezernierte Signalstoffe die Differenzierung in Richtung Knorpelgewebe und fungieren quasi als „Lehrer“ für die undifferenzierten Zellen. <br />In Bezug auf den klinischen Standpunkt liegen bereits einige Kohortenstudien vor, die eine Verbesserung der klinischen Scores zeigen. Die durchgeführten Biopsien und histologischen Kontrollen nach einem Jahr zeigen knorpelartiges Gewebe vergleichbar mit der klassischen ACT. Weitere Studien und Untersuchungen werden derzeit durchgeführt. <br />Die erste Anwendung dieser Technik in Österreich erfolgte im September 2015 (Abb. 5–7). Die ersten kurzfristigen Ergebnisse sind vielversprechend und die Akzeptanz des einmaligen Eingriffs vonseiten der Patienten ist sehr hoch. Sämtliche Patienten werden im Knorpelregister der DGOU dokumentiert. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite78.jpg" alt="" width="" height="" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>Literatur beim Verfasser</p>

</div>

</p>