Was passiert mit der Bandscheibe nach Wirbelkörperfrakturen?

Jatros

Autor:

Prof. Dr. Kambiz Sarahrudi

Autor:

Doz. Dr. Christian Krestan

Autor:

Dr. Martin Reschl

Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, <br>Landesklinikum Baden/Mödling <br>Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, <br>AKH Wien

30

Min. Lesezeit

22.03.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Datenlage zu Veränderungen der Bandscheiben nach der Behandlung von Wirbelkörperfrakturen ist sehr spärlich. Unsere Pilotstudie präsentiert die ersten präliminären Daten.</p>

<hr />

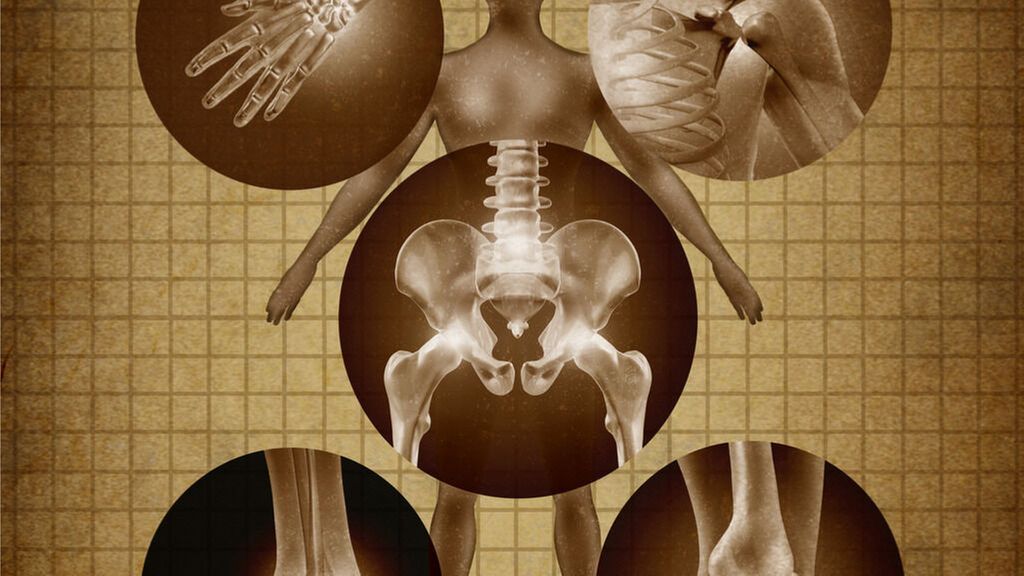

<p class="article-content"><p>Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte sind hervorragende Strategien für die Behandlung von Wirbelkörperfrakturen entwickelt worden. Die minimal invasive Wirbelsäulenchirurgie gehört heute zu den Standards in der Wirbelsäulentraumatologie. Perkutane Instrumentierungstechniken in Kombination mit Zementaugmentation sind schonende und etablierte Behandlungsmethoden. Das Behandlungskonzept ist einfach und besteht in der Verstärkung der ventralen Säule durch Augmentation mit PMMA oder Kalziumphosphatzement, alleine oder in Kombination mit Fixation der dorsalen Elemente durch Pedikelschrauben. Somit wird eine reine Fixation der Wirbelkörper ohne Herbeiführung einer Fusion durchgeführt.<br />Bei der reinen Fixationstechnik wird die Rolle der Bandscheibe völlig außer Acht gelassen. Bei jungen Patienten wird nach Konsolidierung der Fraktur häufig die dorsale Fixation entfernt und das betroffene Segment freigegeben. Viele dieser Patienten sind beschwerdefrei oder beschwerdearm, ungeachtet der Verletzung der Bandscheibe. Es fehlen allerdings Langzeitbeobachtungen, die über den späteren klinischen Verlauf berichten. Tatsächlich ist die Datenlage über die Zustandsveränderung der Bandscheibe nach Wirbelkörperfrakturen sehr spärlich. Unseres Wissens findet man in der Literatur keine Studien, die sich mit den posttraumatischen Veränderungen der Bandscheibe im Langzeitverlauf befassen. Aus klinischer Sicht allerdings ist es von großem Interesse, zu wissen, was mit der Bandscheibe passiert, damit die Entscheidung in Richtung einer Fixation oder Fusion getroffen werden kann. <br />Die Bandscheibe ist die größte avaskuläre Struktur des menschlichen Körpers. Die Ernährung der Bandscheibe erfolgt über eine Diffusion der Nährstoffe von den subchondralen Kapillaren der Grund- und Endplatten. Es ist bewiesen, dass eine mangelhafte Perfusion zur Degeneration der Bandscheibe führt. Benneker und Mitarbeiter konnten in einer Kadaverstudie zeigen, dass eine signifikante Korrelation zwischen der Anzahl der Poren im Diskus und dem Grad der Degeneration existiert. So wiesen geringgradig degenerierte Bandscheiben bis zu 50 % mehr Poren auf als Bandscheiben mit einem höheren Grad der Degeneration. In Anbetracht dieser Daten liegt die Annahme nahe, dass die Zerstörung der Integrität der End-/Grundplatten die Diffusion der Bandscheibe beeinträchtigt. Jedoch liegen, wie erwähnt, keinerlei funktionelle oder anatomisch-histologische Daten mit Bezug auf Veränderungen der Bandscheibe nach Wirbelkörperfrakturen vor. Das Ziel der vorliegenden Pilotstudie ist daher eine Evaluation der vorliegenden Veränderungen der Bandscheibe nach Fraktur der Wirbelkörper anhand der bildgebenden Diagnostik.</p> <h2>Patienten und Methoden</h2> <p>Patienten, die aufgrund einer Wirbelkörperfraktur zwischen 2010 und 2015 operativ mit einer dorsalen Fixation mit oder ohne Kyphoplastie an der Universitätsklinik für Unfallchirurgie in Wien behandelt worden sind, sind in dieser Studie inkludiert (Abb. 1). Alle Patienten waren zwischen 18 und 60 Jahren alt und wurden präoperativ einer MRT unterzogen. Ausschlusskriterien waren pathologische Frakturen und eine vorbestehende Bandscheibendegeneration.<br />Um Verletzungen und degenerative Erscheinungen der Bandscheibe zu erfassen, wurden prä- und postoperative MRT-Untersuchungen der betroffenen Region angefertigt (1,5-T-Scanner mit spezieller „spine coil“; sagittal STIR-, T1-TSE- und T2-TSE-Sequenzen mit einer Matrix von 512x512 und einer Schichtdicke von 3mm). Dabei wurden zur Orientierung die pathomorphologischen MRT-Kriterien für die Beurteilung der Bandscheibenläsionen von Sanders et al. verwendet (Abb. 2). Darüber hinaus wurde ein konventionelles Röntgenbild im Stehen ap. und seitlich angefertigt. Der segmentale Kyphose- sowie der Cobb-Winkel wurden ermittelt. Zusätzlich wurden die Patienten klinisch untersucht. Schmerzen, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der Patienten wurden mittels VAS-, SF-36-Score und Oswestry Disability Index (ODI) ermittelt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s36_1.jpg" alt="" width="1281" height="885" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1802_Weblinks_s36_2.jpg" alt="" width="1419" height="952" /></p> <h2>Ergebnisse</h2> <p>Es liegen die vollständigen Daten von 8 Patienten vor. Bei den eingeschlossenen Patienten handelt es sich um 4 Frauen und 4 Männer mit einem Altersdurchschnitt von 48,6 Jahren. Bei den Frakturen handelt es sich um insgesamt 10 Wirbelkörper im thorakalen sowie im thorakolumbalen Abschnitt der Wirbelsäule. Wir fanden insgesamt eine T4-Fraktur (AO: B1), zwei T5- (AO: B1), eine T11- (AO: A1), drei L1- (AO: A1), drei L2- (AO: A1, zweimal A3) sowie eine L3-Fraktur (AO: A2). Die Beobachtungszeit zwischen dem Trauma und der letzten Untersuchung betrug im Durchschnitt 48 Monate. Der lokale Kyphosewinkel betrug 23,65° ± 11,41° präoperativ und verbesserte sich auf 10,35° ± 3,19° postoperativ. Der lokale Kyphosewinkel bei der letzten Untersuchung betrug durchschnittlich 16,23° ± 5,24°.<br />Die präoperative MRT-Untersuchung zeigte eine Diskusläsion Grad 3 bei 5 von 8 Patienten, zumindest im betroffenen Hauptsegment. Ein weiterer Patient zeigte eine Grad-2-Läsion. Bei einem Patienten wurde präoperativ eine Grad-1-Läsion beobachtet. Eine einzige Patientin mit einer Impression der Deckplatte (A1) zeigte keine Läsion der Bandscheibe (Grad 0) präoperativ. Die MRT-Untersuchung bei der letzten Kontrolle zeigte bei allen Patienten, die initial eine Grad-3-Läsion hatten, naturgemäß weiterhin Grad 3. Patienten mit Grad 1 oder 2 präoperativ verschlechterten sich zu Grad 3 im Verlauf. Lediglich die Patientin, die präoperativ keine Schädigung der Bandscheibe zeigte, verschlechterte sich nicht im Verlauf und wies auch bei der letzten Kontrolle einen Grad 0 auf. <br />Der mittlere ODI betrug 39,2 ± 10,2; dies entspricht einer mäßigen Behinderung. VAS wurde bei der letzten Kontrolle mit 3,4 ± 2,4 angegeben.</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Unsere Pilotstudie präsentiert die ersten präliminären Daten über die Veränderungen der Bandscheibe nach Wirbelkörperfrakturen. Obwohl das Studienkollektiv sehr klein ist und daher keinerlei statistisch relevante Aussagekraft besteht, ist dennoch eindeutig zu sehen, dass nach Frakturen der Wirbelkörper 75 % der Patienten eine relevante Schädigung der Bandscheibe, wie einen Riss oder eine Herniation, erleiden. Wir konnten bei unseren Patienten keine radiologischen Hinweise auf etwaige Reparationsvorgänge der Bandscheibe feststellen. Im Gegenteil, es kam bei 2 von 3 Patienten, die primär keine Grad-3-Schädigung der Bandscheibe hatten, zu einer deutlichen Verschlechterung des Zustandes der Bandscheibe und letztendlich zur Entwicklung einer Grad-3-Läsion. Eine sehr wichtige Beobachtung dieser Studie war die Feststellung, dass der Diskus nur bei 12,5 % (1/8) der Patienten keine Schädigung aufwies. Klarerweise war die Unversehrtheit der Bandscheibe nur in Kombination mit einer geringen Schädigung der Deckplatte assoziiert. In diesem Fall war es möglich, durch die Reposition der Impression und Zementaugmentation des Wirbelkörpers eine weitere Degeneration/Verletzung der Bandscheibe zu verhindern. <br />Es ist klar, dass aufgrund der geringen Patientenzahl keine Schlussfolgerung in Bezug auf weitere Behandlungsoptionen zulässig ist. Dennoch sollten die vorliegenden klinischen Ergebnisse aus der Sicht des Autors in die Therapieplanung und Patientenaufklärung einfließen: <br />1. Die Ergebnisse legen nahe, zu berücksichtigen, dass das Ausmaß der Bandscheibenverletzung und die fortschreitende Degeneration das postoperative Ergebnis (posttraumatische Kyphose) negativ beeinflussen können. <br />2. Die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, dass es in 75 % aller Fälle zu einer relevanten Verletzung der Bandscheibe kommt. Trotz einer vollständigen Heilung der Fraktur kommt es in den meisten Fällen zu einer Zunahme der Degeneration der Bandscheibe und damit zum Auftreten der damit verbundenen Symptome.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.